Юрий Каторин - Парадоксы военной истории

- Название:Парадоксы военной истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Каторин - Парадоксы военной истории краткое содержание

Парадоксы военной истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

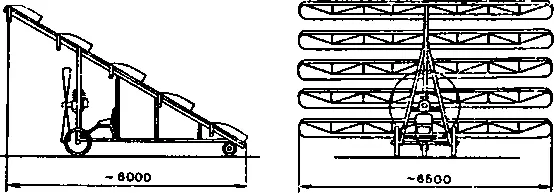

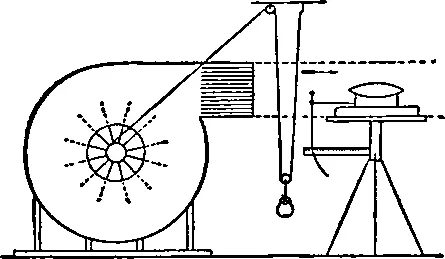

Схема самолета Е. С. Федорова — пятиплан -тандем одноместный

повороты должны были достигаться перекашиванием концов крыльев. Под главным брусом была «каретка» — незакрытая кабина с сиденьем. Самолет был оснащен двигателем «Бюше» в 10 л. с. Самолет строился с 1897 по 1903 год и был закончен, но не испытывался. Это был первый самолет, построенный в России после самолета А. Ф. Можайского.

Менделеев обратил внимание на то значение, которое имело бы использование опытов Котова для создания практически применимых аэропланов. Замечательные слова великого ученого, однако, тогда остались неопубликованными.

Большое значение для практики, несомненно, имела бы поддержка начинаний русских новаторов конца XIX века — Тайского, Германа и других, занимавшихся планерами.

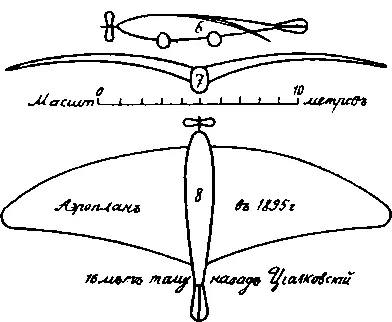

В те годы не встретило отклика даже замечательное начинание К. Э. Циолковского, за восемь лет до первого полета братьев Райт опубликовавшего в 1895 году работу «Аэроплан, или птицеподобная (авиационная) летательная машина». В этой работе он предложил оригинальный моноплан с хорошо обтекаемой формой, дал оригинальную теорию его полета и расчет самолета, предложил удачное решение вопроса о двигателе.

Особую группу исканий многих новаторов составляют безуспешные попытки создать аппараты, совершающие полет при помощи взмахов крыльев — орнитоптеры.

Не забыта и идея создания птицелета — аппарата с машущими крыльями. В 1871 году преподователь Санкт-Петербурского университета Михневич придумал конструкцию птицелета.

Проект аэроплана К. Э. Циолковского

Машущие крылья шарнирно прикреплялись к перекладине, а концы их стягивались пружинами. Давление воздуха должно поднимать крыло вверх, пружина — оттягивать. Михневич передал свои соображения в Морской технический кабинет, но ему просто ничего не ответили. Впрочем, если бы он предложил и самолет, результат был бы тот же. В те годы мало кто верил в возможность полетов на аппаратах тяжелее воздуха.

Несколькими годами позже лейтенант Спицын спроектировал аппарат с четырьмя машущими крыльями. При подъеме вверх крылья поворачивались боком, опускались, становились плашмя. Это делалось для того, чтобы сопротивление при подъеме вверх было минимальным. Но денег лейтенант не получил и опытов своих до конца не довел. То же самое пытался сделать врач Бертенсон. Своей идеей он сумел заинтересовать многих. Можайский предоставил ему для опытов свой паровой двигатель, автор книги «Царство воздуха», известный исследователь полета птиц Марей тесно с ним сотрудничал. Однако этот энтузиаст птицелетов вынужден был отказаться от осуществления своей идеи.

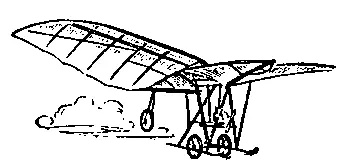

1912 год. Московский механик В. Смуров под руководством Жуковского построил птицелет с гибкими крыльями и мотоциклетным двигателем мощностью в 3,5 л. с. Весила машина 75 кг.

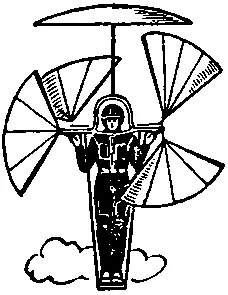

Проект махолета Михневича

Птицелет В. Смурова

Русские новаторы второй половины XIX века также положили много труда, стремясь создать геликоптер. В 1869 году А. Н. Лодыгин, изобретший впоследствии первые практически применимые электрические лампы накаливания, выступил с проектом геликоптера, приводимого в действие электродвигателем. Сущность всего дела он изложил в словах: «Если к какой-либо массе приложить работу Архимедова винта и когда сила винта будет более тяжести массы, то масса двинется по направлению силы».

Лодыгин изобрел прибор в виде продолговатого снаряда, снабженного двумя воздушными винтами. Винт, расположенный на конце снаряда, должен был тянуть его в горизонтальной плоскости; повороты в этой плоскости должны были обеспечиваться поворотами оси винта. Второй винт предназначался для установки сверху снаряда, на его боковой поверхности, обеспечивая подъем вверх. Комбинирование работы обоих винтов электролета должно было обеспечить полет в любом направлении.

В Главном инженерном управлении, куда обратился Лодыгин, его предложение не встретило поддержки. После этого он решил в 1870 году предложить свое изобретение

французам, боровшимся с пруссаками. Лодыгин отправился лично во Францию, где его изобретение принял Комитет национальной защиты.

Постройку летательного прибора Лодыгина поручили заводу Крезо, но раньше чем машину сделали Франция была разгромлена прусской армией.

Лодыгин возвратился в Петербург, откуда ему пришлось затем эмигрировать в США.

В 1914 году он снова попытался помочь своей стране в деле развития авиации. Он создал проект нового электролета, несравненно более совершенного, чем прежде им изобретенный. Правительство отвергло и этот проект.

Проблема геликоптера привлекала внимание многих других русских новаторов. В 1891-м Гроховский составил проект летательного снаряда, сочетавшего идею геликоптера и аэроплана. В 1895-м подобный по идее, но оригинальный по конструкции проект разработал мастер Сестрорецкого оружейного завода В. П. Коновалов. Так в конце XIX века русские техники шли по пути, зачинателем которого был еще в 1754 году М. В. Ломоносов.

Наряду с приведенным, русские новаторы не забывали и о старейшем летательном снаряде — воздушном змее. Его также стремились привести «к желаемому совершенству». Значительных успехов добился С. С. Неждановский, занимавшийся в конце XIX века и змеями, и планерами. Он сооружал грандиозные одно- и многоплоскостные змеи. Запущенные им со змеев планеры пролетали по нескольку километров, что не было достигнуто тогда другими. Неждановский сумел применить змеи для фотографирования с воздуха.

В те же годы много и успешно работал по развитию воздушных змеев С. А. Ульянин, запускавший целые змейковые поезда и поднимавший людей в воздух при помощи змеев. Эти работы позволили поставить вопрос о введении змеев в армии для наблюдения и разведки. В самом начале XX века В. А. Семковский и другие провели на море успешные опыты с воздушными змеями. Опыты привели к заключению морских командиров: «...применение змеев весьма полезно и сравнительно безопасно в морском деле».

Аэродинамическая труба К. Э. Циолковского, 1896 год

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Виктор Безотосный - Эпоха 1812 года и казачество. Страницы русской военной истории. Источники. Исследования. Историография [litres]](/books/1143548/viktor-bezotosnyj-epoha-1812-goda-i-kazachestvo-st.webp)