Юрий Каторин - Парадоксы военной истории

- Название:Парадоксы военной истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Каторин - Парадоксы военной истории краткое содержание

Парадоксы военной истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

По своей схеме аппарат приближался к цикложиру. Он имел три плоские поверхности и руль направления, задняя кромка поверхностей могла искривляться, заменяя действие руля высоты. Подъемная сила и тяга должны были создаваться гребными колесами, состоявшими из 12 лопастей, установленных попарно под углом 120 градусов. Лопасти вогнутого профиля при помощи эксцентриков и пружин меняли установочный угол. В низу аппарата был установлен двигатель «Бюше» 10 л. с., от которого шла ременная передача. Трехколесное шасси было сделано сбрасываемым и служило только для взлета. Каркас был выполнен из тонкостенных стальных труб и из бамбука со стальными струнами внутри, обтяжка - из сарпинки. Масса аппарата — около 200 кг. «Колесный орнитоптер» был построен, но на испытаниях он не сдвинулся с места.

В 1909—1910 годах Костицын разработал четыре проекта орнитоптеров. Изобретением орнитоптеров занимался и Ощевский-Круглик. Однако эти работы не дали положительных результатов. Иначе обстояло дело с геликоптерами, изобретением и постройкой которых в те годы занимались К. А. Антонов, Б. Н. Юрьев и др.

Киевским политехникам удалось еще в 1908 году построить первый геликоптер, в 1910-м — второй. Военный инженер К. А. Антонов, начавший работу в 1907-м, построил свой геликоптер к 1910 году.

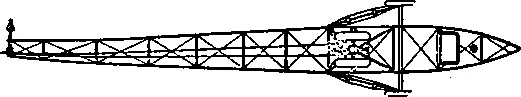

По схеме это был соосный вертолет с двумя большими многопластными винтами и малым винтом для горизонтального перемещения аппарата. Винты приводились в движение двигателем 35 л. с. посредством зубчатых передач и валов. Шасси — трехколесное, лопасти винтов были сделаны из алюминиевых рам, обтянутых полотном; концы лопастей объединялись трубчатым ободом, проволокой и поддерживались расчалками. Угол установки их можно было менять до нуля, при котором предполагалось планирование и парашютирование. При испытании все механизмы работали исправно, но подняться в воздух аппарат не мог. Н. И. Сорокину удалось соорудить в 1913—1914 годах свою оригинальную машину. По схеме это был двухвинтовой вертолет с передним тянущим винтом. Двигатель в 50 л. с. работал на все три винта. Корпус располагался на четырехколесном шасси. Строительство аппарата не было закончено.

Иначе повел дело Б. Н. Юрьев, приступивший в 1909-м к созданию оригинальных геликоптеров. Еще при проектировании своего первого геликоптера он создал оригинальную конструкцию и внес при этом много ценных изобретений, в том числе автомат-перекос для обеспечения управляемости и устойчивости.

Из-за невозможности купить семидесятисильный мотор, на который был рассчитан геликоптер, проект пришлось переделывать из расчета установки пятидесятисильного мотора. За время переделки отпала возможность получить и такой мотор, пришлось все переделывать в третий раз с расчетом на двадцатипятисильный мотор. После всех переделов Б. Н. Юрьев построил геликоптер, удостоенный золотой медали на Международной выставке (1912). Однако из-за отсутствия средств не удалось тогда развернуть работы, а затем они были прерваны в 1914 году войной. Не пришлось осуществить намеченные еще в те годы такие предложения, как многомоторные геликоптеры, морской геликоптер и другие изобретения Юрьева, получившего, правда, позднее возможность успешно вести работы.

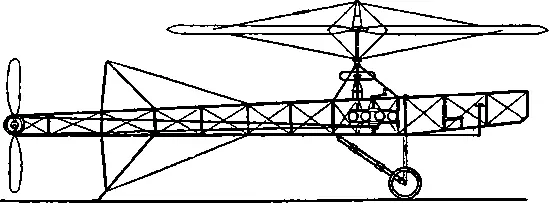

Геликоптер, изобретенный Б. Н. Юрьевым и рассчитанный на действие семидесятисильного двигателя, 1909 год

Работа Б. Н. Юрьева, создавшего автомат-перекос, изучившего авторотацию винтов, обеспечившего безопасность спуска при остановке мотора и т. д., показывает, что русские конструкторы, занимавшиеся геликоптерами, во многом опережали зарубежных строителей.

Здесь уместно отметить, что среди последних было немало новаторов со своеобразно звучащими фамилиями: от «французского» инженера Меликова, работавшего в 1879 году, до «француза» же Балабана — в 1917 году. Вспомним также и о работах в США по созданию электролета, выполненных к 1914 году А. Н. Лодыгиным.

Следует отметить что русские самолетостроители создали много оригинальных машин еще в первые годы своей деятельности. В 1913-м на военном конкурсе самолетов русские машины превзошли многих конкурентов, в числе которых были всемирно известные тогда «Мораны» и «Дюпердюссены». Еще раньше, в 1912-м, испытания русского гидросамолета завоевали ему первое место по сравнению с гидросамолетами Кертисса, Бреге, Фармана, считавшимися лучшими в мире.

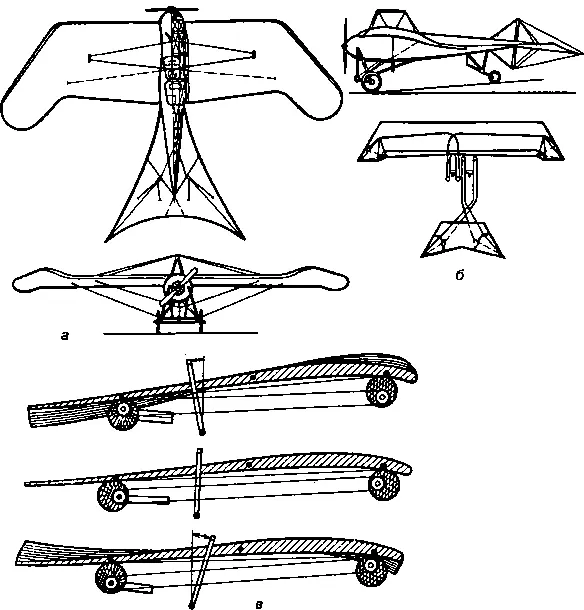

Не следует при этом забывать, что в названных конкурсах не смогли участвовать некоторые отличные русские машины. Так, к конкурсу 1912 года Я. М. Гаккель построил два самолета, обладавших выдающимися летными качествами, но участвовать в соревновании им не пришлось. Пожар уничтожил ангар вместе с самолетами, а изобретатель разорился, но о помощи ему тогда не было и речи. Не встретили в то время должной поддержки и труды таких строителей самолетов, как П. Н. Нестеров, — замечательного русского летчика, основоположника высшего пилотажа, впервые в мире выполнившего на самолете «мертвую петлю», занимавшегося изысканием приемов ведения воздушного боя. Нестеров мечтал построить самолет быстроходный, устойчивый, маневренный, в котором нашли бы полезное применение некоторые черты строения птицы. Разработка этой идеи выразилась в проектах его самолета и частей конструкции. Частично свои мысли Нестеров проверил на переделанном им серийном самолете. Осуществить проект помешала война и гибель летчика в самом начале войны.

Работы Нестерова над проектом самолета были вызваны его желанием решить задачу устойчивости и безопасности полета. Незнание важнейших законов устойчивости самолета, необъяснимые катастрофы на виражах вызывали у авиаторов боязнь кренов. Это нашло свое выражение в официальных инструкциях по летному обучению и в практике полетов. Повороты принято было делать «блинчиком», всячески избегая сколько-нибудь увеличенного крена. Разрабатывались и осуществлялись в натуре многочисленные проекты всякого рода устройств, которые, по мысли авторов, должны были автоматически выводить самолет из любых положений при нарушении горизонтального режима. Эти конструкции успеха не имели. Правда, уже в 1912 году некоторые летчики, например В. М. Абрамович, выполняли крутые виражи, но их достижения теоретически не объяснялись, а приписывались их личным качествам и не становились достоянием других летчиков.

Проект самолета П. Н. Нестерова: а — окончательный вариант проекта самолета (кроме шасси); б — схема управления самолетом в проекте; в — схема изменения угла установки крыла в проекте

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Виктор Безотосный - Эпоха 1812 года и казачество. Страницы русской военной истории. Источники. Исследования. Историография [litres]](/books/1143548/viktor-bezotosnyj-epoha-1812-goda-i-kazachestvo-st.webp)