Юрий Каторин - Парадоксы военной истории

- Название:Парадоксы военной истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Каторин - Парадоксы военной истории краткое содержание

Парадоксы военной истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

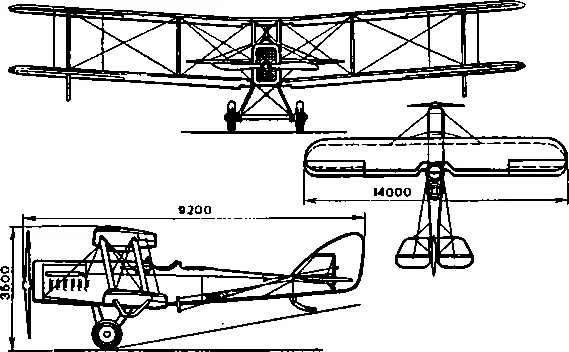

Схема самолета Р-1

Самолет нельзя назвать ни копией, ни модернизацией самолета DH-9a. Построен Р-1 был из других материалов, в конструкцию внесено много нового, оригинального, при его постройке некоторые детали были впервые освоены советской авиапромышленностью (стальные ленты-расчалки, сотовые радиаторы и др.).

Успехи отечественного самолетостроения неразрывно связаны с непрерывным ростом моторостроения. Для проведения научно-исследовательских работ в области авиационного моторостроения в 1930 году на базе отдела ЦАГИ был создан Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ). В этом институте в 1932 году коллективом ученых и конструкторов под руководством А. А. Мику-лина был создан первый крупносерийный двигатель М-34 мощностью 625 кВт (850 л. с.). Впоследствии из ЦИАМ выделились коллективы, из которых были созданы КБ по проектированию авиационных двигателей. В КБ А. А. Микулина была разработана целая серия двигателей (АМ-35, -38, - 39 и др.). В КБ В. Я. Климова были созданы двигатели водяного охлаждения М-100, а затем ВК-103, -105, -107. В КБ под руководством А. Д. Швецова были сконструированы авиационные двигатели воздушного охлаждения М-25, АШ-62, а затем АШ-82. Особое КБ под руководством С. К. Туманского на базе двигателя М-85 создало двигатели М-87, -87А, -87Б и др. Разрабатывались новые типы двигателей и в КБ Е. В. Ур-мина, А. Д. Чаромского, В. А. Добрынина и др. Конструкторам совместно с учеными за короткий срок удалось повысить мощность серийных двигателей с 500—600 до 1500 кВт (с 700—800 до 2000 л. с.) с одновременным уменьшением удельной массы двигателя с 1,2 до 0,7 кг/кВт (с 0,9 до 0,5 кг/ л. с.)

Перед конструкторами была поставлена задача увеличить скорость, высоту и дальность полета отечественных самолетов. Работая над ней, авиационная наука столкнулась с рядом сложных вопросов. Особо остро встала проблема выхода самолета из штопора. Решение ее было дано в трудах В. С. Пышнова и А. Н. Журавченко. С увеличением скорости полета возникла опасность флаттера, т. е. колебаний крыла и оперения самолета с нарастающей амплитудой, приводящих к разрушению конструкции в полете. Работы М. В. Келдыша, Е. П. Гроссмана и других позволили конструкторам избавить самолет от этого явления. Важными задачами являлись вопросы теории устойчивости и управляемости самолета, динамики полета, определения нагрузок при полете в неспокойной атмосфере и криволинейном полете, рассмотренные в работах В. П. Ветчинкина, В. С. Пышнова и др.

В конце 30-х годов учеными и конструкторами были проведены исследования по коренному улучшению аэродинамических качеств самолетов. Новые методы уменьшения аэродинамического сопротивления были воплощены в конструкциях самолетов (гладкая обшивка взамен гофрированной, потайная клепка, ликвидация выступов на поверхности крыла и фюзеляжа, закрытые фонари, убирающееся шасси, зализы и др.). Серьезным достижением было появление воздушных винтов изменяемого в полете шага. При той же мощности двигателей скорость самолетов увеличилась на 20—30%.

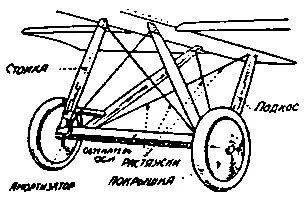

До начала 30-х годов значительное количество типов самолетов строилось по бипланной схеме, то есть с двумя

Шасси

плоскостями (истребитель Поликарпова и Григоровича И-5, двухместный разведчик Поликарпова Р-5 и др.). Созданный в 1925 году в КБ Туполева бомбардировщик ТБ-1 имел монопланную схему (одну плоскость) с расположением двигателей на крыле. Были найдены конструктивные формы, соответствовавшие новому материалу—дюралюминию. Вместо полотна на крыле стала использоваться тонкая металлическая обшивка, придававшая ему большую жесткость на кручение. Были разработаны теоретические и конструктивные принципы создания самолетов большой массы. В 1935 году в КБ Туполева бригада А. А. Архангельского создала двухмоторный скоростной бомбардировщик СБ. Поликарпов наряду с истребителями-бипланами И-15 (1933) и И-153 (1938) разработал истребитель-моноплан И-16 с убирающимся шасси (1933), отличавшийся высокой скоростью и отличной маневренностью. Конструктор С. В. Ильюшин создал двухмоторный бомбардировщик ДБ-3 (Ил-4), который на протяжении многих лет был основным самолетом, состоявшим на вооружении дальней авиации. К1938 году отечественная авиация почти полностью перешла на самолеты монопланной схемы, имевшие меньшее лобовое сопротивление в сравнении с бипланами. Это была крупнейшая перестройка авиационной техники с начала ее возникновения.

Строились также самолеты и по другим схемам: полуторапланной - тип промежуточный между бипланом и монопланом (поскольку у них площадь одного крыла больше площади другого); трипланной и многопланной схем — с крыльями, расположенными в нескольких плоскостях (к 30-м годам стали применяться очень редко из-за их аэродинамической невыгодности).

Одновременно с развитием самолето - и моторостроения решались вопросы вооружения самолетов и оснащения их

Самолет-разведчик Р-5

Дальний бомбардировщик ДБ-3 (Ил-4)

аэронавигационным оборудованием. Была создана серия бомбардировочных установок, разработаны системы авиационных бомб различных типов, калибров и назначения; на вооружение приняты совершенные образцы автоматического стрелково-пушечного вооружения: скорострельные пулеметы и пушки.

С 1934 по 1939 год российская авиация увеличилась численно в 2 раза и значительно улучшилась качественно.

В Англии, Франции, США, Германии и других странах в 20—30-х годах было создано много типов военных и гражданских самолетов, некоторые из них выпускались большими сериями. Наибольшую известность приобрели самолеты фирм «Авро», «Хейндли-Пейдж», «Дуглас», «Боинг», «Кертисс», «Фарман», «Моран», «Дорнье», «Юнкере», «Мессершмитт» и другие. В период военных действий в Испании (1936—1939) фашистская Германия применила новые самолеты с большой скоростью и мощным вооружением.

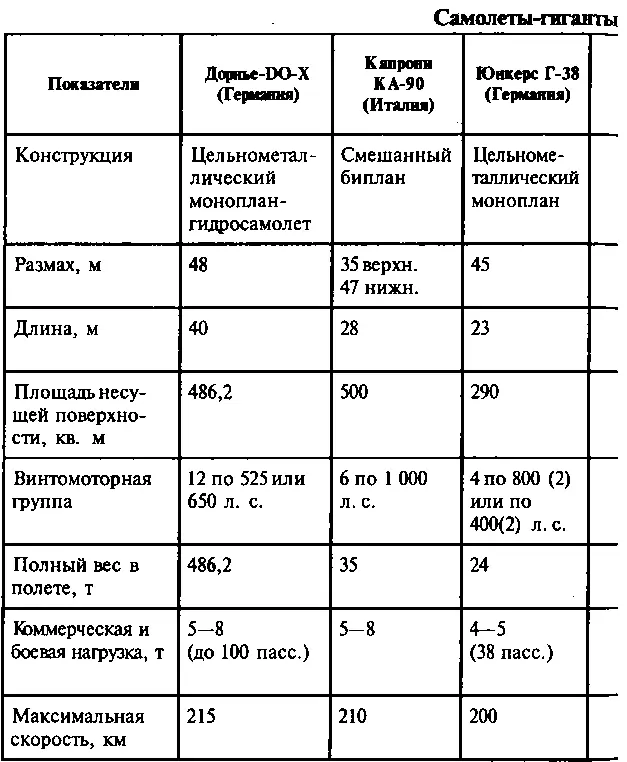

Одним из важнейших достижений в техническом развитии воздушных флотов к началу 30-х годов были самолеты-гиганты: Дорнье-DO-X (Германия), Капрони КА-90 (Италия), Юнкере Г-38 (Германия), Хейндли-Пейдж-42 (Англия), Сикорский С-40, Фоккер Ф-33 (США), Диль и Бакалан ДБ-70 (Франция), АНТ-14 (СССР). Перечень их показателей был следующим (см. таблицу):

В 1934 году в СССР был построен самолет-гигант «Максим Горький» (МГ, АНТ-20). Идея сооружения такого самолета родилась в октябре 1932 года в связи с 40-летием литературной деятельности Алексея Максимовича Горького. По инициативе популярного в те годы журналиста Михаила Кольцова, горячего поклонника авиации, очень энергичного по натуре, был организован сбор средств на постройку самолета, давший

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Виктор Безотосный - Эпоха 1812 года и казачество. Страницы русской военной истории. Источники. Исследования. Историография [litres]](/books/1143548/viktor-bezotosnyj-epoha-1812-goda-i-kazachestvo-st.webp)