Юрий Каторин - Парадоксы военной истории

- Название:Парадоксы военной истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Каторин - Парадоксы военной истории краткое содержание

Парадоксы военной истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Нападение фашистской Германии на Советский Союз в 1941 году поставило российскую авиацию в тяжелое положение. Перевооружить авиацию Советского Союза на новые типы самолетов до начала войны не удалось — они производились еще в небольших количествах, и многим нашим летчикам в первый год войны пришлось сражаться на самолетах устаревших типов. Самолеты были просты по конструкции и построены из недефицитных материалов. Это существенно облегчало их массовое производство в условиях военного времени. Штурмовик Ил-2 из одноместного стал двухместным, что обеспечило защиту самолета от атак истребителей сзади, была повышена мощность его двигателя у земли, поставлены более совершенные пушки. Параллельно с модификацией Ил-2 был спроектирован и запущен в серийное производство штурмовик Ил-10. Боевые свойства истребителей в ходе войны непрерывно улучшались за счет новых модификаций. Максимальная скорость истребителей конструкции Лавочкина и Яковлева возросла с 560—580 до 700—720 км/ч. Советские самолеты Як-1, Як-3, Як-7Б, Як-9, Ла-5, Ла-7, МиГ-3, Пе-2, Ил-2, Ил-4, Ту-2 по маневренности, вооружению и характеристикам по массе превосходили немецкие Ме-109, FW-190, Ju-87 и Ju-88. Лучшими истребителями у союзников были английский «Спитфайр», американский «Эркобра» и «Мустанг», а бомбардировщиками — американские В-17, В-29, английские «Ланкастер» и «Москито».

В 1930—1940 годах под руководством военного инженера Владимира Сергеевича Вахмистрова велись работы по «составному самолету». Это понятие определялось как комбинация нескольких самолетов, сцепленных жестко (не на буксире) и летающих совместно в целях: доставки самолетов-истребителей на расстояния, превышающие радиус их действия за счет топлива самолета с большой дальностью полета; увеличения дальности сопровождения тяжелого самолета истребителями, базирующимися на нем, взлетающими с него и садящимися на него; использования истребителей в качестве пикирующих бомбардировщиков для точного прицельного бомбометания такими крупными бомбами, которые истребитель при самостоятельном взлете поднять не может; облегчения взлета перегруженного самолета при помощи вспомогательного самолета.

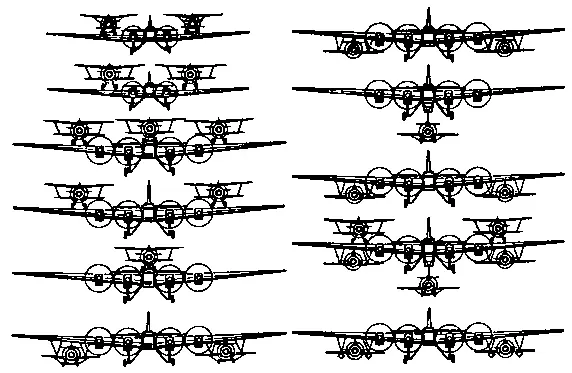

Взлет и полет происходили с работающими двигателями всех самолетов, все самолеты были с экипажами. Крепление истребителей на носителе достигалось путем установки на его крыле и фюзеляже, а также под ними специальных стержневых пирамид и подкосов с замками крепления, управляемыми от летчиков. Несомые самолеты крепились в трех точках, из которых замок делался в задней точке, а передние две освобождались после того, как срабатывал замок. Конструктивные решения пробовались различные, в них применялись самолеты ТБ-1 и ТБ-3 как носители одноместных истребителей И-4, И-5, И-16 и И-Z. Были такие комбинации:

Различные варианты «Звена» В. С. Вахмистрова

ТБ-1 + два И-4 (оба на крыле ТБ-1);

ТБ-1 + два И-5;

ТБ-3 + три И-5;

ТБ-3 + два И-Z под крылом;

ТБ-3 + И-Z под фюзеляжем, с подцеплением и отцепле-нием в воздухе, так как для крепления самолета И-Z на земле ему не хватало высоты.

ТБ-3 + два И-16 (под крылом);

ТБ-3 + два И-16 (под крылом) + два И-5 + И-Z (с подцеплением и отцеплением в воздухе);

ТБ-3 + два И-16 с двумя фугасными бомбами ФАБ-250 каждый;

ТБ-3 + три И-16 (все с подцеплением и отделением в воздухе).

Кроме того, было много полетов только с одним самолетом И-5 или И-Z. Самолеты И-4 и И-5 по своей схеме могли устанавливаться только над носителем — на его фюзеляже или крыле. Предельное число истребителей на одном носителе — пять, в том числе один (пятый) — под фюзеляжем — подцеплялся только в полете. Техника взлета и посадки истребителей на носителе была отработана достаточно четко и серьезных осложнений не было. Были случаи, когда отцеплявшийся или подцеплявшийся самолет повреждался винтом или колесами гофрированной обшивки крыла носителя. Подцепление к носителю в воздухе — технически очень трудная задача—выполнялось при помощи специального устройства на выпускном тросе с носителя и обычно удавалось без особых осложнений.

Постепенно выяснилось, что «верхние» варианты, т. е. установка истребителей на крыле носителя, неудобны тем, что требуют слишком много труда для накатки их на крыло ТБ-3. «Нижний» вариант — два И-16 — оказался наиболее жизненным, успешно прошел испытания и 25 мая 1943 года был применен в Великой Отечественной войне для разрушения моста через Дунай у ст. Черноводы. Попытки выполнить эту задачу самолетами Ил-4 не дали результатов из-за сильной противовоздушной обороны противника. Тогда было послано «Звено-СПб». ТБ-3, пройдя незаметно над морем, доставил два самолета И-16 с двумя бомбами ФАБ-250 каждый предельно близко к цели. Истребители отцепились и, подойдя на большой скорости и высоте, неожиданно для противника удачно сбросили бомбы с пикирования. На обратный путь топлива хватило.

В годы Второй мировой войны продолжался количественный и качественный рост военной авиации. В большинстве стран завершилось ее оформление как одного из видов вооруженных сил. Количество самолетов воюющих коалиций стало исчисляться десятками тысяч. Наша авиация в Великой Отечественной войне одержала блестящую победу над сильным воздушным противником и внесла большой вклад в дело разгрома врага...

Новую эру в истории авиации ознаменовало появление реактивных двигателей. Значительный вклад в их разработку внесли российские ученые и конструкторы. Б. С. Стечкин к 1929 году разработал теорию воздушно-реактивных двигателей. Во второй половине 30-х годов в СССР, Англии, Германии, Италии и США шла напряженная работа по созданию реактивных двигателей. В 1937 году начал работать над первым отечественным авиационным турбореактивным двигателем (ГРД) А. М. Люлька. 15 мая 1942 года летчик Г. Я. Бахчиванджи совершил первый полет на экспериментальном реактивном самолете БИ-1 с жидкостным ракетным двигателем (ЖРД), созданном под руководством В. Ф. Болховитинова.

За рубежом первые полеты самолетов с реактивными двигателями были совершены: в 1939 году в Германии («Хейнкель»), в 1940—1941 годах в Италии («Кампани-Капрони»), в 1941-м в Англии («Глостер»), в 1942-м в США («Эркомет»). Созданные в 1941—1942 годах немецкие самолеты Ме-262 с ТРД и Ме-163 с ЖРД в конце войны в небольшом количестве поступили на фронт, однако никакого влияния на ход воздушных сражений оказать уже не смогли. В боевых действиях во

Второй мировой войне (в борьбе с самолетами-снарядами) принимали участие и английские реактивные двухмоторные истребители «Глостер Метеор». В ноябре 1945-го на специальном самолете «Глостер Метеор IV» с ТРД был установлен мировой рекорд скорости 969,9 км/ч.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Виктор Безотосный - Эпоха 1812 года и казачество. Страницы русской военной истории. Источники. Исследования. Историография [litres]](/books/1143548/viktor-bezotosnyj-epoha-1812-goda-i-kazachestvo-st.webp)