Е. Анисимов - Древняя Русь: Рюриковичи

- Название:Древняя Русь: Рюриковичи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Балтийская книжная компания

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91233-201-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Е. Анисимов - Древняя Русь: Рюриковичи краткое содержание

Около восьмисот лет Россией правила династия Рюриковичей — потомков варяга Рюрика. За эти столетия Россия стала европейским государством, приняла христианство, создала самобытную культуру. Разные люди сидели на русском троне. Среди них были выдающиеся правители, думающие о благе народов, но много было и ничтожеств. Из-за них к XIII веку Русь распалась как единое государство на множество княжеств, стала жертвой монголо-татарского нашествия. Лишь с большим трудом возвысившаяся Москва к XVI веку сумела создать государство заново. Это было суровое царство с деспотичным самодержцем и молчащим народом. Но и оно пало в начале XVII века.

Древняя Русь: Рюриковичи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

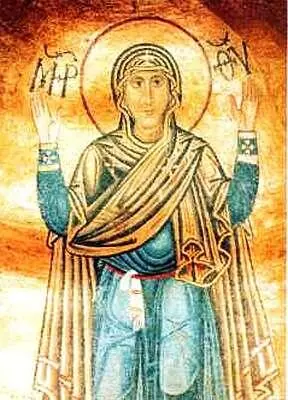

Но особенно прославился Ярослав строительством в Киеве Софийского собора. Собор был огромен, имел множество куполов и галерей, украшен богатыми фресками и мозаиками. Среди этих великолепных византийских мозаик Софийского собора, в алтаре храма сохранилась знаменитая мозаика «Нерушимое стено», или «Оранта» — Богоматерь с поднятыми руками. Это произведение потрясает каждого, кто его увидит. Верующим кажется, что со времен Ярослава, вот уже почти тысячу лет, Богородица, как стена, нерушимо стоит во весь рост в золотом сиянии неба, подняв руки, молится и заслоняет собой Русь. Удивление людей вызывал мозаичный пол с узорами, мраморный алтарь. Византийские художники, помимо изображения Богородицы и иных святых, создали мозаику на стене, изображавшую семью Ярослава.

В 1051 г. был основан Печерский монастырь. Чуть позже отшельники-монахи, жившие в вырытых в песчаной горе у Днепра пещерах (печерах), объединились в монастырскую общину во главе с игуменом Антонием.

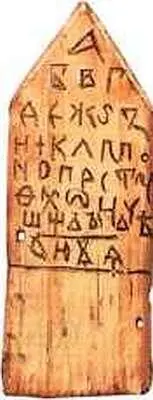

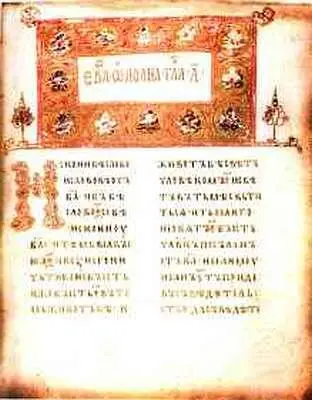

С христианством на Русь пришла славянская азбука, которую изобрели в середине IX века братья из византийского города Солуни Кирилл и Мефодий. Они приспособили греческий алфавит к славянским звукам, создав «кириллицу», перевели на славянский язык Священное писание. У нас, на Руси, первой книгой стало «Остромирово евангелие».

Оно было создано в 1057 г. по заданию новгородского посадника Остромира. Первая русская книга была с необыкновенной красоты миниатюрами и цветными заставками, а также припиской, в которой сказано, что книга написана за семь месяцев и что писец просит читателя не бранить его за ошибки, а поправить их. Заметим попутно, что в другом подобном сочинении — «Архангельском Евангелии» 1092 г. — писец по имени Митька признается, отчего наделал столько ошибок: мешали «сластолюбие, похотение, клеветы, свары, пьянство, просто говоря — все злое!» Другая древнейшая книга — «Изборник Святослава» 1073 г. — одна из первых русских энциклопедий, содержала статьи по разным наукам. «Изборник» — копия с болгарской книги, переписанной для княжеской библиотеки. В «Изборнике» поется хвала знанию, рекомендуется каждую главу книги читать по три раза да помнить, что «красота воину — оружие, а кораблю — ветрило, тако и праведнику — почитание книжное».

Летописи в Киеве начали писать еще во времена Ольги и Святослава.

При Ярославе в 1037–1039 гг. центром работы хронистов стал Софийский собор. Они брали старые летописи и сводили их в новую редакцию, которую дополняли новыми записями. Затем летопись стали вести монахи Печерского монастыря. В 1072–1073 гг. появилась еще одна редакция летописного свода. Игумен монастыря Никон собрал и включил в нее новые источники, проверил хронологию, выправил стиль. Наконец в 1113 г. летописец Нестор, монах того же монастыря, создал знаменитый свод «Повесть временных лет». Она остается основным источником по истории Древней Руси. Нетленное тело великого летописца Нестора покоится в подземелье Киево-Печерской лавры, и за стеклом его гроба и ныне можно видеть сложенные на груди пальцы правой руки — той самой, которая писала для нас древнейшую историю Руси.

Россия Ярослава была открыта для Европы. С христианским миром ее связывали родственные отношения правителей. Ярослав женился на Ингигерде, дочери шведского короля Олафа, сына Всеволода он женил на дочери императора Константина Мономаха. Сразу три дочери его стали королевами: Елизавета — норвежской, Анастасия — венгерской, а дочь Анна стала французской королевой, выйдя замуж за Генриха I.

Как писал историк Н. М. Карамзин, «Древняя Россия погребла с Ярославом свое могущество и благоденствие». После смерти Ярослава среди его потомков воцарились раздор и усобицы. В спор за власть вступили трое его сыновей, в распрях погрязли и младшие Ярославичи — внуки Ярослава. Все это происходило в то время, когда впервые из степей на Русь пришел новый враг — половцы (тюрки), которые изгнали печенегов и сами стали часто нападать на Русь. Враждующие друг с другом князья ради власти и богатых уделов вступали в соглашение с половцами и приводили их орды на Русь.

Из сыновей Ярослава дольше всех Русью правил его младший сын Всеволод (1078–1093 г.). Он слыл образованным человеком, но управлял страной плохо, не в силах справиться ни с половцами, ни с голодом, ни с мором, опустошившим его земли. Не удавалось ему и примирить Ярославичей. Единственной его надеждой был сын Владимир — будущий Мономах.

Особо досаждал Всеволоду черниговский князь Святослав, который прожил полную приключений и авантюр жизнь. Среди Рюриковичей он был белой вороной: его, приносящего всем беды и горе, звали «Гориславич». Он долго не хотел мира с родичами, в 1096 г. в борьбе за уделы убил сына Мономаха Изяслава, но потом был сам разбит. После этого мятежный князь согласился приехать на Любечский съезд князей.

Этот съезд организовал удельный тогда князь Владимир Мономах, лучше других понимавший гибельность распри для Руси. В 1097 г. на берегу Днепра встретились близкие родственники — русские князья, они поделили земли, целовали крест в знак верности этому соглашению: «Да будет земля Русская общим… отечеством, а кто восстанет на брата, на того мы все восстанем». Но сразу после Любеча один из князей Василько был ослеплен другим князем — Святополком. В семье князей снова воцарились недоверие и злоба.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: