Александр Стыкалин - Венгерский кризис 1956 года в исторической ретроспективе

- Название:Венгерский кризис 1956 года в исторической ретроспективе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Русский фонд содействия образованию и науке

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91244-182-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Стыкалин - Венгерский кризис 1956 года в исторической ретроспективе краткое содержание

При всем обилии публикаций не утихают споры о сущности тех событий, их истоках, международном значении, и мнения высказываются совершенно разные. В настоящей книге собрано полтора десятка очерков, объединенных общей темой – «Венгерский кризис осени 1956 г. в 60-летней исторической ретроспективе». Широко используя архивные документы и опираясь на основные достижения исторической науки последних десятилетий, автор пытается показать международное значение «будапештской осени», осмыслить ее долгосрочные последствия для самой Венгрии, всего советского блока, межблоковых и международных отношений.

Книга рассчитана на историков, политологов, специалистов по проблемам международных отношений, журналистов, на всех, кто интересуется ключевыми историческими событиями второй половины XX века.

Венгерский кризис 1956 года в исторической ретроспективе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

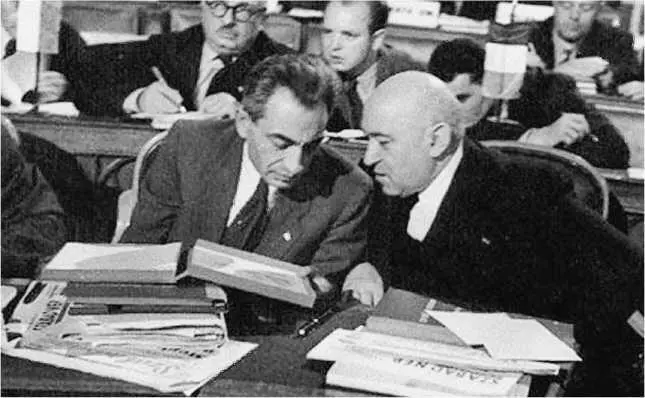

М. Ракоши и Э. Герё беседуют в ходе заседания

Еще недавно всесильный в Венгрии Ракоши не мог не ощущать напряженности вокруг своей персоны. Начав терять опору в лице ближайших соратников, он рассчитывал теперь, прежде всего, на поддержку Москвы и видел главного своего союзника именно в Андропове. «Ракоши чувствовал надвигавшуюся опасность, судорожно искал выход, пытался советоваться с Москвой… неоднократно обращался за помощью к нашему послу в Будапеште Ю. В. Андропову, интересовался его личным мнением», – вспоминает Крючков [27].

Для того чтобы на месте разобраться в ситуации и дать рекомендации венгерским коллегам, 7 июня в Будапешт прибыл член Президиума ЦК КПСС М. А. Суслов. В отличие от Андропова, упорно нагнетавшего страсти вокруг Кадара, он счел, что активность этого ветерана партии не представляет угрозы для власти. «После длительной беседы с Кадаром, – сообщал Суслов в Москву, – я сомневаюсь, что он отрицательно настроен против СССР. Введение же его в Политбюро значительно успокоит часть недовольных, а самого Кадара морально свяжет» [28]. В сравнении с донесениями посольства его информация, переданная в ЦК КПСС накануне отъезда из Венгрии, 13 июня, вообще отличается большей сдержанностью в оценке масштабов «правой» опасности. Вместе с тем Суслов тоже не хотел компрометации Ракоши, видя в этом подрыв авторитета всего партийного руководства, а потому с немалой тревогой воспринял ход работы комиссии по «делу Фаркаша», слишком далеко, по его мнению, зашедшей в своих разоблачениях. Ему удалось убедить своих венгерских коллег отказаться от первоначальной идеи рассмотреть это дело на специальном пленуме ЦК без постановки на нем других вопросов, а значит, сконцентрировать на этом деле все внимание общественного мнения.

Из лидеров «народно-демократических стран» Ракоши в свое время проявлял особое усердие в антиюгославской кампании, направляемой из Кремля: ему нужно было оправдаться перед Сталиным за свою прежнюю близость с югославским руководством. Именно «дело Райка» дало ей наиболее мощный толчок, привело к эскалации обвинений против Тито и его команды. Основываясь на этом деле, в ноябре 1949 года второе совещание Коминформа приняло известную резолюцию «Югославская компартия во власти убийц и шпионов». После всего этого не кажется удивительным, что в ходе июньской 1956 года встречи с Хрущевым Тито дал понять, что не склонен идти на сближение с Венгрией, пока

Ракоши находится у власти. Но и после этого Москва не сразу пересмотрела свои установки, не видя альтернативы Ракоши. Рабочая встреча Хрущева с руководителями братских партий 22–23 июня подтвердила это. Первый секретарь ЦК ВПТ вернулся из Москвы в Будапешт, не разуверенный в поддержке своей персоны советским руководством – в момент, когда он особенно в ней нуждался. Лишь последующее развитие событий заставило Кремль, причем очень скоро, пересмотреть свои позиции.

С начала июня все больше хлопот доставлял венгерскому руководству молодежный дискуссионный клуб – Кружок Петёфи. Острые споры по самым жгучим проблемам, волновавшим венгерское общество, начали выходить из-под контроля властей. Советские дипломаты бывали на дискуссиях, но чаще узнавали о происходящем из бесед с их участниками и свидетелями. Круг постоянных информаторов посольства был очень узок. Как правило, это были те, кто причислялся Андроповым к категории «наших друзей», – не просто люди активной просоветской ориентации, но приверженцы охранительной, контрреформаторской линии из числа партийных и государственных функционеров высшего и среднего звена, реже деятелей культуры. Некоторые из этих людей с окончанием войны вернулись на родину после долгих лет жизни в СССР и много сделали для насаждения в Венгрии сталинской модели. Происходившее на Кружке Петёфи они воспринимали как разрушение устоев, что, в свою очередь, влияло на содержание и тональность поступавших в Москву донесений. Бывали случаи, когда, встречаясь с советскими дипломатами, венгры, не из числа постоянных информаторов посольства, обращали их внимание на то, что ограниченность круга общения не может не вести к получению односторонней, тенденциозно поданной информации, заимствованию предвзятых трактовок. Между тем круг общения был, конечно, совсем не случаен, доверия удостаивались люди идейно и политически близкие. В решающей же мере восприятие советскими дипломатами событий общественной жизни Венгрии (таких, как дискуссии Кружка Петёфи) и их оценка предопределялись, конечно же, не узостью круга общения, а общей политико-идеологической линией Москвы, которая, в свою очередь, вырабатывалась с учетом информации, поступавшей из посольства, и, как уже отмечалось, унаследованными от сталинской эпохи идеологическими стереотипами – характерны в этой связи одномерность оценок и частое использование в донесениях таких устойчивых стереотипов, языковых клише, как «враждебные элементы», «чуждые взгляды», «честные коммунисты» и т. д. Говоря же о круге общения, стоит заметить, что он был достаточно широк для того, чтобы Андропов мог оценить остроту ситуации, почувствовать угрозу для режима.

Дискуссия о свободе печати 27 июня превзошла все предшествующие как по количеству участников, так и по накалу страстей. Выступлением одного из крупнейших писателей Венгрии Тибора Дери был сделан шаг от поверхностной критики отдельных лиц и явлений к стремлению выявить коренные пороки системы, ущемляющей права личности. Правда, один из очевидцев, не греша против истины, заверял беседовавшего с ним советского дипломата в том, что никто из выступавших и «не помышлял» о свержении «народно-демократической власти»; речь шла лишь о том, чтобы найти более гуманный вариант продвижения к социализму, и с такой же энергией, с какой устраивалась овация при упоминании популярного в реформаторских кругах Имре Надя, аудитория кричала «Да здравствует партия!» Эти уверения, однако, мало успокоили Андропова, который увидел в происходящем не только свидетельство дальнейшего усиления нежелательных тенденций, но очевидную попытку подорвать существующую власть, а значит, прямую угрозу советским интересам в Венгрии. В очередном донесении его выводы вполне определенны: органы государственной безопасности Венгрии «не проявляют должной решительности в борьбе против контрреволюционных элементов, которые стали вести себя недопустимо нагло» [29]. В такой позиции ему помогли укрепиться и события, происходившие в те же дни в Польше, – познаньские беспорядки 28 июня.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: