Александр Стыкалин - Венгерский кризис 1956 года в исторической ретроспективе

- Название:Венгерский кризис 1956 года в исторической ретроспективе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Русский фонд содействия образованию и науке

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91244-182-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Стыкалин - Венгерский кризис 1956 года в исторической ретроспективе краткое содержание

При всем обилии публикаций не утихают споры о сущности тех событий, их истоках, международном значении, и мнения высказываются совершенно разные. В настоящей книге собрано полтора десятка очерков, объединенных общей темой – «Венгерский кризис осени 1956 г. в 60-летней исторической ретроспективе». Широко используя архивные документы и опираясь на основные достижения исторической науки последних десятилетий, автор пытается показать международное значение «будапештской осени», осмыслить ее долгосрочные последствия для самой Венгрии, всего советского блока, межблоковых и международных отношений.

Книга рассчитана на историков, политологов, специалистов по проблемам международных отношений, журналистов, на всех, кто интересуется ключевыми историческими событиями второй половины XX века.

Венгерский кризис 1956 года в исторической ретроспективе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Если Миндсенти, находившийся под домашним арестом, продолжал занимать непримиримые позиции в отношении коммунистического режима, то большинство католических епископов выражало готовность к диалогу с властями, рассчитывая в новых условиях на уступки в пользу католиков [158]. Надежды не были беспочвенными: 10 лет ограничений и преследований католической церкви только способствовали повышению ее престижа как социально-политического института в глазах многих венгров, отнюдь не только активных участников католических движений, и власти с этим не могли не считаться [159].

23 октября 1956 года многотысячная демонстрация в Будапеште, к проведению которой представители церкви не имели ни малейшего отношения, переросла в мощное вооруженное восстание, приведшее в течение нескольких дней к распаду всей системы власти. Советское военное вмешательство лишь подлило масла в огонь вооруженной борьбы [160]. Уже в первые дни драматических октябрьских событий народные депутации, посещавшие вернувшегося к власти премьер-министра Имре Надя, выступали с требованием освобождения Миндсенти из-под домашнего ареста. Призывы к освобождению Миндсенти и возвращению его в свою архиепископскую резиденцию в Эстергоме звучали на стихийных уличных митингах, а также нашли отражение в резолюции самопровозглашенного национального комитета Чепеля (рабочий район на юге Будапешта), в программных документах возрождавшейся в конце октября партии мелких сельских хозяев, других активизировавшихся в новых условиях политических сил [161]. 30 октября влиятельнейший министр нового правительства деятель партии мелких сельских хозяев Золтан Тилди (в прошлом протестантский священник, он в 1945–1946 годах в течение ряда месяцев был премьер-министром, а затем, после провозглашения в феврале 1946 года Венгерской республики, до 1948 года ее президентом) на встрече с депутацией рабочих заявил, что не видит препятствий для возвращения Миндсенти в Эстергом, где он мог бы после длительного перерыва вновь приступить к выполнению обязанностей примаса венгерской римско-католической церкви, внеся посильный вклад в стабилизацию положения в стране [162]. Как раз за 2 дня до этого, 28 октября, в Польше по инициативе обновленного руководства ПОРП во главе с В. Гомулкой был выпущен на свободу другой харизматический католический лидер – кардинал Стефан Вышиньский. Прибыв в Варшаву, он выступил с призывом к консолидации польской нации в условиях охватившего страну внутриполитического кризиса. Очевидно, в окружении венгерского премьер-министра Имре Надя существовали расчеты на то, что и Миндсенти, подобно Вышиньскому, смог бы сделать заявление в интересах нового правительства. Эти расчеты, однако, не оправдались.

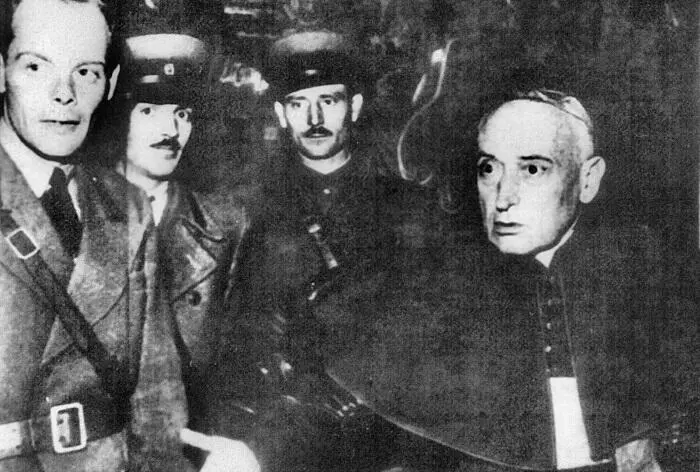

Уже 30 октября кардинал был освобожден своей охраной из-под домашнего ареста. После этого он прибыл не в Эстергом, находящийся на венгерско-чехословацкой границе, а в Будапешт, где разместился в будайской крепости, неподалеку от королевского дворца, в большом особняке, принадлежавшем до 1948 года венгерской католической церкви. Проезд кардинала Миндсенти по столице в бронемашине, ведомой хотя и офицером Венгерской народной армии, но выходцем из старинного аристократического рода А. Палинкашем-Паллавичини, был встречен овациями толпы [163]. Освобождение главы венгерской католической церкви было с энтузиазмом воспринято широкими массами, что нашло отражение в свободной прессе тех дней, резолюциях многих собраний, заявлениях представителей разных политических сил.

В Будапеште Миндсенти сразу же включился не только в церковную, но и в политическую жизнь, пять дней его пребывания на свободе (30 октября – 3 ноября) были предельно насыщенными [164]. В одной из первых подписанных после освобождения директив примас венгерской католической церкви отстранил от выполнения своих пастырских функций более 50 священнослужителей, активистов прокоммунистического движения священников за мир – кстати сказать, требования об их отстранении звучали и снизу.

Среди многочисленных партий, формировавшихся с конца октября после провозглашенной правительством Имре Надя свободы политических объединений, были и партии, ставившие во главу угла христианские ценности. В их программных декларациях, в целом довольно умеренных, фигурировали среди прочего требования о восстановлении христианских обществ, расширении культурно-просветительской деятельности церквей, даже о пересмотре в пользу церкви школьной реформы 1948 года; вместе с тем речь, как правило, не шла о возвращении ей земельной собственности, отобранной в ходе аграрной реформы весной 1945 года [165]. Некоторые политики правохристианского направления поднимали Миндсенти в качестве своего знамени, в определенных, впрочем, весьма маргинальных кругах получила хождение идея о том, чтобы избранное вследствие свободных выборов Национальное собрание поручило бы именно ему сформировать новое правительство [166].

Освобождение кардинала Миндсенти из мест заключения

Это означало, что силы правой ориентации, пытавшиеся встать в оппозицию Имре Надю и создаваемому им правительству левоцентристской коалиции, увидели альтернативу в выдвижении кардинала на пост премьер-министра. Проект этот не получил, однако, поддержки самого главы венгерской римско-католической церкви. Принимая 2 ноября ряд деятелей, стремившихся возродить демократическую народную партию, в 1940-е годы придерживавшуюся христианско-демократической ориентации, Миндсенти дистанцировался от них, сославшись на свой надпартийный статус [167]. Предложение ряда сторонников о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра кардинал однозначно отверг и таким образом сделал шаг к пресечению процесса складывания политической оппозиции вокруг собственной персоны.

Тем не менее в более левых кругах существовали серьезные опасения именно такого развития событий. Видная деятельница венгерской социал-демократии, в 1948–1956 годах находившаяся в опале, Анна Кетли выехала в начале ноября в Вену для участия в работе сессии Социнтерна. В своем выступлении перед западноевропейскими единомышленниками Кетли выражала озабоченность в связи с политической активизацией известного своей непримиримостью, жесткостью и глубоко консервативными убеждениями кардинала Миндсенти [168]. При том, что даже в наиболее консервативных христианских политических кругах, желавших видеть кардинала в роли премьер-министра, не получили распространения требования радикального пересмотра системы собственности, Д. Келемен, избранный первым секретарем руководства возрождающейся социал-демократической партии, 2 ноября в беседе с послом Югославии в Венгрии Д. Солдатичем называл ближайшей перспективой для своей партии острую борьбу с той политической силой, которую поддержит и за которой будет стоять Миндсенти [169]. Речь шла отнюдь не только о партиях христианского направления. Они принимали участие в создании ее первичных парторганизаций, иногда придавая их деятельности ярко выраженный оппозиционный прежней власти и коммунистам характер. В рамках ПМСХ духовенство тяготело, как правило, к правому крылу возрождающейся партии. Вместе с тем роль священников в событиях не следует преувеличивать. Большинство из них вело себя довольно осторожно, в повсеместно возникавших национальных и революционных комитетах служители культов встречались довольно редко. Система отношений между государством и церковью, испытанная на прочность событиями 1956 года, оказалась достаточно устойчивой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: