Александр Зимин - Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в.

- Название:Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1988

- Город:Москва

- ISBN:5-02-009407-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Зимин - Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в. краткое содержание

Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Старший внук Федора Кошки, Иван Иванович, входил в Думу в качестве боярина около 1461—1462 гг. и был им, возможно, еще в 70-е годы. Поскольку у него и его брата Якова Казака сыновей не было, а сын другого брата — Федора Бреха Василий погиб в бою бездетным, думные должности вслед за ним получили его племянники от младшего брата Захара. Яков и Юрий Захарьичи были боярами, во всяком случае первый — с 1479 г., а второй — с 1483 г. После смерти Юрия (где-то около 1501 г.), Якова (1510 г.) и ранней кончины их младшего брата (Василия Ляцкого) ситуация изменилась. Кошкиных стали назначать не боярами, а окольничими. Изменение в порядке думских назначений, впрочем, характерно не только для этого рода, но и вообще для политики Василия III по отношению к старомосковскому боярству.

Около 1509 г. чин окольничего получил старший в роду Кошкиных — Михаил Константинович Беззубцев, вскоре после этого скончавшийся. В 1510 г. (или в крайнем случае к 1512 г.) окольничим становится старший сын Якова Захарьича Петр, а через несколько лет и его брат Василий (в 1516 г.). После смерти рано умершего Василия (1526 г.) его место сразу же занял двоюродный брат Иван Васильевич Ляцкий (1526 г.), «обойдя» на время по лестнице чинов детей Юрия Захарьича. В 1527 г. Петр Яковлевич стал боярином.

Впрочем, старший из детей Юрия, Михаил, в это время служил по дворцовому ведомству и в 1528 г. сразу же стал не окольничим, а боярином. Почему не продвинулись при Василии III его братья Роман и Григорий Юрьевичи, не вполне ясно. Возможно, этому препятствовало то, что сначала дворцовое звание (тверского дворецкого), а затем думный чин был у их старшего брата.

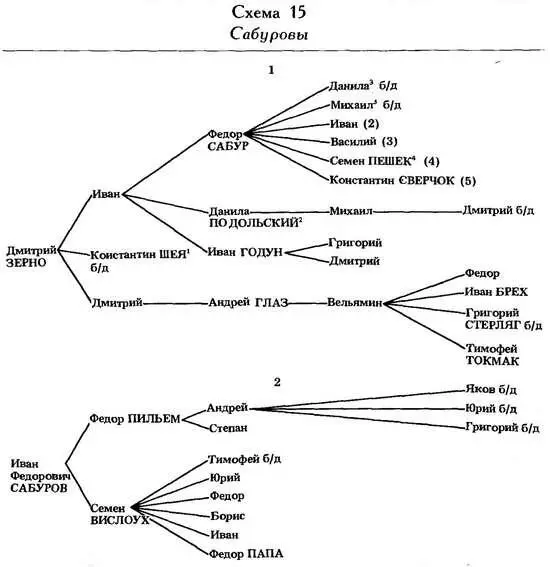

Сабуровы происходят из боярской семьи костромичей Зерновых, известной с начала XIV в. [1049] Подробно см.: Веселовский. С. 162 и след.

У внука Дмитрия Зерна Федора Сабура было, очевидно, шестеро сыновей — Данила, Михаил, [1050] В Бархатной книге Данилы и Михаила среди детей Федора Сабура нет (Род. кн. Ч. 1. С. 240); по Летописной редакции — старший сын Данила, следующий Михаил; по Румянцевской редакции — Михаил, следующий Данила. Веселовский считал Михаила старшим сыном Сабура (Веселовский. С. 171) на основании Типографского родословца (ПСРЛ. Т. 24. С. 231).

Иван, Василий, Семен Пешек и Константин Сверчок. В годы феодальной войны второй четверти XV в. Михаил Федорович Сабуров некоторое время находился на службе у Дмитрия Шемяки, но затем перешел на сторону Василия Темного (1447 г.) и был прощен. Уже около 1448—1452 гг. он судил одно поземельное дело (о боярстве его в нем не упоминалось). [1051] АСЭИ. Т. 3. № 35. С. 58. По Ш, в 1463/64 г. М. Ф. Сабуров, будучи боярином-дворецким, умер (сведение не подтверждается). О нем см.: Alef. Р. 95—96, 110—111; Веселовский. С. 171; АСЭИ. Т. 1. С. 613; Ивина. С. 59.

Владения Михаила находились в Костроме. До апреля 1459 г. он дал костромские земли Троицкому монастырю, а до 1461/62 г. — княгине Марье Ярославне. Инок Симонова монастыря Мисаил Сабуров дал около 1463—1464 гг. в Ипатьевский монастырь ряд земель на Костроме. [1052] АСЭИ. Т. 1. № 280; Т. 3. № 230; ДДГ. № 61. С. 196, 198; № 70. С. 243. Веселовский писал, ссылаясь на Ш, что М. Ф. Сабуров умер в 1464 г. (Веселовский. С. 171, 180), а в другом месте, что он постригся в Ипатьевском монастыре в 70-х годах XV в. (Веселовский С. Б. Из истории древнерусского землевладения // Ист.-зап. М., 1946. Кн. 18. С. 64, 73).

Сведение Шереметевского списка, что М. Ф. Сабуров был дворецким и боярином, подтверждается Румянцевским родословцем. [1053] По Ш, дворецким был М. И. (? М. Ф.) Сабуров с 1461 г. и умер в 1463/64 г.; по Беляевскому списку, был дворецким в течение года с 1462/63 г.; по Румянцевской редакции, был дворецким при великом князе Василии II.

Дядей Сабурова был Геннадий Бутурлин. Дочь Михаила Федоровича была замужем за кн. Ярославом Васильевичем Оболенским [1054] АСЭИ. Т. 3. № 230; Веселовский. С. 171.

(схема 15).

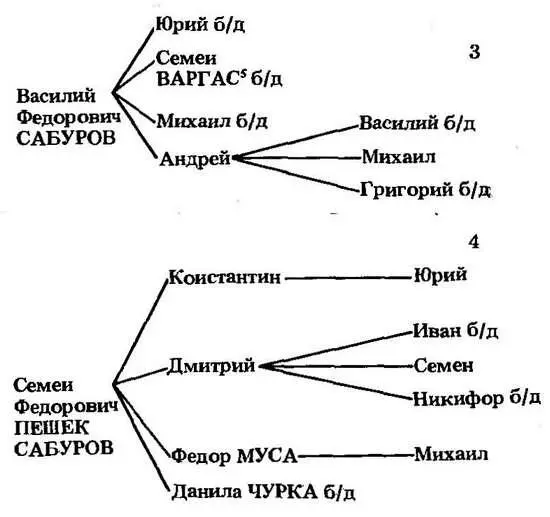

Василий Федорович Сабуров около 70-х годов XV в. местничал с Г. В. Заболоцким. Около 1483—1485 гг. он присутствовал на докладе у Ивана III. Около 1465—1469 гг. вместе с братом Иваном назван среди «бояр» Ивана III на докладе. В 1471 г. он называется боярином дмитровским князя Юрия. После его смерти (в октябре 1472 г.) Василий Федорович перешел на великокняжескую службу, но, наверно, боярского звания не сохранил, так как в записи о походе на Новгород 1477 г. и в грамоте сентября 1478 г. на Вятку, где находился В. Ф. Сабуров, о его боярстве не упоминалось. [1055] Р. С. 85—86 (без боярского титула); АСЭИ. Т. 1. № 524; Т. 2. № 381 (ср.: Alef. Р. 111), 387; РК. С. 18, 20; ПСРЛ. Т. 6. С. 207. Двор В. Ф. Сабурова в 1504 г. передан кн. Юрию Дмитровскому (ДДГ. № 91. С. 370). По Ш, боярин с 1464/65 г., умер в 1484/85 г. В Государеве родословце о его боярстве не сообщается (Род. кн. Ч. 1. С. 240).

Семен Пешек Федорович Сабуров, брат Василия Федоровича, известен как боярин княгини Марьи (в Ростове). Когда образовался Вологодский удел (после 1462 г.), она отпустила Семена Пешка к своему сыну Андрею Васильевичу. В походе к Устюгу 1468 г. он упоминался как воевода кн. Андрея (шел «с вологъжаны»). Князь Андрей посылал его с Вологды на Кокшенгу и в 1471 г. В 1477 г. во время похода на Новгород летописец (по старой памяти, что ли?) называл Семена Пешка боярином княгини Марии (Марфы). Сведения о его боярстве при великокняжеском дворе не подтверждаются. [1056] ПСРЛ. Т. 6. С. 207; Т. 24. С. 191; Т. 28. С. 119, 144; РК. С. 18; Р. С. 22. По Ш, боярин с 1477/78 г., умер в 1483/84 г. В Государеве родословце о его боярстве не сообщается (Род. кн. Ч. 1. С. 240).

Его дети (Константин, Дмитрий, Федор Муса и Данила Чурка) около 1485/86 и в 1496/97 гг. составляли раздельные записи на свои владения. [1057] АСЭИ. Т. 3. № 231, 232. Сохранились и деловые детей Д. С. Пешкова Семена и Никифора 1517/18 и около 1518/19 гг. (Там же. № 233, 234).

Федор Семенович в 1516/17 г. описывал Тверь, а в разрядах упоминался под 1512 г. [1058] АРГ 1505—1526 гг. № 138; РК. С. 53. По Ш, Федор Муса окольничим стал в 1515/16 г., а умер в 1518/19 г. В Государеве родословце о его думных чинах не сообщается (Род. кн. Ч. 1. С. 244).

Константин еще до 1496 г. держал в кормлении половину Зубцова, а Дмитрий Пешков описывал Зубцов и Опоки в конце 1491 г. В 1495 г. он был отпущен в Литву с княгиней Еленой Ивановной в качестве ее дворецкого. [1059] АСЭИ. Т. 3. № 181; ПСРЛ. Т. 12. С. 232; Р. С. 40—42.

Братья Семен Пешек и Константин Сверчок около 1468—1472 гг. послушествовали в данной кн. Д. Д. Холмского. [1060] АСЭИ. Т. 1. № 379 («Костянтин Федоровичь Сабуров»).

Племянник их Федор Иванович Пильем купил у своих дядьев Василия и Семена землю в Ростове около 1474—1484 гг. Вместе с братом Семеном Вислоухом он разделил купленную землю и составил запись, доложенную боярину княгини Марьи, и разъезжую. Семен Вислоух в конце XV в. был испомещен в Новгородской земле. [1061] Там же. № 444—446; НПК. Т. 4. Стб. 460. Его мать дала половину варницы в Троицу в 1485 г. (АСЭИ. Т. 1. № 515). Тимофей Семенович Вислоухов в 1523 г. под Опочкой был воеводой правой руки (Р. С. 188). Дочь Тимофея Семеновича была замужем за кн. Семеном Пронским (Род. кн. Ч. 1. С. 241).

Интервал:

Закладка: