Александр Зимин - Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в.

- Название:Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1988

- Город:Москва

- ISBN:5-02-009407-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Зимин - Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в. краткое содержание

Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

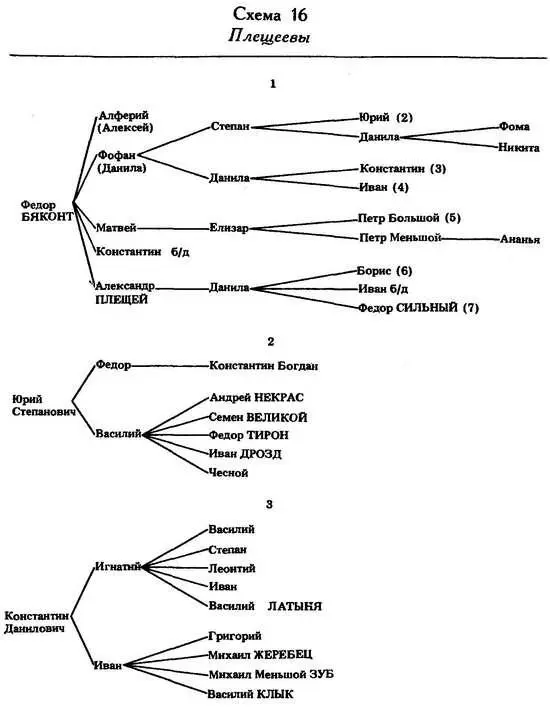

Правнук Александра Плещея Михаил Борисович активно способствовал победе Василия II в 1447 г. Тем самым он обеспечил себе прочные позиции при великокняжеском дворе. В одном местническом деле (до 1485 г.) М. Б. Плещеев упоминался как «старый боярин». [1077] ПСРЛ. Т. 28. С. 109; Р. С. 85—86. По Ш. М. Б. Плещеев в 1462 г. стал боярином, а умер в 1467/68 г. В Государеве родословце о его боярстве не упоминается (Род. кн. Ч. 1. С. 299).

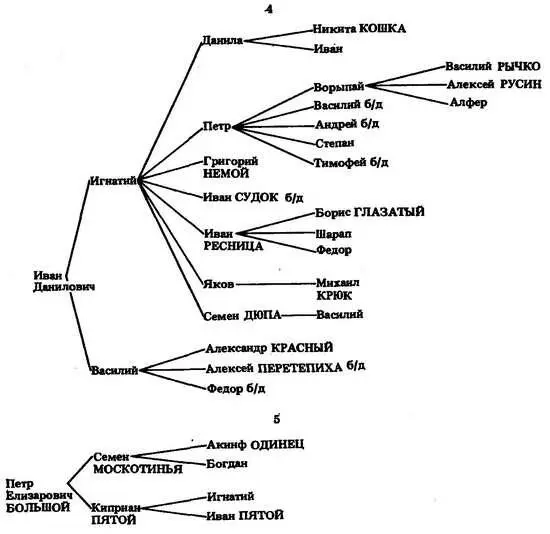

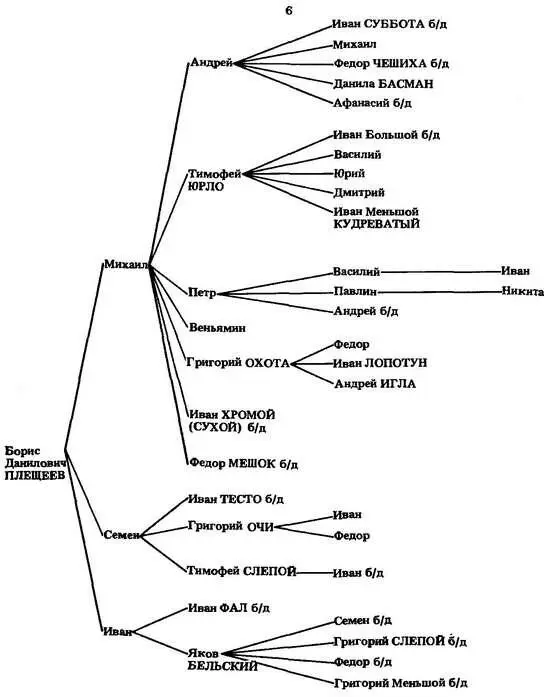

У него было семеро сыновей — Андрей, Тимофей (Юрло), Петр, Веньямин, Григорий Охота, Иван Хромой и Федор Мешок. [1078] О Плещеевых см. также: Веселовский. С. 247—257.

Сохранилась данная грамота Михаила Борисовича и его детей Андрея и Тимофея Троицкому монастырю (около 1446/47 г.). Уже в монашестве Михаил (Мисаил) дал свою переславскую землицу в тот же монастырь (около 1467—1474 гг.). [1079] АСЭИ. Т. 1. № 181. С. 370. М. Б. Плещеев владел землей и в Московском уезде (Веселовский. С. 253). По Переславлю служили еще в середине XVI в. внуки старшего сына Михаила Борисовича Андрея (Тысячная книга. С. 138).

Андрей Михайлович Плещеев еще в 1446 г. сообщил в Москву об освобождении татарами Василия II. Он был окольничим во время Новгородского похода 1475 г. Во время конфликта с братьями в 1479 г. Иван III посылал к ним своего «боярина» А. М. Плещеева. В 1480 г. он отправлялся с Софьей Палеолог на Белоозеро в связи с походом Ахмата. В 1482/83 г. ездил с братом Петром в Волохи, где сватал Елену Стефановну. Около начала 80-х годов XV в. Андрей Михайлович присутствовал на докладе у великого князя Ивана Ивановича (без упоминания о боярстве). В июле 1490 г. был на приеме имперского посла. В 1485 г. А. М. Плещеев упоминался среди бояр, которые оставались («по старости», очевидно) в Москве во время Тверского похода.

А. М. Плещеев был женат на дочери Якова Ивановича Казака (из рода Кошкиных). [1080] ПСРЛ. Т. 6. С. 222, 224—225, 234—235; Т. 12. С. 66; Т. 28. С. 128; РК. С. 17, 20; Р. С. 27; АСЭИ. Т. 1. №521; ПДС. Т. 1. Стб. 26; Род. кн. Ч. 2. С. 123. По Ш, окольничий с 1475/76 г., боярин с 1479/80 г., умер в 1490/91 г. В Государеве родословце упомянут как боярин (Род. кн. Ч. 1. С. 299). О Плещеевых см.: Alef. Р. 100, 114, 118.

Сохранилось завещание А. М. Плещеева (до 19 августа 1491 г.). [1081] АСЭИ. Т. 1. № 562. Землевладение А. М. и П. М. Плещеевых изучено Ю. Г. Алексеевым (Алексеев Ю. Г. Аграрная и социальная история Северо-Восточной Руси XV—XVI вв. Переславский уезд. М.; Л., 1966. С. 60—65).

Тимофей (Юрло) Михайлович Плещеев упоминается среди послухов в купчей 1455—1457 гг. и данных 1455—1466 гг. (на земли Бежецкого и Дмитровского уездов). [1082] АСЭИ. Т. 1. № 258, 274, 275. Ср. в данной около 1446/47 г. (Там же. № 181). Еще до июня 1476 г. он заложил серебряную чару Семену Наквасе (Там же. Т. 2. № 474).

В 1469 г. участвовал в походе к Казани. Разбитый татарами еще на Волге, у Усть-Камы, он попал в плен. Сведения родословцев о его окольничестве подтверждаются помещением его в Хронографическом списке 1498 г. среди окольничих. [1083] ПСРЛ. Т. 12. С. 121, 123; Род. кн. Ч. 1. С. 299; Шмидт. С. 272. По Ш, окольничий с 1484/85 г., умер в 1495/96 г.

Так как его младший брат Петр уже в 1487 г. известен как окольничий, можно думать, что Юрло получил свой чин ранее этого. В 1495 г. в разрядах упоминаются дети Юрла Иван и Василий. [1084] РК. С. 26. Иван Юрлов упомянут в духовной А. И. Шадрина 1525 г. (АРГ 1505—1526 гг. № 251. С. 254). У Ивана Меньшого Кудреватого Юрлова кн. Дмитрий Углицкий купил одно село до 1521 г. (ДДГ. № 99. С. 414). О нем см. также: ПКМГ. Ч. 1, отд. 2. С. 411.

В дальнейшем Иван Большой бежал в Литву и в 1516 г. получил от литовского великого князя грамоту. [1085] Любавский М. К. Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства. М., 1892. С. 859.

Василий в 1508 г. был воеводой князя Семена Калужского, а потом пострижен «в опале» в Кирилловом монастыре (возможно, в связи с побегом брата). [1086] Р. С. 98; Род. кн. Ч. 1. С. 300.

Его братья Юрий и Дмитрий еще ранее «убиты на Смолине», т. е. под Смоленском, в 1502 г. [1087] Род. кн. Ч. 1. С. 300; ПСРЛ. Т. 8. С. 242.

Третий из Михайловичей, Петр, еще в октябре 1478 г. посылался Иваном III с поручением в Вятку. В 1482 г. он ездил с братом Андреем в Валахию. Осенью 1487 г. в чине окольничего П. М. Плещеев вел переговоры с литовскими представителями.

До августа 1491 г. он упоминался как один из душеприказчиков в завещании своего брата. В сентябре 1490—феврале 1495 г. Петр Михайлович находился на новгородском наместничестве. В конце 1495—начале 1496 г. в качестве окольничего он ездил в свите Ивана III в Новгород. В июне 1497 г. П. М. Плещеев посылался во главе передового полка в Нарву. Помещен он в списке думных чинов в Хронографе (1498 г.). В августе 1499 г. он наместничал в Козельске. В походе 1500 г. к Путивлю П. М. Плещеев возглавлял сторожевой полк. Весной 1501 г. отпущен с поручением в Тверь. В 1503 г. возглавлял посольство, отправленное в Литву. В июне 1504 г. Петр Михайлович выиграл местническое дело у П. Г. Заболоцкого. Владения П. М. Плещеева (около 1504 г.) находились на московско-дмитровском рубеже. По данным родословцев, был дмитровским и московским боярином. [1088] РК. С. 20, 24, 28, 30, 31 (назван среди окольничих); Р. С. 81—86 (упомянут среди окольничих); ПСРЛ. Т. 6. С. 234—235; Сб. РИО. Т. 35. С. 1, 4, 282, 287, 412—439 (будучи окольничим, назван среди «бояр» как дворецкий К. Г. Заболоцкий и сокольничий М. С. Кляпик Еропкин — см.: Там же. С. 433); АСЭИ. Т. 1. №562; Шмидт. С. 272; ГАР. С. 77 (ящик 178), 393; ДДГ. №95. С. 382; Род. кн. Ч. 1. С. 299; РИИР. Вып. 2. С. 125. Как новгородский наместник упомянут в сентябре 1490 г., январе 1491 г., марте, мае, июле 1493 г., марте, апреле, ноябре 1494 г., январе, феврале 1495 г. (Сб. РИО. Т. 35. С. 85; АСЭИ. Т. 3. № 420, 424, 426, 428, 429, 431—433; РИБ. Т. 15. № 65; Сборник Хилкова. № 106. С. 374). По Ш, окольничий с 1494/95 г., умер в 1503/04 г. О П. М. Плещееве см.; Веселовский. С. 255; Alef. Р. 100, 119, 121—122.

Насколько это сведение точно, неясно. Во всяком случае, еще в июле 1504 г. был окольничим. Но он мог, конечно, после этого перейти в Дмитровский удел, где и получить боярство. В 1510 г. Петр Михайлович составил завещание и через несколько лет (около 1517—1518 гг.) умер. [1089] АРГ 1505—1526 гг. № 59. Сделал крупные вклады в Троицкий монастырь; в 1508 г. — 50 руб., в сентябре 1516 г. — 250 руб. и в январе 1517 г. — более 77 руб., 20 золотых и 5 серебряных ковшей (Веселовский. С. 255; Николаева. № 58. С. 69; № 59. С. 70).

Мачехой его была Марья. Его сын Василий продал в 1517/18 г. в Троицкий монастырь с. Нахабино. В 1495 г. он сопровождал княгиню Елену в Литву. Упоминался В. П. Плещеев и во время поездки Ивана III в Новгород в конце того же года. [1090] АРГ 1505—1526 гг. № 152, 153; Сб. РИО. Т. 35. С. 164; РК. С. 25.

Интервал:

Закладка: