Александр Зимин - Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в.

- Название:Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1988

- Город:Москва

- ISBN:5-02-009407-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Зимин - Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в. краткое содержание

Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Владения Плещеевых находились в Верейском, Дмитровском, Звенигородском, Московском, Переславском и Тверском уездах. [1110] Подробнее см.: Веселовский. Землевладение. С. 82—84; Подмосковье: Памятные места в истории русской культуры XIV—XIX вв. М., 1962. С. 533—534; АСЭИ. Т. 2. С. 569; ПКМГ. Ч. I, отд. 2. С. 260, 262.

Плещеевы во второй половине XV—первой трети XVI в. переживали и подъемы, и падения. Боярином еще при Василии Темном был Михаил Борисович, доживший до конца 60-х—начала 70-х годов. Его старший сын, Андрей, называется окольничим в 1475 г., т. е., очевидно, вскоре после смерти Михаила Борисовича. Уже в 1479 г. он стал боярином (умер в 1491 г.). Его брат Юрло, вероятно, спустя немного времени после перехода Михаила в бояре занял его место среди окольничих, а третий брат, Петр, получил это звание в 1487 г. (умер около 1517—1518 гг.).

Связь Плещеевых с Дмитровским уделом задержала дальнейшее продвижение их в Думу. Так, видный деятель того времени М. А. Плещеев, которого постигла опала в 1523 г., даже после выхода из нее (1530 г.) думного чина не получил.

Глава вторая. Боярские роды конца XIV—начала XV в.

Медленный, но неуклонный подъем экономики в Московском княжестве, успехи в объединительной политике князей, громовые раскаты Куликовской битвы сделали Москву в конце XIV—начале XV в. центром притяжения для многих служилых людей из других земель, решивших поискать счастья и чинов при дворе великих князей московских.

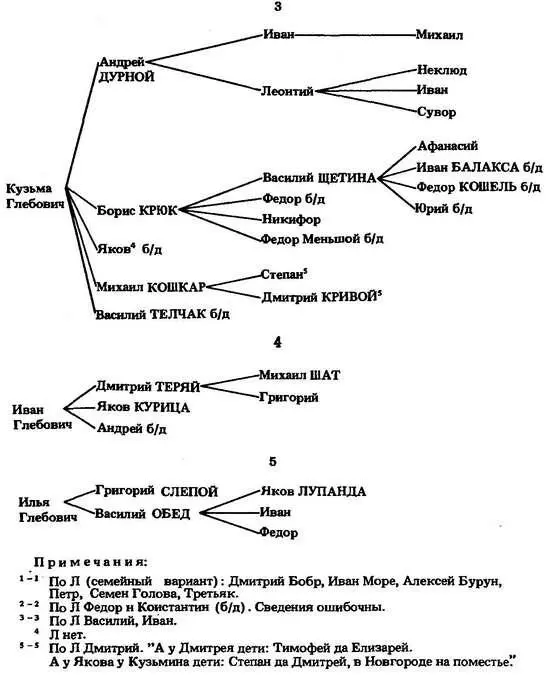

Среди тех, кому удалось проникнуть в Боярскую думу сквозь толщу старомосковских родов, были потомки смоленских княжат, Морозовы и на некоторое время потомки выходца из Орды Серкиза. В Москве оказались также Добрынские и Сорокоумовы, возводившие свой род к легендарному касожскому богатырю Редеде (Редеге), которого в 1022 г. «зарезал» кн. Мстислав Владимирович.

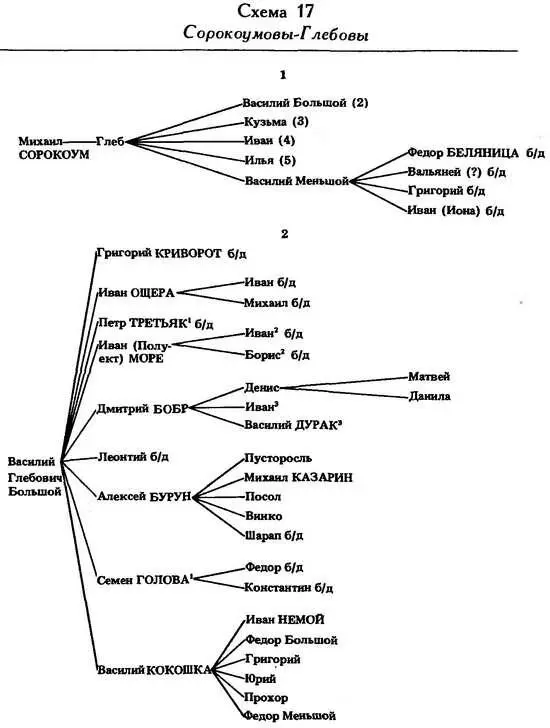

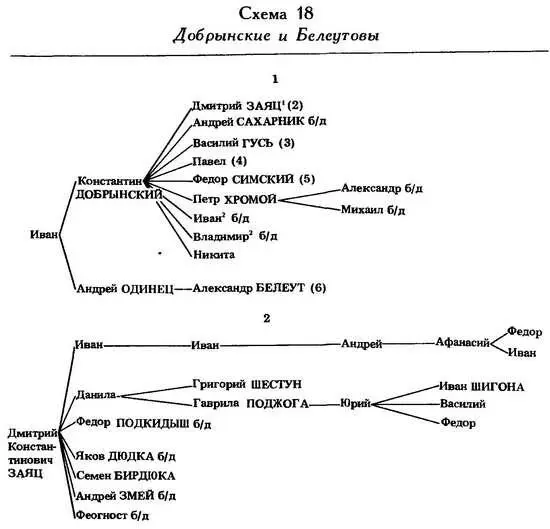

Из старинного рода Редеги, очевидно, уже в XIV столетии выделилось несколько семей, в том числе Сорокоумовы-Глебовы и Симские-Добрынские. [1111] По одному из родословий конца XVII в., Михаил Сорокоум и дед Константина Добрынского были двоюродными братьями (Веселовский. С. 288). По одной версии Летописной редакции родословных книг, в Москву прибыли два внука Редеги. Они были крещены, и от Ивана Череменка пошли Сорокоумовы, а от Андрея Троншея — Добрынские (РИИР. Вып. 2. С. 68—69).

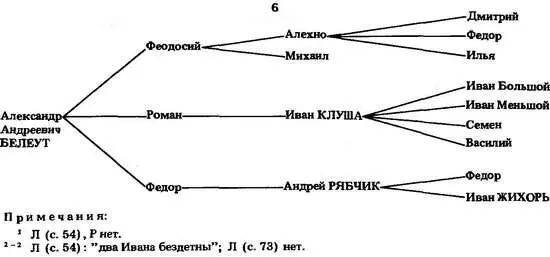

К концу этого века они появляются при великокняжеском дворе (схемы 17, 18).

У Василия Глебовича (внука Михаила Сорокоума) было девять сыновей (случай довольно редкий): бездетный Григорий Криворот, Иван Ощера, бездетный Петр Третьяк, Иван (Полуект) Море, Дмитрий Бобр, бездетный Леонтий, Алексей Бурун, Семен Голова и Василий Кокошка.

По семейным преданиям, старший из них, Григорий Криворот, служил при Василии Темном дворецким («боярин, а был дворетцкой на Москве по свою смерть без перемены» [1112] РИИР. Вып. 2. С. 69.

). Это как будто подтверждается последующей дворцовой службой родичей Криворота. В 1442/43 г. его «застрелили (т. е. ранили. — А. 3.) в челюсть», [1113] ПСРЛ. Т. 28. С. 107, 108.

что и послужило основанием для его прозвища. После этого, наверно, он оставил ратные дела, занявшись дворцовой службой. С. Б. Веселовский считает именно Криворота наместником в Бежецке около 1455—1462 гг. Трудность состоит в том, что в это время при дворе было два Григория Васильевича — Заболоцкий и Криворот, и к кому из них относятся упоминания о «Григории Васильевиче», сказать сложно. Возможно, именно Криворот около 1462—1464 гг. присутствовал среди бояр на докладе одного судного дела великому князю. Вероятно, ему же были в те же годы доложены два земельных акта. [1114] АСЭИ. Т. 1. № 262; Т. 2. №385, 385-а; АФЗХ. Ч. 1. № 103. С. 99; Веселовский. С. 325.

Иван Васильевич Ощера уже в 1446 г. решительно выступил на стороне Василия Темного в его борьбе с Дмитрием Шемякой. Около 1461 г. или, скорее, около 1471 г. он был одним из душеприказчиков кн. Юрия Васильевича Дмитровского. Служба Ощеры дмитровскому князю подтверждается и присутствием его в качестве боярина кн. Юрия около 1471 г. на разборе одного поземельного дела. В 70—90-е годы (скорее всего, до 1472 г.) он наместничал в Дмитрове. После смерти кн. Юрия (1472 г.) И. В. Ощера перешел на великокняжескую службу. В 70—80-е годы XV в. за ним в кормлении была Коломна, а позднее — четыре года Руса. В октябре 1475 г. и октябре 1479 г. он ездил в чине окольничего в Новгород. В летописном рассказе о стоянии на Угре 1480 г. И. В. Ощера назван боярином среди дурных советников великого князя. [1115] ПСРЛ. Т. 28. С. 107, 108; Т. 6. С. 230; ДДГ. № 68. С. 224; АСЭИ. Т. 2. № 387. С. 390; Т. 3. № 412; РИИР. Вып. 2. С. 69; РК. С. 17, 19.

Между 1479 и 1485 гг. присутствовал среди «бояр» на докладе у Ивана III. [1116] АФЗХ. Ч. 1. № 125. С. 117 («Иван Васильевич»). Возможно, тот же «Иван Васильевич» около 1474—1475 гг. судил поземельную тяжбу (АСЭИ. Т. 1. № 430. С. 318.). По Ш, боярин с 1462 г., умер в 1485/86 г. См. также: Alef. Р. 99, 118; Веселовский. С. 325—327.

27 февраля 1486 г. брал землю в пожизненное держание у митрополита. После Юрия Захарьича (т. е. после 1489 г.) наместничал в Новгороде (примерно до 1492 г.). Всего в Русе и Новгороде он находился в течение восьми лет. Вскоре после этого (во всяком случае, до марта 1493 г.) Ощера умер. Его владения располагались в Дмитровском и Московском уездах. [1117] АФЗХ. Ч. 1. № 33; РИИР. Вып. 2. С. 69; АСЭИ. Т. 3. С. 483. П. № 7. Голубцов, Назаров. С. 84. (№ 7); Веселовский. С. 327.

Два сына Ощеры — Иван и Михаил, которые, по родословцу, были стольниками, в свите княгини Елены ездили в 1495 г. в Литву. Относительно Ивана Ощерина эти сведения подтверждаются. [1118] Р. С. 40; Сб. РИО. Т. 35. С. 163.

Сын Ивана Ощеры, И. И. Ощерин, упоминается со своей матерью как вкладчик земли «по душе» своего отца в Московском уезде 25 марта 1493 г. В 1495 г. он ездил среди детей боярских в Новгород. Участвовал в приемах литовских послов в 1493, 1494 и 1503 гг. В июне 1496 г. Иван Иванович был послан с миссией к Стефану Волошскому. После поездки получил титул калужского и старицкого дворецкого и в течение пяти лет исполнял его обязанности. [1119] Голубцов, Назаров. С. 84 (№ 7); РК. С. 25; Сб. РИО. Т. 35. С. 108, 146—147, 221, 223, 376; Т. 41. С. 240, 304; ИЛ. С. 133; РИИР. Вып. 2. С. 70.

Однако в связи с созданием Калужского удела (конец 1503 г.) дворец этот прекратил свое существование.

Интервал:

Закладка: