Александр Зимин - Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в.

- Название:Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1988

- Город:Москва

- ISBN:5-02-009407-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Зимин - Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в. краткое содержание

Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Не менее важна роль Шигоны во внутриполитических делах. Еще в 1517 г. он вел расследование по обвинению в измене Василия Шемячича. Около 1520 г. по поручению Василия III говорил с его братом Дмитрием Ивановичем о «недозволенных речах», которые тот произносил по адресу великого князя. Около 1511—1521 гг. именно И. Ю. Шигоне Поджогину для Василия III передавал царевич Петр сведения о своем здоровье. Его посланец должен был «молвити Шигоне, чтобы и о том государя доложил: к митрополиту ли наперед велит итить о здоровье спросити или ко князю Дмитрею Ивановичю?» В 1523/24 г. И. Ю. Шигона Поджогин вместе с М. Ю. Захарьиным разбирал дело о попытке бежать за рубеж муромских детей боярских. В 1524 г. Шигона передавал распоряжение великого князя воеводам, отправленным в Казанский поход. В сентябре того же года он вел ответственнейшие переговоры с турецким представителем греком Скиндером. [1153] АИ. Т. 1. № 124, 291; Акты Юшкова. № 88. С. 74; Зимин. Из истории центрального и местного управления в первой половине XVI в. // Ист. архив. 1960. №3. С. 148; РК. С. 70; Дунаев. Максим Грек. С. 79.

Шигоне передавал около 1525—1526 гг. свою челобитную кн. И. М. Воротынский. [1154] См. помету: «Дал Шигоня от Воротынского с человеком с Ноздрею» (Назаров В. Д. Тайна челобитной Ивана Воротынского // Вопр. истории. 1969. № 1. С. 211).

В конце 1525 г. именно Шигона добился согласия от Соломонии Сабуровой на пострижение ее в монахини, не брезгая такими средствами, как избиение бичом. [1155] Герберштейн. С. 38.

В лице Шигоны Малюта Скуратов имел своего такого же предшественника при дворе Василия III, как Симеон Бекбулатович — царевича Петра. Так же как Малюта, Шигона на ратном поприще не отличался.

То ли общее возмущение эпизодом с Соломонией, то ли чрезмерное властолюбие Шигоны привело к тому, что вскоре после 1525/26 г. его постигла опала и он исчез со страниц источников. Только после рождения наследника престола Ивана в августе 1530 г. Шигона вместе с другими опальными получает свободу. В 1531/32 г. Шигона наряду с другими видными придворными выступает в качестве душеприказчика великокняжеского протопопа Василия. В марте 1532 г. он присутствовал на приеме литовских послов. К этому времени Шигона, очевидно, и получил чин тверского дворецкого, который он и носил, во всяком случае, до марта 1539 г., когда ему докладывались правые грамоты Клинского уезда. Шигона вел переговоры с литовскими послами в декабре 1533 г., феврале—мае 1536 г. и в январе 1537 г. После смерти Василия III вел в 1533/34 г. переговоры со шведами. До 17 июля 1535 г. он выступал одним из душеприказчиков кн. М. В. Горбатого. С его именем связывается создание Успенского монастыря в родовом владении Поджогиных с. Иванищи (в 21 версте к северо-востоку от Старицы). Умер Шигона до 15 июня 1542 г. [1156] ПСРЛ. Т. 28. С. 161; ГБЛ. Ф. 303 (АТСЛ). № 281. Л. 3; Кн. 538. Л. 75—75 об.; Сб. РИО. Т. 35. С. 850; Т. 59. С. 2, 17—18, 31, 65, 70; Зимин. О составе. С. 192; Описи Царского архива. С. 119; Владимирский сборник. М., 1857. С. 130; Зверинский В. В. Материалы для историко-топографического исследования православных монастырей в Российской империи. СПб., 1892. Т. 2. № 1314. С. 387—388; АФЗХ. Ч. 2. № 169.

Он был близок к иосифлянам. [1157] См. послание к Шигоне хутынского игумена, а впоследствии новгородского архиепископа Феодосия 1533 г. (АИ. Т. 1. № 294). У него «изгибла» одна из книг Волоколамского монастыря (Георгиевский В. Т. Фрески Ферапонтова монастыря. СПб., 1911. Прил. С. 16).

На его дочери был женат окольничий Петр Иванович Головин. [1158] К(азанский) П. Село Новоспасское. М., 1847. С. 116—117.

Во время предсмертной болезни Василия III Шигона присутствует среди наиболее доверенных лиц великого князя. Именно с ним и дьяком Меньшим Путятиным московский государь и составлял свое завещание, а также «мыслил», кого пустить к себе в «думу», т. е. для обсуждения вопроса о судьбах государства. С. М. Каштанов считает даже, что в это время «Шигона был, кажется, самым приближенным к великому князю лицом». Шигона в источниках называется дворецким тверским и волоцким. Следовательно, после ликвидации Волоцкого удела (1513 г.) Волоколамск стал управляться в Тверском дворе. Как тверской дворецкий Шигона принимал участие в разборе поземельных споров. [1159] ПСРЛ. Т. 6. С. 268; Т. 13. С. 409; Каштанов. История. С. 282; ПКМГ. Ч. I, отд. 2. С. 231.

По данным некоторых родословцев, у Константина Ивановича Добрынского был брат Андрей Одинец. [1160] РИИР. Вып. 2. С. 74.

От него вели свое происхождение Белеутовы, Олехновы (Алехновы), Рябчиковы и др. Их родословие тщательно изучено Веселовским, что делает излишним возвращаться к этой теме. [1161] Веселовский. С. 292—302.

В изучаемое время все они никаких крупных должностей при дворе не занимали. Это в значительной степени объясняется тем, что Белеутовы и их родичи своими владельческими отношениями были связаны с удельным Дмитровом. [1162] Тысячная книга. С. 131.

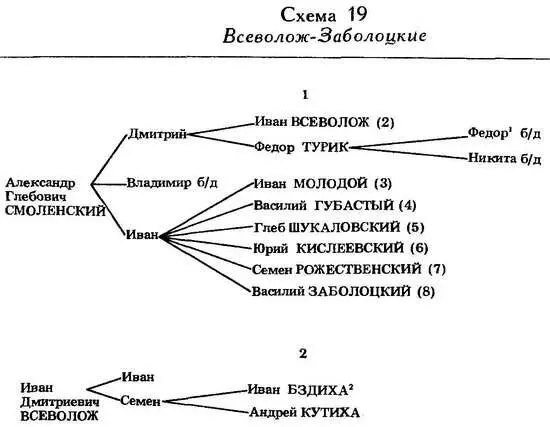

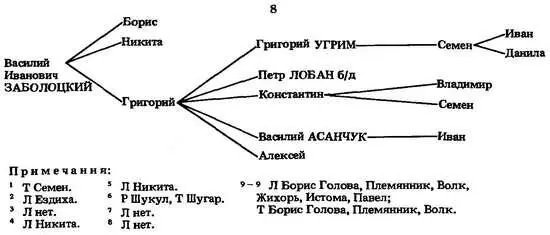

В составе московской знати было несколько служилых фамилий, ведших свое происхождение от смоленских и фоминских князей. Все они уже давно при переходе на московскую службу (в XIV в.) лишились княжеского титула, что не помешало некоторым из них занять видное место при великокняжеском дворе. Среди них в первую очередь надо назвать Всеволож-Заболоцких, служивших московским князьям уже в конце XIV в. (схема 19).

У князя Александра Глебовича Смоленского [1163] По С. Б. Веселовскому, речь должна идти об Александре Глебовиче, находившемся в 1341 г. на княжении во Пскове (Веселовский. С. 332).

было трое сыновей — Дмитрий, Владимир и Иван. Первые двое участвовали еще в Куликовской битве 1380 г. Старшая ветвь Всеволожских шла от Дмитрия Александровича. У Дмитрия было двое сыновей — Иван и Федор Турик. [1164] Дочь Федора Турика была замужем за кн. Василием Ивановичем Оболенским (Род. кн. Ч. 2. С. 44). Сыновья Турика умерли бездетными.

Иван Дмитриевич Всеволожский принадлежал к числу крупнейших политических деятелей, но неосторожно связал свою судьбу с кн. Юрием Дмитриевичем Галицким. С 1433 г. он был «поиман» («и с детьми»), ослеплен, [1165] ПСРЛ. Т. 23. С. 148; Т. 15. Стб. 490.

а владения его (в Бежецке) конфискованы.

Интервал:

Закладка: