Коллектив авторов - Западная Белоруссия и Западная Украина в 1939-1941 гг.: люди, события, документы

- Название:Западная Белоруссия и Западная Украина в 1939-1941 гг.: люди, события, документы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алетейя

- Год:2011

- Город:СПб

- ISBN:978-5-91419-549-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Западная Белоруссия и Западная Украина в 1939-1941 гг.: люди, события, документы краткое содержание

Западная Белоруссия и Западная Украина в 1939-1941 гг.: люди, события, документы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Очень примечателен сточки зрения географии распространения плаката творение под названием «Вместе мы победим!» (рис. 12). С одной стороны, его легко сравнить с плакатом В. С. Иванова «Подать руку помощи братским народам Западной Украины и Западной Белоруссии — наша священная обязанность!» (см. рис. 4). Те же четыре персонажа — крестьянская семья и солдат в полной боевой амуниции с автоматом в руках. Но на этом сравнение можно закончить, и дело не только в разной военной форме, в которую одеты солдаты на обоих плакатах. Предлагается совершенно иная эстетика — в ней реализован фашистский политический телесный канон. Композиция плаката такова, что главными героями являются двое мужчин — солдат и крестьянин, застывшие в статичных, «мужественных» позах. Интересно художественное решение именно образа полуобнаженного украинского крестьянина. Живописцы и скульпторы нацистской эпохи часто изображали обнаженную натуру, лишенную каких-либо недостатков. Согласно принципам нацистской эстетики, нагота выражает не только мускульную силу, но также силу духа и воли. В нацистском искусстве эксплуатировался идеалистический, героико-романтический образ «истинного арийца». В данном случае внимание сконцентрировано на идеальной наготе крестьянина На самом деле, если бы не надпись на украинском языке, то национальную принадлежность изображенного семейства определить было бы достаточно трудно. О костюме женщины сказать почти ничего невозможно, а украинец-крестьянин выглядит братом-близнецом солдата-арийца. Метаморфоза превращения «недочеловека» в «такого, как мы» отвечала агитационной стратегии. В данном случае она должна была подвигнуть население оккупированных территорий к сотрудничеству, вдохновить его на работу на оккупационный режим. Относительно положительный образ врага эксплуатировался и с целью набрать людей для принудительных работ в Германии. В таких случаях «imago противника менялось: из скелетообразных и истощенных образов «недочеловека» получились, в соответствии с функциональными потребностями пропаганды, упитанные гордые крестьяне, энергичные рабочие, хорошо одетые дамы из высшего общества. Но могли ли украинские крестьяне, которым адресован плакат, узнать себя в изображенных на нем персонажах?

Плакат «Солдаты Гитлера — друзья народа» (рис. 13) стоит в том же ряду. Жизнерадостный, пышущий здоровьем немецкий солдат держит на руках изможденную украинскую девочку. В маленькой ручке ребенок держит только что полученный от немца кусок черного хлеба. Этих двоих окружили еще несколько голодных украинских детей, ожидающие своего куска.

К. Вашик, основываясь на ряде подобных примеров противоречивого характера немецких плакатов, приходит к выводу, что их «близость… к реальному опыту и соответствующие средства сближения, по всей вероятности, не имели особого значения».

Гораздо удачней с точки зрения установления общего языка с целевой аудиторией выглядит плакат «Помните! Немецкий солдат погиб и за Украину» (рис. 14). Судя по стилистике, его автором является украинец. В данном случае заявлена тема, не проявившаяся в мажорном советском агитационном плакате 1939–1940 гг. Это тема скорби и долга. Девушка в национальной одежде идете цветами к могилам, в которых похоронены немецкие солдаты. Над двумя могилами растут две березы. Деревья будто плачут над убитыми. Правило соблюдено — образ в плакате эмоционален. Нет страсти, но есть печаль. В этих могилах вполне могли лежать и украинские националисты, сотрудничавшие с Вермахтом. На украинской земле такой плакат должен был найти «целевую аудиторию».

Рис. 13. «Солдаты Гитлера — друзья народа»

Рис. 14. «Помните! Немецкий солдат погиб и за Украину»

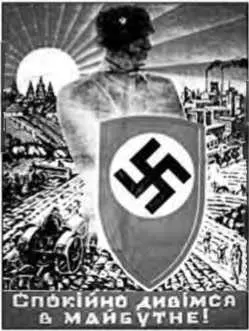

Рис. 15. «Спокойно смотрим в будущее»

Плакат «Спокойно смотрим в будущее» (рис. 15) — пример идентичности некоторых художественных приемов пропаганды Советского Союза и Германии. Перед зрителем развернута картина ударного созидательного труда на полях и на заводах. Цвет в черно-белую графику плаката вносят красные солнечные лучи, выступающие здесь таким же фоном, как на предыдущем — красное знамя. Еще один цветовой акцент — красный щит со свастикой, который держит в руках немецкий солдат. Солдат со щитом стоит на первом плане, как будто выступая стражем мирного труда за его спиной. С другой стороны, идеологическая нагрузка совершенно иная. В контексте советской вербальной и печатной пропаганды созидательный труд рабочих и крестьян был направлен на процветание всего «великого советского народа», в контексте национал-социалистской — на процветание «великой Германии». В национал-социалистских плакатах и листовках отчетливо звучал мотив долга перед «избавителями»: «Работая в Германии, ты защищаешь свое отечество! Иди в Германию!», «Украинцы! Включайтесь в европейский фронт обороны против большевизма!» и т. д.

В условиях режима, являвшегося оккупационным, воспринимавшимся большинством местного населения чужеродным, немецкая пропаганда сделала просчет в принципиальных установках. Приблизительно такие же ошибки совершила советская пропаганда вскоре после «освободительного похода» в Польшу.

Не получив требуемых территориальных уступок от официального финского правительства, СССР 30 ноября 1939 г. начнет войну с Финляндией. В сентябре 1939 г., когда советские войска вошли в Польшу, в глазах восточнославянского населения они выступили как сила, альтернативная войскам фашистской Германии. Теперь ситуация оказалась иной. Советская пропаганда, однако, попыталась использовать приемы идеологической войны, оправдавшие себя в предыдущий раз.

На первом этапе войны лозунг «Мы идем в Финляндию не как завоеватели, а как друзья и освободители финского народа от гнета помещиков и капиталистов» [493]должен был сыграть все ту же роль благовидного предлога для начала военных действий. В этом контексте «ненавистное народу плутократическое правительство» [494]«не подходило» на роль его законного представителя, поэтому 2 декабря 1939 г. в городе Териоки было сформировано Народное правительство Финляндской Демократической Республики под руководством коммуниста Отто Вилле Куусинена. Подписав с правительством Куусинена Договор о взаимопомощи и дружбе, советское руководство от казалось от каких-либо контактов с хельсинским правительством. Более того, 4 декабря состоялась встреча В. М. Молотова со шведским послом Винтером, который «сообщил о желании так называемого «финляндского правительства» приступить к новым переговорам о соглашении с Советским Союзом». Далее с нашей стороны последовали доводы, как две капли воды похожие на те, что приводились во время польского похода: «Тов. Молотов объяснил г. Винтеру, что Советское правительство не признает так наз. «финляндского правительства», уже покинувшего г. Хельсинки и направившегося в неизвестном направлении, и потому ни о каких переговорах с этим «правительством» не может теперь стоять вопрос». В советской пропаганде место «реакционных правителей Польши» автоматически заняли «реакционные правители Финляндии», которым, с точки зрения руководителей СССР, была «обеспечена… участь беков и мосьцицких» [495], как писал корреспондент «Правды», напоминая читателям о бегстве польского правительства в Румынию.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: