В. Пономарев - Тайны фальшивых денег — вчера, сегодня, завтра

- Название:Тайны фальшивых денег — вчера, сегодня, завтра

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:БАО

- Год:2005

- Город:Донецк

- ISBN:966-338-150-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Пономарев - Тайны фальшивых денег — вчера, сегодня, завтра краткое содержание

Книга в увлекательной форме рассказывает об истории подделки денег начиная с античности и до нашего временя, описывает наиболее интересные случаи фальсификации денежных знаков, самые яркие аферы знаменитых фальшивомонетчиков.

Издание рассчитано на широкую читательскую аудиторию.

Тайны фальшивых денег — вчера, сегодня, завтра - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

По другой версии, главное заключалось в том, что на монетах, выпускавшихся в Риме и в провинциях, наиболее часто изображалась Юнона. А слово «монета» является уменьшительным от «монны», поскольку изображение Юноны на монете было обычно небольшим.

С течением времени изображение менялось, а слово «монета» приобретало другой смысл.

В конце I века н. э. на монетах появляется женская фигура, ничего не имеющая общего с Юноной. Это — безымянная покровительница монетного дела. По кругу надпись «Монета Августа». Изображение трех нифм, которые символизируют три монетных металла, появилось век спустя.

Уже в речах великого оратора Цицерона (106—43 гг. до н. э.), мы встречаем слово «монета» как в значении «деньги», так и в значении «монетная фабрика», «монетный двор». В ряде стран слово «монета» стало синонимом слова «деньги». Так, в английском языке money (деньги), monetary (денежный, валютный).

Имеется но крайней мере три версии происхождения слова «монета». Первая — от латинского слова monito, monition — «предвещение, предупреждение», что ряд ученых истолковывает как извещение о платеже. Вторая — от латинского глагола manea, monul, monetum — «советовать». Третья — от древневавилонской денежной единицы… мины, которая позже именовалась «ман» или «ратль».

Данные версии — только гипотезы, однако последняя кажется исследователям наиболее привлекательной, особенно когда выясняется, что ратль на самом деле имеет экономическое отношение к рублю.

Византийский историк Свида (X в.) переход слова «советовать» к названию чеканных монет объяснял следующим образом. В III веке до н. э., во время войны с греческим царем Пирром в Риме ощущалась острая нехватка денег. Обратившись за советом к богине Юноне, римляне получили от жрецов ее храма обнадеживающей ответ: «Война начата справедливо, поэтому недостатка в средствах у вас не будет». Для римлян война закончилась превосходной победой, была захвачена богатейшая «справедливая» добыча. В благодарность за удачное пророчество римляне стали почитать Юнону-Монету, иначе Советчицу. Сенат издал декрет, чтобы все чеканные деньги-монеты чеканились в храме Юноны как советчицы и помощницы в денежных затруднительных ситуациях.

В Римской республике первыми металлическими деньгами, заменившими скот, были бесформенные куски грубой меди определенной величины и с определенным весом. Такие куски меди до 12 фунтов весом часто находят в погребениях. По свидетельству древнеримского историка Плиния (23–79 гг.), в середине VI века до и. э. царь Сервий Туллий придал кускам меди для удобства определенную форму, удлиненную или квадратную, и выбил на них изображения быка, овцы, слона и других животных. Эта так называемая AES Signatum («эссигнатум») — литая бронзовая монета с изображением принималась на вес. Ее можно считать самой ранней римской монетой.

По мере надобности медные слитки разбивались на куски, более мелкие (доли). Обязанность следить за чеканкой монет в то время возлагалась на трех избираемых ежегодно должностных лиц монетных триумвиров. Каждый из них следил за чеканкой монет из одного какого-нибудь металла: медь, серебро, золото и отвечал за их качество. Триумвиры имели право ставить на монете свое имя в сокращенном виде. Это помогает установить точное время выпуска монеты.

Первая римская монета — асс — не чеканилась, а отливалась из меди в храме Юноны-монеты. Римский литой асе выглядел неуклюжим, грубым. Он мог вызвать у других государств язвительное замечание о дикости римлян.

Чтобы поднять престиж государства и в равной степени для удобства торговли решили приодеть и принарядить монету по греческой моде. В 269 году до н. э. был выпущен знаменитый денарий («десятка»): за денарий давали 10 ассов. Позже за денарий давали 16 ассов, но за ним сохранилось прежнее название.

Эта серебряная монета в 4,55 грамма (при содержании серебра в 97–98 %) изготавливалась при помощи техники чеканки. Один мастер зажимал в щипцах раскаленный слиток металла, находившийся на наковальне — нижнем штемпеле монеты, а другой ударял молотком по стержню — верхнему штемпелю.

Монеты, изготовленные с помощью таких нехитрых приспособлений, и до сего времени восхищают тонкостью работы, изяществом изображений.

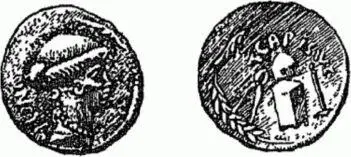

На лицевой стороне денария, вычеканенного в I столетии до н. э. римским правительственным чиновником Титом Каризием, изображена голова богини Монеты, созданной, как и все прочие «божественные» обитатели неба и земли, воображением людей. На оборотной стороне монеты мы видим принадлежности для изготовления денег: щипцы, молоток, наковаленку.

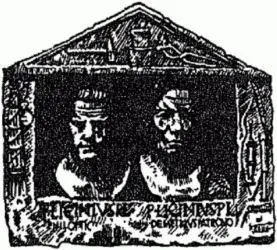

Воспроизведение технических приспособлений подобного типа украшает и один из мраморных рельефов, хранящихся в Британском музее. Данный рельеф интересен и тем, что на нем сохранились портреты монетных мастеров — греческих рабов Филоника и Деметрия, отпущенных на волю римским патрицием Публием Лицинием.

Рис. 12. Богиня Монета и принадлежности для изготовления денег.

Рис. 13. Мастера, чеканившие монеты. Рельеф.

Монетные мастера умело воплощали в металле свои замыслы. Например, крупная серебряная монета, выпущенная при римском императоре Галлиене (218 — весна 268 г.) Изображение на ее оборотной стороне выразительно передает могучую власть денег. Возле груд золота, серебра, меди величественно стоят богини Монеты (сразу три богини, сообразно металлам), и каждая держит весы и рог изобилия. Изящная композиция словно иллюстрирует загадку, которую предложил поэт Симфосий:

Были мы прежде землей, сокрыты в подземных темнотах.

Ныне же дал нам огонь другое имя и цену.

Мы — теперь не земля, но за нас ты и землю получишь.

Правда, сами мастера-денежники в основном были безземельными бедняками. К ним, своим рядовым подопечным, богиня Монета не очень-то была милостива. Когда, доведенные до отчаяния, монетарии подняли в 271 году в Риме восстание, императорская гвардия жестоко расправилась с ними.

Судьба самого денария в какой-то степени символична для истории Древнего Рима. И в наше время динар — валюта ряда арабских стран, а также Сербии — напоминает об этой древней монете. В других европейских странах он, превратившись в пфенниг, пережил средние века.

Ранние золотые монеты — ауреусы (лат. aureus — «золотой») Рим начала чеканить в 222–205 годах до н. э. Но только при Цезаре ауреус превратился в основную золотую монету.

В период второй Пунической войны (218–201 гг. до н. э.) при Каннах римские легионы были наголову разбиты Ганнибалом. В стране началась всеобщая мобилизация сил, средств и «похудание» монет. Сенат принял решение сократить на одну треть содержание металла в дидрахмах (квадригат, 6,98 г золота) и в весившем к этому моменту 81,9 г ассе. Такая чрезвычайная мера была направлена на то, чтобы максимально использовать монетный металл, который имелся в распоряжении казны. Сенат постановил, чтобы в аэрариум (государственное хранилище металлов, используемых для чеканки монет и других ценностей) было сдано все золото, серебро и медь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: