В. Пономарев - Тайны фальшивых денег — вчера, сегодня, завтра

- Название:Тайны фальшивых денег — вчера, сегодня, завтра

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:БАО

- Год:2005

- Город:Донецк

- ISBN:966-338-150-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Пономарев - Тайны фальшивых денег — вчера, сегодня, завтра краткое содержание

Книга в увлекательной форме рассказывает об истории подделки денег начиная с античности и до нашего временя, описывает наиболее интересные случаи фальсификации денежных знаков, самые яркие аферы знаменитых фальшивомонетчиков.

Издание рассчитано на широкую читательскую аудиторию.

Тайны фальшивых денег — вчера, сегодня, завтра - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Причиной введения «непереносимых» денег была не столько нехватка драгоценных металлов, сколько желание ликвидировать воровство и хищения. Так как монета тяжелая, то ее украсть трудно, но охранять проще (при принятии соответствующих мер, более простых, чем при «переносимых» деньгах). Любые знаки на монетах можно сохранять неизменными до того времени, пока сам владелец не изменит их или не позволит сделать это другому лицу.

На тяжелой железной монете Ликург не остановился и сделал попытку ввести абсолютно нетранспортабельную «монету» — надежно вкопанные каменные столбы.

Несмотря на принятие разнообразных мер по борьбе с подделками, многие эллины были охвачены желанием делать деньги из ничего — заниматься фальшивомонетничеством.

Не обошла эта волна быстрого обогащения даже Диогена, который, как все помнят, ходил по улице днем с фонарем и искал человека.

Знаменитый греческий философ самоограничения Диоген Синопский (412–323 гг. до н. э.) жил в винной бочке и, если верить легенде, выбросил даже ковш, когда увидел мальчика, пившего воду с ладони. Поговаривали, что в молодости сей знаменитый мудрец, был фальшивомонетчиком. В этом нет ничего удивительного. Отец Диогена, ростовщик и меняла в Синопе — портовом городе на южном побережье Черного моря, был разоблачен как фальшивомонетчик и окончил свои дни в тюрьме. Молодой Диоген длительное время уклонялся от продолжения семейного дела и даже просил совета у богов. В дельфийском храме Аполлона он прочел высеченные на каменной стене слова изречения: «Лучше подделывать монету, чем истину». Фактически было дано позволение богов, и Диоген занялся потомственным ремеслом, начал изготовлять «наполненные» монеты. Правда, это вроде бы легкое дело он не смог освоить и поневоле обратил свои взоры на философию. Там легче, нежели изготовлять «легкие» монеты.

Рис. 7. Великий философ Диоген Синопский испытал горькую судьбу фальшивомонетчика.

«Легкие» монеты изготавливались путем «наполнения», то есть покрытия ядра монет из менее ценного или недрагоценного металла слоем золота или серебра. «Наполненные» монеты были найдены уже среди монет Коринфа середины VI в. до н. э. Это первые монеты с двусторонней чеканкой. Фальшивая монета — коринфский статер — имела вес 7,58 грамма, хотя настоящей серебряный коринфский статер обычно весил 8,7 грамма.

Геродот (434–425 гг. до н. э.), «отец истории», пишет о Поликрате (правителе Самоса в 539–522 гг. до н. э.), что последний чеканил монеты из свинца и покрывал их позолотой. Подобным «золотом» он расплачивался с лакедемонянами, окружившими Самос, и таким образом снял осаду.

Успешный опыт правящего коллеги переняли другие греческие властители. В 400 году до н. э. Дионисий Сиракузский повелел поставить на все монеты штемпель, снижавший их стоимость наполовину. Из должника своих подданных хитроумный тиран моментально сделался их кредитором. Относительно небольшим опытом выпуска «дол пенных» монет обладали мастера чеканки Афин после окончания Пелопоннесской войны (431–404 гг. до н. э.), которая довела экономику Афин до полного упадка, «Отец комедии» Аристофан оставил после себя остроумные стихотворные зарисовки тогдашних событий. Аристофан указывает на схожесть судьбы Афин и ее достойных граждан с судьбой «старой, полнозвучной монеты», которую подменяют «плохие медные, неблагозвучные» деньги.

Выпускавшиеся тогда тетрадрахмы — серебряные монеты достоинством в 4 драхмы — были весом от 14 до 17 граммов. «Наполненные» тетрадрахмы изготавливались настолько неуклюже, что тонкий слой серебра часто изнашивался, и тогда медная «начинка» становилась слишком заметной.

Каким нее образом изготавливались «наполненные» монеты?

В качестве заготовок использовали медь требуемого веса в форме шара. Заготовка тщательно обрабатывалась со всех сторон. Потом она очень плотно облекалась тонким слоем серебра и в сосуде подогревалась до температуры плавления серебра (960 °C). Поскольку точка плавления меди ненамного выше (1083 °C), верхний слой меди также размягчался и составлял с серебряной фольгой своего рода сплав, сохранявшийся и при последующей чеканке. Такой же принцип использовался и при «наполнении» золотых монет.

Прибыль, которую присваивал себе фальшивомонетчик, была внушительной. Даже опытный меняла не мог иногда отличить подлинную монету от фальшивой. В «сердцевину» изделия можно было заглянуть, только разломав монету. И все же нашелся человек, который смог, так сказать, заглянуть в середину драгоценного изделия. Это был древнегреческий ученый Архимед (287–212 гг. до н. э.), который изобрел объемно-весовой метод определения плотности вещества.

Всем известно, что почтенный человек даже выскочил нагишом из ванны с криком: «Эврика!», когда понял, что сделал необычайное открытие.

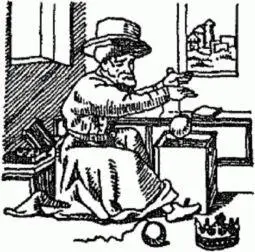

Как мы помним, задачей Архимеда было установить, из чего сделана корона сиракузского царя Пиерона, не фальшивая ли она.

На одном коромысле равноплечных весов Архимед нанес деления и укрепил гирьку, которая могла перемещаться. Поместив на чашу весов корону, он уравновесил ее золотом. Потом погрузил обе чаши в воду. Архимед исходил из того, что разные металлы при равенстве их веса должны занимать неодинаковые объемы, а выталкивающая сила воды равна весу вытесненной жидкости. Поэтому равновесие нарушается, если на чашах лежат разные металлы одинакового веса. Для восстановления равновесия требовалось передвинуть гирьку на коромысле. Произведя его градуирование для всех известных тогда металлов и сплавов, Архимед установил, что царская корона несомненно поддельная: в ней больше серебра, нежели золота.

Существует версия, что именно из-за своего открытия и погиб Архимед. При осаде Сиракуз римские военачальники достаточно натерпелись от различных военных новинок ученого. Естественно, что вояки желали заполучить в свои руки такого талантливого конструктора боевых машин.

Рис. 8. Архимед производит опыт с короной. Рисунок из первого издания сочинений Витрувия, 1511 год.

Иного мнения были фискальные чиновники римских войск, занимавшиеся оценкой награбленных сокровищ. Благодаря несовершенным методам оценки драгоценных украшений, золотых и серебряных монет они могли совершать разнообразные спекуляции. Вот им и не нужен был Архимед и его относительно точный метод оценки драгоценной продукции.

Скорее всего, кто-то из команды римских оценщиков и прикончил Архимеда.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: