Анатолий Тарас - Предыстория беларусов с древнейших времен до XIІI века.

- Название:Предыстория беларусов с древнейших времен до XIІI века.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Тарас - Предыстория беларусов с древнейших времен до XIІI века. краткое содержание

Авторы статей делятся на две группы. Одни являются приверженцами традиционной теории, согласно которой предками беларусов были славяне. Сторонники другой концепции доказывают, что наши предки — балтские племена, принявшие в средние века славянскую грамматику и христианское вероучение. В этой связи рассмотрена проблема происхождения беларуского языка.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Предыстория беларусов с древнейших времен до XIІI века. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

ГЛАВА 7.

Беларусы в геногеографии

Восточной Европы

Генофонд современных популяций, кроме биологических, формировали исторические обстоятельства. Каждый ген, будучи изменчивым в своей частоте, воплощает на географической карте также результат эволюционных изменений. Но гены передаются из поколения в поколение не сами по себе, а в составе комплексных геномов предков. Так формируется генофонд каждого этноса. Поэтому принято картографировать как его главные компоненты, так и генетические расстояния в границах конкретной популяции.

Собранный материал по множеству антропогенетических маркеров был впервые нами проанализирован и опубликован. Затем, по просьбе московских коллег, наш банк данных по Беларуси и смежным территориям был передан в лабораторию генетики человека Института общей генетики имени Н. И. Вавилова для дальнейшей совместной работы над антропологической проблемой этнической истории восточных славян.

Генетические расстояния позволили достаточно объективно характеризовать геногеографию беларусов, а также украинцев и русских. Выявленные особенности свидетельствуют не только о наличии субстратов у этих этногенофондов, но и о миграционных потоках в пределах изученных территорий. Карты помогают наглядно представить пространственные взаимоотношения генофондов между собой и с окружающей средой. Карты, помимо географии, способны иллюстрировать и историческую информацию. Это связано с фактами перемещения множества независимых генов вместе с их носителями. Тем самым определяется географический вектор исторического процесса.

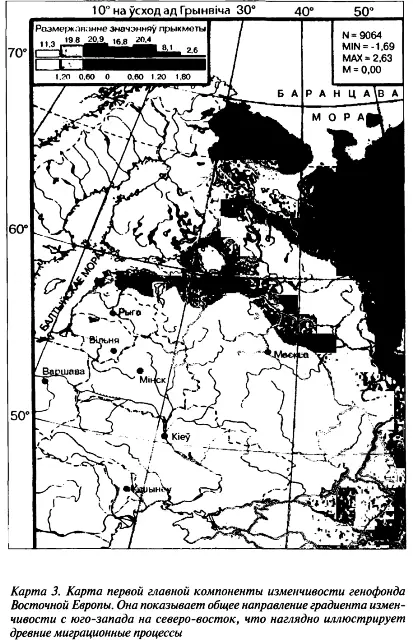

Фактические компоненты на картах ранжированы по величине, а их векторы на территории Беларуси имеют направление чаще с юга на север, чем с запада на восток (в отличие от России). Так, география первой главной компоненты изменчивости генофонда восточной Европы отражает основные изменения по оси «юго-запад — северо-восток». Это, на наш взгляд, полностью соответствует течениям исторических миграций на территориях соответствующих этносов или «розы ветров истории» (Рычков Ю. Г., 1982).

Граница, проходящая через Беларусь, скорее всего фиксирует пограничье южных и северных европеоидов. Тем более что согласно этой обобщенной характеристике популяции беларуского и украинского Полесья целиком подобны, а популяции Придвинья и Понемонья находятся в одном генетическом пространстве с популяциями смежных территорий России и Летувы (карта 3).

Отдельные участки изолинии имеют вогнуто-выпуклые формы, что указывает географические направления взаимного исторического давления генофондов соседних этносов. Структура генетического рельефа беларуских популяций, имея преимущественно меридиональное направление, подтверждает взаимодействие юго-западного европейского генофонда с северным финно-угорским. Такая картина вполне соответствует классическому взгляду на состав современного восточноевропейского населения (Алексеева Т. И., 1973).

Ю. Г. Рычков с коллегами объясняет этот факт геногеографическим отражением истории проникновения европейских генов в генофонд народов Восточной Европы (Рычков Ю. Г. и др., 1999). Мы же считаем, что на нашей территории славяне смешались с автохтонными балтами и таким порядком сформировался прагенофонд современного беларуского этноса.

Анализ географии первой главной компоненты изменчивости восточноевропейского генофонда свидетельствует о фактическом отсутствии монголоидной компоненты в беларуском этносе и его ближайшем пограничье.

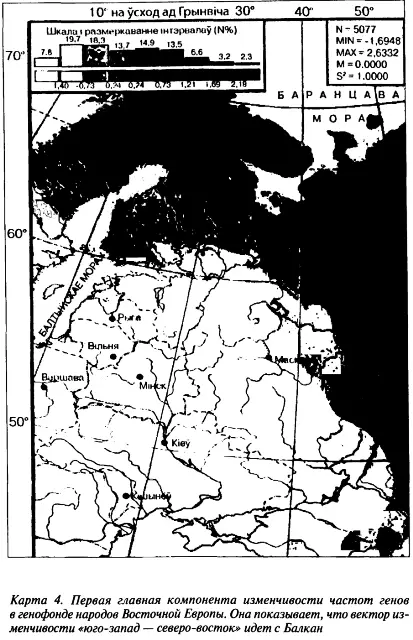

Географическое направление генетических импульсов прослежено на карте детализированной структуры главной компоненты. Удельный вес последней менее значим в общей дисперсии генных частот. Возможная связь с балканским генофондом от времен неолита или ранней бронзы проявляется у южных беларусов и северных украинцев. Такие связи в границах карпатско-днепровского генофонда подтверждаются наличием множества микроядер с клинальной структурой юго-западного восточноевропейского минимума (карта 4).

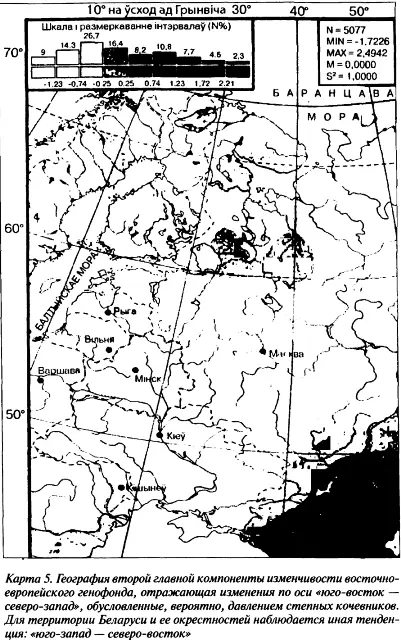

Действительно, распространение земледелия в Восточной Европе можно связать с колонизацией восточноевропейской равнины историческими славянами (Седов В. В. 1982). Однако надо искать и другие пути исторического формирования восточноевропейского генофонда. На карте второй компоненты очевидно отсутствует влияние на северный беларуский генофонд племен андроновской культуры. Одновременно мы напоминаем о наличии черт южных европеоидов в беларуском Полесье, что подтверждается также археологическими и палеоантропологическими материалами (карта 5). Однако требуется дальнейшее детальное изучение геногеографии всего беларуского этноса и соседних ему, с использованием методов молекулярной генетики и этногеномики.

Таким образом, Беларусь лежит на пути одного из двух крупнейших миграционных течений древней Европы. На территории Западной Европы сформировалось направление изменчивости с юго-востока на северо-запад. А в географии восточноевропейского генофонда иной вектор — с юго-запада на северо-восток.

Труды В. Сафронова и Б. Рыбакова позволили московским антропологам во главе с Ю. Г. Рычковым выявить «генетический след древних индоевропейцев эпохи неолита и бронзы» и распознать генетические следы миграций в Восточной Европе. В свою очередь, исторические миграции должны были соотноситься с ландшафтными и биосферными особенностями природной среды лесостепного пояса Восточной Европы. География беларуского генофонда полностью отвечает динамике субконтинентального вектора общей антропогенетической изменчивости.

Вторая главная компонента генофонда беларуского этноса на общем фоне восточноевропейской изменчивости подчеркивает в первую очередь «особую роль Балканского узла в истории Европы» (Рычков Ю. Г. и др., 1999). На карте нет свидетельств в пользу «тысячелетнего влияния» степных кочевников на генофонд беларусов. Этот факт подтверждает исторические свидетельства о том, что Беларусь не знала монголо-татарского господства. В результате наш генофонд остается в границах одного из полюсов восточноевропейской изменчивости — волынско-днепровского, который почти совпадает с палеоэтнографической территорией ямочно-гребенчатого сообщества вообще, шнуровой керамики в частности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: