Анатолий Тарас - Предыстория беларусов с древнейших времен до XIІI века.

- Название:Предыстория беларусов с древнейших времен до XIІI века.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Тарас - Предыстория беларусов с древнейших времен до XIІI века. краткое содержание

Авторы статей делятся на две группы. Одни являются приверженцами традиционной теории, согласно которой предками беларусов были славяне. Сторонники другой концепции доказывают, что наши предки — балтские племена, принявшие в средние века славянскую грамматику и христианское вероучение. В этой связи рассмотрена проблема происхождения беларуского языка.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Предыстория беларусов с древнейших времен до XIІI века. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Карты первой и второй главных компонент, впервые опубликованные в коллективной монографии «Восточные славяне» (1999), великолепно согласуются с известными гипотезами:

1) о синтетической преемственности разных исторических эпох от палеолита, неолита и бронзы до позднего средневековья;

2) о том, что Карпатско-Днепровский регион Восточной Европы играл существенную роль во взаимодействии древних народов и культур не только в направлении Европа — Азия, но и в направлении Степь — Лес.

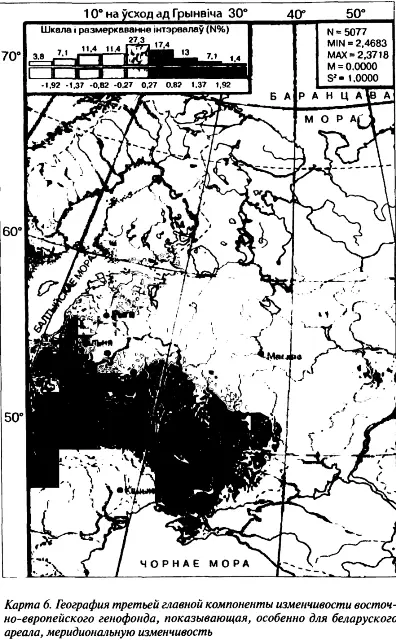

География третьей главной компоненты не противоречит двум предыдущим (карта 6).

Снова подтверждается роль юго-западного региона Восточной Европы в развитии генофонда этносов восточных славян. Но, на наш взгляд, это влияние менее всего затронуло северные популяции беларусов, где преобладает северный вектор.

В 1960–1980-е годы беларуские антропологи развернули широкое экспедиционное изучение коренных беларусов как носителей не только местного физического типа и генофонда, но и так называемой этнографической культуры и этнической памяти. На основе собранных материалов (полевых фотозарисовок, журнальных заметок и аудиозаписей) началось издание монографий о материальной культуре, многотомников устно-поэтического и музыкального фольклора. [98] См.: Беларускае народнае жыллё, 1973; Очерки по антропологии Белоруссии, 1976; Беларускае народнае адзенне, 1975; Антропология белорусского Полесья, 1978; Беларуская вусна-паэтычная творчасць, 1979; Календарно-песенная культура Белоруссии, 1985; Беларуская фалькларыстыка, 1989; и другие.

Во всех этих работах авторы пользовались географическими картами распространения тех или иных явлений в границах отдельных регионов.

Беларуские антропологи использовали метод изолиний для иллюстрации наличия и распространения среди современого населения различных признаков, генов или обобщенных расстояний. Благодаря методам математической статистики, созданные карты позволили определить географию распространения антропофизических типов и концентраций отдельных генов среди сельского населения — главного носителя предкового генофонда — с переходом на смежные территории. [99] См.: Очерки по антропологии Белоруссии, 1976; Антропология Белорусского Полесья, 1978; Биологическое и социальное в формировании антропологических особенностей, 1981; Наследственные и социально-гигиенические факторы долголетия, 1986; и другие работы.

К концу XX века, особенно в связи с развитием компьютеризации, значительно расширились возможности как обработки, так и географического отображения результатов научных исследований. Новые геногеографические технологии значительно обогатили современную антропологическую науку. Вместо значковых символов исследователи стали пользоваться так называемыми изоген-линиями, с помощью которых локальные популяции, близкие по частоте фенотипов и генов, объединяются между собой. Научно-методологические предложения В. В. Бунака оказались в этом смысле чрезвычайно плодотоворными. Сегодня геногеография изучает факторы микроэволюции в локальных популяциях, проблемы экологии человека и демографии, а также другие.

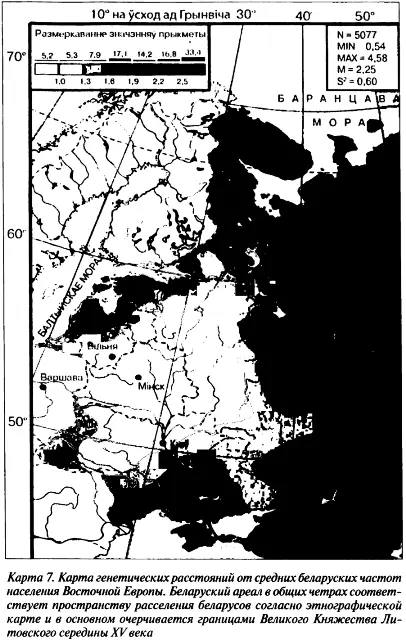

Однако продолжим анализ исторической изменчивости восточноевропейского генофонда применительно к беларускому этносу (карта 7).

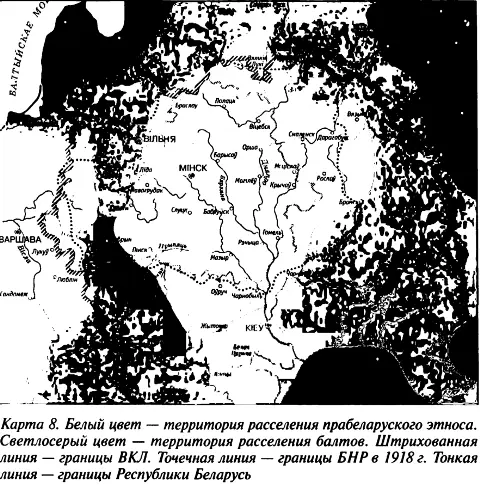

Ареал беларуского генофонда по этой карте в общих чертах соответствует пространству расселения беларусов в исторической ретроспективе (карта 8).

Из этого материала следует также дополнительный аргумент в пользу буферной роли полесского субэтноса в качестве равнодействующей противоположным влияниям на его генофонд с юга и севера. Иначе говоря, геногеография уточняет антропогенетическое своеобразие Полесья.

Обращаем внмание на пространственную структуру генофонда беларусов, которая по всем трем рассмотренным элементам также не противоречит общей восточноевропейской исторической структуре. Учитывая наш достаточно весомый вклад в генетический банк данных, приводим анализ опубликованного материала. [100] Генофонд и геногеография народонаселения. Том 1. М., 2000, с. 347–351.

Формирование современного генофонда беларуского этноса принципиально не отличается от аналогичных процессов для других этносов Восточной Европы. Однако экологические условия лесной зоны по сравнению со степной всегда были другими, так как способствовали дополнительной изолированности локальных популяций. Поэтому влияние миграций на генодемографическую ситуацию в течение исторического времени не очень значимое, тогда как на геногеографическую специфику — довольно существенное. В результате география генофонда беларусов в наибольшей мере сохранила древнее направление изменчивости с юго-запада на северо-восток. Этот вектор в целом соответствует гораздо более экологически оптимальному градиенту — меридиональному.

Укажем другие факторы, которые могли влиять на географию генофонда. Это водораздел на территории Беларуси между бассейнами Балтийского и Черного морей, наличие древних путей «из варяг в греки», существование в Средние Века и в раннее Новое время Великого Княжества Литовского. С учетом всех этих обстоятельств, можно с высокой долей вероятности полагать, что градиент генетических изменений с юга на север сохранился как наследство от взаимных контактов ранних европеоидов — южных и северных — на уровне рас второго, а возможно и третьего порядка. На уровне рас первого порядка геногеография беларуской земли «пульсирует» рядом с генетическим ядром европейской расы.

Авторы раздела «Историческая геногеография Восточной Европы» в коллективной монографии, посвященной антропологии и этнической истории восточных славян, утверждают, что на картах разных компонент контуры юго-западного генетического ядра (в границах от правобережья Припяти на севере и от Закарпатья на западе) «как бы передают его географическую пульсацию в разные исторические эпохи». [101] Восточные славяне: Антропология и этническая история. М., 1999, с. 127.

Мы тоже привели немало доказательств того, что связь этого ядра с восточными славянами действительно существует. [102] Нам представляется некорректным закрепившееся в российской антропологии название этого ядра как «славянского». Данная традиция имеет в большей мере идеологическое, а не научное обоснование. — Прим. ред.

Но все же в основе беларуского генофонда присутствуют и дославянские балтские популяции, и доисторические палеопопуляции на севере вместе с индоиранскими на юге.

Интервал:

Закладка: