Анатолий Тарас - Предыстория беларусов с древнейших времен до XIІI века.

- Название:Предыстория беларусов с древнейших времен до XIІI века.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Тарас - Предыстория беларусов с древнейших времен до XIІI века. краткое содержание

Авторы статей делятся на две группы. Одни являются приверженцами традиционной теории, согласно которой предками беларусов были славяне. Сторонники другой концепции доказывают, что наши предки — балтские племена, принявшие в средние века славянскую грамматику и христианское вероучение. В этой связи рассмотрена проблема происхождения беларуского языка.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Предыстория беларусов с древнейших времен до XIІI века. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Таким образом, изучение каждой новой молекулярно-генетической системы при геногеографическом подходе к анализу популяционных данных (микроэволюционных процессов и истории формирования регионального населения) расширяет возможности современной антропогенетики. Именно геногеографическая интерпретация позволила В. В. Бунаку построить интерполяционные карты АВ0-распределения Центрально-Восточной Европы (Бунак В. В., 1969). Ю. Г. Рычков создал антрополого-генетическую школу (В. А. Шереметьева, В. В. Жукова, Е. В. Балановская, А. И. Микулич и другие), усилиями которой было начато издание многотомного фундаментального труда «Генофонд и геногеография народонаселения». [108] Первый том издан в 2000 году, второй — в 2003.

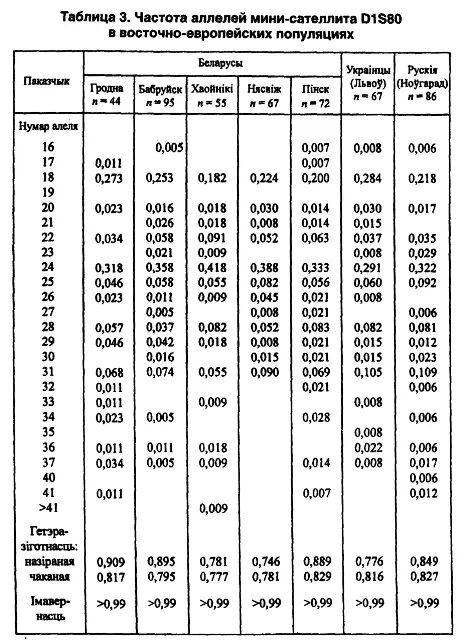

Приведенные в первых двух томах гипотезы и суждения нашли свое подтверждение еще по одной из исследованных нами микросателлитных систем ДНК — локусе D1S80. Мы снова обращаем внимание на геногеографические особенности распределения полученных характеристик. Например, по наличию самых редких генотипов и аллелей значительно выделяется западнополесская популяция, где их выявлено соответственно 16 и 4, тогда как в центральнобеларуской — 8 и 2, в придвинской — 4 и 0. Как видим, и эта система не противоречит нашей концепции антропогенетической изменчивости беларуского населения в направлении с юга на север или наоборот.

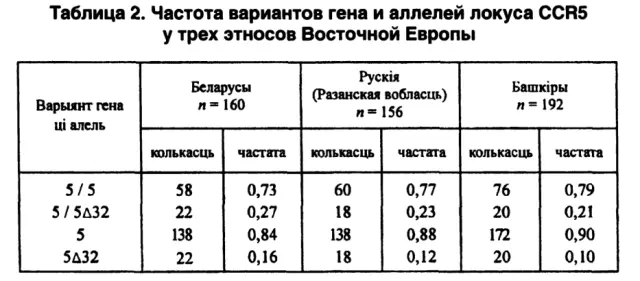

Подсчеты для всей макропопуляции беларуского этноса показали наличие бимодальности распределения аллелей преимущественно за счет 24-го и 18-го (0,39 ± 0,03 и 0,26 + 0,03), что дает 2/3 всего массива данных. Из 21 выявленного аллеля еще только 4 имеют 5–7-процентную величину (31-й, 22-й, 28-й и 25-й). Встречаемость каждого из остальных 15 менее одного процента (табл. 3).

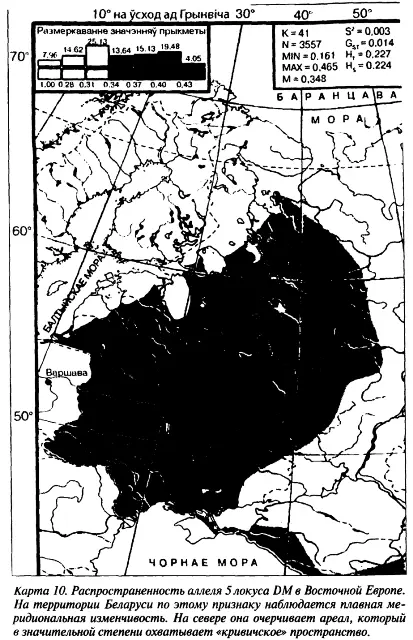

Однако на карте распространения 5-го аллеля локуса DM (карта 10) в восточнославянских популяциях выделяются 4 геногеографических региона с вектором северо-запад — юго-восток (Лимборская С. А. и др., 2002). Согласно данным указанной публикации, наблюдаемая и ожидаемая величины гетерозиготности беларуских популяций весьма близки друг другу, без отклонения от равновесия Харди-Вайнберга. И последнее замечание по данному локусу. Самые редкие аллели (17-й и 33-й) выявлены только у сельских (до 4-го колена и далее) беларусов и коренных немцев — у 0,7 и 0,5 процента соответственно. Все это косвенно свидетельствует о возможном воздействии стабилизационного отбора.

С целью решения задач этнической антропологии мы исследовали полиморфизм еще двух маркеров ДНК — SCA1 и CCR5. Из восточноевропейских этносов наряду с беларусами были обследованы башкиры и удмурты в первом случае, русские и башкиры — во втором. Изучались гетерозиготность и концентрации генотипов и аллелей. Наш этнос отличается от двух уральских максимальными частотами (10 % и более) гетерозиготных генотипов 22/27, 19/22, 19/28, а также 22/24, и гомозиготы 22/22 (в пределах 7–5 %). Гомозигота 19/19 у нас вообще не выявлена, тогда как среди представителей монголоидной расы она достигает 4 процентов. Для 13 аллелей локуса СА1 теоретически должен существовать 91 вариант генотипов. Но если среди волго-уральских популяций выявлена почти половина их, то в Беларуси — только четверть.

Популяции всех трех изучавшихся этносов по наиболее распространенным аллелям (19-й, 22-й, 27-й) статистически значительно различаются между собой. Показатель общей гетерозиготности наиболее возрастает от европеоидов (0,72) в сторону негроидов (0,86) (Лимборская С. А. и др., 2002).

Согласно результатам исследования по анализу генофонда маркера CCR5 среди беларуских, русских и башкирских популяций, его информационная значимость тоже достаточно высокая. Во всех изученных выборках распределение генотипов полностью соответствует закону Харди-Вайнберга (р<0,05). Концентрации всех генотипов и аллелей у беларусов и башкиров полярные, а у русских — промежуточные между ними. Здесь межэтнический вектор изменчивости имеет, согласно С. Лимборской, широтное направление. Аллельные варианты этого маркера по своим концентрациям существенно различаются в популяциях разных рас. Происходит это преимущественно за счет новых мутаций среди северных европейцев с последующим распространением на юг. Однако не исключена также связь с иммунитетом или с адаптационными возможностями как отдельных организмов, так и популяций в целом (Лимборская С. А. и др., 2002).

Более основательно исследована популяционно-генетическая особенность микросателлитного локуса DM гена миотанинпротеинкиназы (хромосома 19), являющегося причиной такого неврологического заболевания, как миотоническая дистрофия. На первый взгляд, нет существенных различий в распределении аллельных вариантов у разных территориальных групп беларусов по анализировавшимся выборкам (Попова С. Н., Микулич А. И. и др., 1999). Но только на первый взгляд. Локус DM в обычных условиях ведет себя нейтрально и поэтому становится пригодным для изучения популяций. Количество аллельных вариантов в разных популяциях беларусов неодинаково: от 9 до 12 из возможных 17.Что существенно — у беларусов выделены 4 аллельных повтора, пока еще не открытых в Европе: 19-й, 25-й, 27-й, 29-й. Однако такое явление не привело к отклонению равновесия Харди-Вайнберга (р< 0,89–0,99) и нет существенного различия (не более 2 %) между теоретической и наблюдаемой гетерозиготностью.

Выявленное бимодальное распределение повторов с пиками 5-го и 11–13-го аллелей фактически одинаковое как в беларуской популяции, так и в общеевропейской. Однако наличие у беларусов четырех перечисленных редких аллелей дополнительно свидетельствует об их древней автохтонности. К такому выводу мы пришли на основе подсчетов генетических расстояний между выборками с помощью пакета программ PopGene на базе алгоритма, предложенного М. Неем в 1978 году.

На соответствующей дендрограмме гродненская и хойникская популяции занимают полярные позиции, а Несвижская и бобруйская формируют промежуточный кластер. Почти меридиональный вектор изменчивости снова сохраняет свое географическое направление. Картографическая модель распределения в географическом пространстве 5-го аллеля как супермажорного (41 + 3) полностью подтверждает наш предыдущий аналитический прогноз 2002 года. Популяционные характеристики соседних этносов плавно перетекают от минимума у финскоязычных этносов к максимуму у московских русских и молдаван.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: