Анатолий Тарас - Предыстория беларусов с древнейших времен до XIІI века.

- Название:Предыстория беларусов с древнейших времен до XIІI века.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Тарас - Предыстория беларусов с древнейших времен до XIІI века. краткое содержание

Авторы статей делятся на две группы. Одни являются приверженцами традиционной теории, согласно которой предками беларусов были славяне. Сторонники другой концепции доказывают, что наши предки — балтские племена, принявшие в средние века славянскую грамматику и христианское вероучение. В этой связи рассмотрена проблема происхождения беларуского языка.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Предыстория беларусов с древнейших времен до XIІI века. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

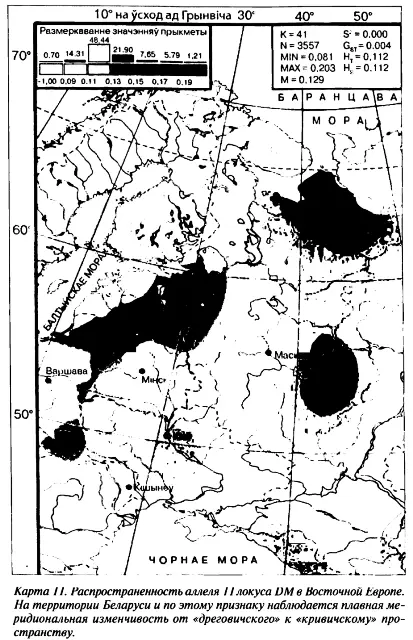

На геногеографической карте аллеля 11 локуса DM его минор [109] Мажор и минор — музыкальные термины, обозначающие подъем и упадок соответственно.

находится в центральной части Беларуского Полесья, а смежные концентрации объединяют южных беларусов с жителями Украинского Полесья и восточных беларусов с населением смежных регионов Российской Федерации (карта 11). Аллель 13 обладает противоположной частотной изменчивостью.

Согласно данным палеоантропологии, предки с этих территорий имели наибольшее число европеоидных признаков (Алексеев В. П., 1969). Археологи, в свою очередь, свидетельствуют о распространении здесь древностей зарубинецкой культуры (Третьяков П. Н., 1966; Седов В. В., 1982). Остается, правда, открытым вопрос: чьими предками могли быть носители зарубинецкой культуры — славян или балтов? Наш антропологический и популяционно-генетический материал свидетельствует в пользу тех и других.

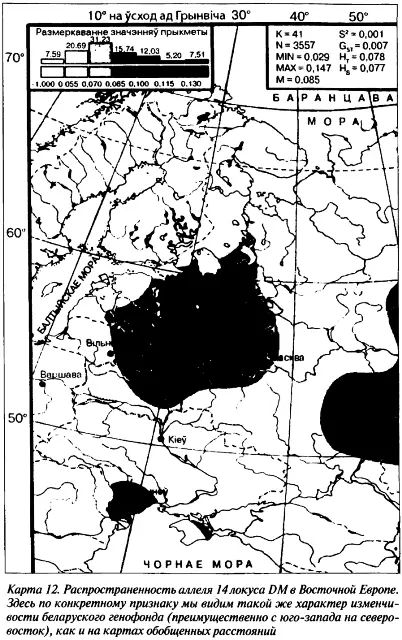

Распределение аллеля 14 и гетерозиготности по всему локусу DM на беларуской территории полностью соответствует ранее выделенному нами по антропогенетическим особенностям географическому направлению с юго-запада на северо-восток (карта 12). Наш суммарный анализ частот редких аллелей (от 20 и выше) показал, что их концентрация максимальна именно в беларуской популяции. Таким образом, этот пик, который до недавнего времени локализовали в Центральной Европе, переместился на территорию Беларуси. Этот факт еще раз демонстрирует необходимость и важность изучения антропологических и генетических признаков не только по их средним показателям, но и обязательно (как предлагает Ю. Г. Рычков) с учетом даже чрезвычайно редких признаков. То обстоятельство, что на частотный спектр аллелей локуса DM действительно влияют не только монголоидно-европеоидные соподчинения, но и естественный отбор (с последующим закреплением отдельных аллелей на конкретных территориях), достаточно аргументировано (Лимборская С. А. и др., 2002).

Наш предыдущий анализ полиморфизма триплетного повтора гена миотанинпротеинкиназы DM выявил 17 аллельных его вариантов с числом единиц от 5 до 29. Аллели с 6-м и 7-м повторами вообще не выявлены. Уровень гетерозиготности колеблется в разных популяциях от 71 до 81 процента, что статистически достоверно не отличает его от ожидаемого — 73–79 процентов (индекс фиксации — 0,002) и косвенно указывает на фактическую селекционную нейтральность нормального полиморфизма STG-повторов гена DM среди беларуских популяций.

Как видим, концентрации каждого из аллельных вариантов ДМ имеют свою особенность распространения среди коренных беларусов. Поэтому снова возникает потребность обращения к обобщенному массиву информации с помощью метода главных компонент частотных показателей посредством многомерного статистического анализа. Он помогает выявить общие закономерности изменчивости. Например, территория современной Беларуси находится в промежуточной зоне, где первая главная компонента определяет регион равновесия двух противоположных тенденций (Лимборская С. А. и др., 2002). В частности, северо-восточная и юго-западная провинции Беларуси имеют очевидную связь с соответствующими прилегающими территориями соседних стран.

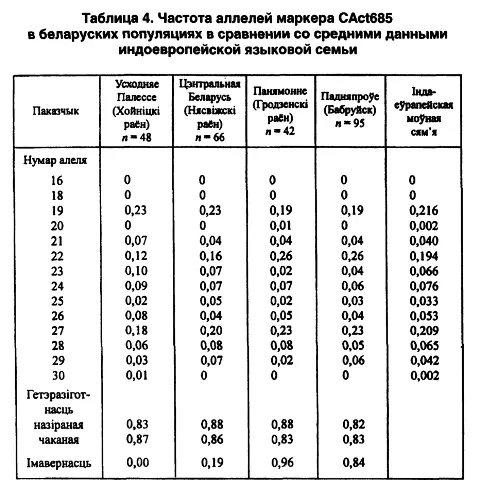

Беларуские популяции изучены еще по одному микросателлитному локусу Cact685. Генетический анализ пока завершен в 4 выборках общей численностью 241 персона. Всего выявлены 12 аллельных вариантов СА-повтора. 16-й и 17-й повторы не выявлены вообще, кстати, как и у других представителей всей индоевропейской лингвистической семьи. По частоте заметно выделяются на гистограмме 19-й, 22-й и 27-й аллели — в пределах трети от всех наличных. Самые минорные аллельные повторы (20-й и 30-й) выявлены, соответственно, в гродненской сельской группе на северо-западе Беларуси и хойникской — на юго-востоке. Равновесие Харди-Вайнберга нарушено только в последней популяции. Этот факт косвенно может свидетельствовать о наличии здесь стрессовой экологической ситуации.

В качестве критерия внутрипопуляционного разнообразия избраны показатели ожидаемой (0,83–0,87) и наблюдаемой (0,82–0,88) гетерозиготности, что позволяет считать этот маркер высокоинформативным в популяционных и этногенетических исследованиях. Беларуский этнос соответствует своей европейской характеристике по мажорным концентрациям 22-го и 27-го аллелей в сравнении с народами уральской и алтайской лингвистических семей (Лимборская С. А. и др., 2002). На территории Беларуси их присутствие одинаково возрастает в направлении с юга на север (таблица 4).

Однако 19-й аллель имеет противоположный вектор изменчивости. У минорных аллелей такая географическая зависимость не наблюдается (r = -0,59). По гетерозиготности локуса Cact685 регион ее минимальных показателей выявлен в Северной Беларуси.

Кроме проанализированных выше микросателлитных маркеров, у части беларуских популяций изучались и отдельные мини-сателлиты, в частности, высокоизменчивый локус АроВ 2-й хромосомы. Последний характеризуется значительным полиморфизмом и обладает своими собственными популяционными отличиями. Всего среди этносов Европы выявлены 26 его аллельных вариантов, в том числе у беларусов 19 (в соответствии с номенклатурой Ludwig). Таким образом, здесь отсутствуют 7 аллелей — 25-й, 33-й, 37-й, 39-й, 41-й, 47-й, 55-й. Самые распространенные — аллели с повторами 34 и 36. Уровень гетерозиготности снова высокий, он составляет от 73 до 84 процентов. Распределение частот генотипов во всех популяциях отвечает равновесию Харди-Вайнберга.

У русских тоже нет 7 аллелей, но только три из них те же, что отсутствуют и у беларусов: 41-й, 47-й, 55-й. Эти редкие аллели отсутствуют у всех трех восточнославянских этносов. Среди украинцев нет почти половины евразийских аллельных вариантов — 12 (25,27, 28, 31,33, 37, 39,41,45,47, 53, 55). Таким образом, если у беларусов вместе с русскими одинаково отсутствуют только три аллеля, то у беларусов вместе с украинцами — уже семь, или в 2,3 раза больше. Этот факт свидетельствует о большей общности исторической судьбы нашего народа с южным соседом, чем с восточным.

Итак, в Беларуси явная геногеография конкретного признака обнаружена в самом мажорном 36-м повторе аллелей: от 0,29 в Нарочанском крае, через 0,34 в Бобруйском регионе до 0,41 — в Гродненском. Почти такая же геногеография сохраняется в случае частот аллелей 30 и 48 (таблица 5).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: