Антон Любке - Техника и человек в 2000 году

- Название:Техника и человек в 2000 году

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Прибой

- Год:1929

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антон Любке - Техника и человек в 2000 году краткое содержание

Некоторым вопрос покажется праздным. Поклонники «здравого смысла» отбросят беспочвенные разговоры о будущем. Стоит ли фантазировать о 2000 годе? На колеснице истории можно незаметно проехать тысячелетия, не смущая мозги и сердца миллионов обитателей нашей планеты.

Но наука, подлинная наука, смело шагает вперед, пытается заглянуть в века, опрокидывает на каждом шагу «здравый смысл» практиков, прокладывает рельсы в будущее. Когда великий Коперник сделал знаменитое открытие, Лютер говорил: «Этот дурак хочет перевернуть все астрономическое искусство; но священное писание говорит нам, что Иисус Навин велел остановиться солнцу, а не земле». Немало найдется Лютеров во всем мире, которые так же отзываются о гениальных открытиях XX века, также убедительно аргументируют против новых открытий теоретической астрономии, физики и химии. Лютеры были и будут всегда, но побеждали в науке и жизни Коперники. Не прошлые и будущие апологеты священного писания, а великие научные завоевания движут человечество вперед.

Техника и человек в 2000 году - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Повышение эффективности энергии в нашей хозяйственной жизни еще в другом отношении связано с вопросом об использовании и переработке угля. В первую очередь необходимо исчерпывающее добывание угля уже в его месторождении, усовершенствование рудничных установок и применение наиболее рационального способа разработки залежей. Все эти задачи привлекли к себе внимание угольного хозяйства за последние годы. Здесь следует особенно подчеркнуть усовершенствования в области механизации добычи угля и улучшения использования пара и газа, как побочных продуктов рудников. Но наибольшую экономию дает обработка угля, газификация и добыча высоко ценных содержащихся в угле веществ, в особенности каменноугольной смолы. Если принять во внимание, что до войны ежегодно 50 млн т угля безвозвратно пропадало благодаря простому сжиганию на колосниковой решетке, то мы поймем, почему промышленные предприятия неотступно должны искать возможностей уменьшить эту громадную потерю, которая в переводе на деньги составляет 1,2 млрд золотых марок. Необходимо добиться того, чтобы вообще ни один центнер угля не перемещался с места на место. Все бесценные сокровища, даруемые нам землею, должны в будущем в самом их месторождении превращаться в газ, в электрическую энергию или в смолу. Наступит время, когда мы в Европе придем к этому, так как в настоящее время мы имеем все необходимые для этого предпосылки. Отныне уже уголь не должен идти к промышленности, но промышленность пойдет к углю, переработанный уголь пойдет к потребителю лишь в форме электричества, масла, газа или тепла по трубопроводу. Необходимо будет издать законы, предписывающие доставление угля потребителю лишь в переработанной форме.

До начала мировой войны научный исследователь еще не подошел вплотную к проблеме черного алмаза; это произошло лишь в последнее десятилетие. Девятнадцатый век был эпохой грубого сжигания угля на колосниковой решетке. Наши локомотивы вплоть до последних дней все еще являются такими же великими пожирателями угля, как и во времена Стивенсона [3] Джорж Стивенсон положил начало современного железнодорожного дела, построив в 1825 г. первый паровоз. Прим. перев .

, несмотря на их весьма сложное устройство. Огромная ценность черных сокровищ земли мало-помалу стала осознаваться современным поколением. Лишь страшная нужда военного времени научила нас понимать все значение угля во всех областях нашей жизни: в транспорте, в промышленности, в домашнем хозяйстве. Наконец приступили к исследованию неисчерпаемого царства угля и открыли, что в нем таится мир бесконечных возможностей.

Наука начала теперь все глубже проникать в загадку угля. Нетрудно, правда, указать немногие химические составные части угля, а именно: углерод, водород, кислород, азот и серу, наряду с некоторыми минеральными веществами. Гораздо больше пришлось ломать голову ученым над вопросом, как между собой связаны эти химические составные части, какова химическая структура угля. Именно в этой области царит еще мрак. Давно уже отбросили прежнее воззрение, согласно которому уголь состоит из элемента углерода, к которому лишь примешаны всевозможные вещества. Уже 50 лет тому назад швейцарский химик Бальцер установил, что в наших углях вообще не имеется свободного углерода, они скорее представляют собою сложные соединения различных веществ. Английский химик Уилер приступил к исследованию угля с микроскопом и разделил его субстанцию на 4 главные группы: фузаин, витраин, дюраин и клараин. Германская химия также присоединилась к этому подразделению, руководствуясь различными экспериментами, произведенными с газификацией, гидрогенизацией, коксованием при низкой температуре и т. д. Согласно этим исследованиям, в настоящее время в угле различаются 4 составные части: битумы, гуминовая кислота, гумусный или черноземный уголь и неорганические зольные составные части, которые соответствуют составным частям растений первобытного мира, как воск, смолы, лигнин, целлюлоза и т. д.

Битумы — составная часть угля, которая может быть получена из него в виде бензольного экстракта с помощью кипящего бензина. Все высокоценные угли, очень богатые газом и смолой, называются поэтому также битуминозными углями. Рурская область и Верхняя Силезия являются главными месторождениями этих углей. Гуминовая кислота — вещество, которое может быть получено из угля с помощью содового раствора или других щелоков. Гуминовая кислота находится преимущественно в углях более недавнего происхождения, в торфе и в более молодом буром угле. В дальнейшем процессе образования угля гуминовая кислота исчезает, превращаясь по отщеплении углекислоты и воды в черноземный уголь.

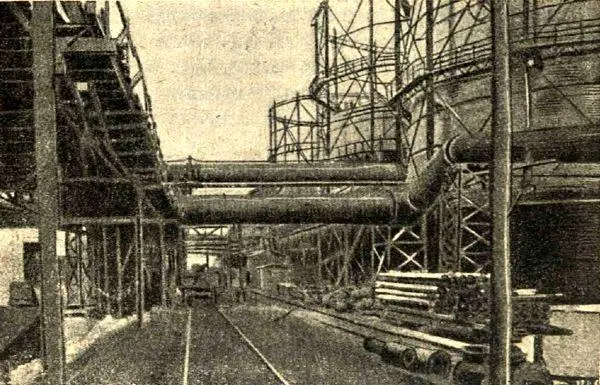

Рис. 4. Гигантские газометры Баденской анилиновой и содовой фабрики для производства азота.

Весьма важное значение в хозяйственной жизни, в особенности для оценки угля, имеют битумы, которые вместе с тем особенно широко эксплуатируются и изучаются, в то время как другие составные части угля исследованы до сих пор весьма мало. Из бурого угля Средней Германии получается до 15 % битумов, применяемых в промышленности в форме горного воска, для изготовления сапожного крема, валиков для фонографов, изоляционных материалов, мастики, свечей, мыла, парафина и т. д.

Гораздо большее значение имеет факт обнаружения битумов в каменном угле. Еще несколько десятков лет тому назад разработка угля в этом направлении не давала никаких результатов. Рамзай, например, получил при своих опытах едва 0,1 % битумов. Фишер и Глюнд, работая в Институте изучения угля в Мюльгейме, сумели с помощью различных методов повысить выход битума более чем в 60 раз и вместе с тем классифицировать уголь по его ценности в металлургическом производстве. Между прочим, они выяснили, что содержание битумов, обнаружившихся в их опытах в виде темно-красного бензольного раствора, определяет качество кокса, употребляемого в металлургической промышленности. Важно было не только то, что с помощью данных их исследований открывались новые пути в области обработки угля и получения из него масел, но выяснилось, что, чем выше содержание битума в каменном угле, тем выше качество кокса. Особую ценность представляет открытие возможности переработки плохого угля путем прибавления высокобитуминозного угля к высокоценному коксу, причем, разумеется, задачей химика-металлурга являлось вычисление правильной пропорции сочетаемых сортов угля, что делало возможным осуществление желательного процесса. Таким образом открылась возможность изготовления угля желаемого минерального состава, что вызвало применение в литейном процессе и малоценных углей и тем самым как бы расчищало им путь от малоценности к высокоценности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: