Вячеслав Маркин - 100 великих географических открытий

- Название:100 великих географических открытий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вече

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4444-8493-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Маркин - 100 великих географических открытий краткое содержание

100 великих географических открытий - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Это слова М. В. Ломоносова из книги «О слоях земных». Он первым, задолго опередив ученых всех стран, особо выделил «морозный слой атмосферы», где «лютая зима беспрестанно господствует». Более того, он присоединил к этому слою полярные морские льды и область подземной мерзлоты:

«Искусные Астрономы и Географы измерили, что под Екватором морозный слой атмосферы отстоит близко четырех верст от равновесия морской поверхности. Около полярных поясов, то есть на 66½ градусе, лежит уже на земле. Сие соединение переменяется, отдаляясь от оного пояса летом к северу, зимою к полудни; так что тут зима, где морозный слой атмосферы до земли досягает».

В другом месте, говоря о ледниках и плавающих льдах, а также о заснеженных горных вершинах, он восклицает: «Знатная обширность поверхности земной занята льдами и снегами». Действительно, морозный слой обволакивает всю планету, охватывает обширное пространство в приполярных областях в океанах и на континентах, а граница его колеблется от зимы к лету.

В работах А. Добровольского (1924) впервые твердая фаза была охвачена как закономерная часть строения земной коры, как криосфера. Именно криосфера наряду с Мировым океаном является главным фактором климатообразования. Временами она заявляет о себе на огромных территориях и акваториях. Тогда возникают ледниковые эпохи.

В середине XIX века П. А. Кропоткин (автор термина «вечная мерзлота») привел наиболее полные и убедительные доказательства ледниковой теории. Суть ее в том, что многочисленные и разнообразные факты свидетельствуют о существовании в недавнем геологическом прошлом эпохи, когда великие ледники покрывали обширные пространства Северной Евразии и Северной Америки. При этом значительно менялись природные зоны и климатические пояса планеты.

«Теснейшая связь ледниковых периодов с областями охлаждения, – писал В. И. Вернадский, – совершенно ясна… Ледниковый период – это период, отвечающий расширению области охлаждения… Есть пульсации криосферы на нашей планете. Пульсациями криосферы будут ледниковые периоды».

Прокладка пути в полярных льдах

Казалось бы, незначительное событие – увеличение морозного слоя атмосферы (или приближение его к земной поверхности) – вызвало колоссальные последствия для всей области жизни. Огромные массы льда накапливались в приполярной зоне, растекаясь под собственной тяжестью на сотни километров к югу. От их морозного дыхания менялся климат, смещались ландшафтные зоны. Значительная часть солнечных лучей отражалась ледяным покровом, уходя в космическое пространство. От этого снижалась общая температура у земной поверхности.

Под неимоверной тяжестью «ледяной пяты» земная кора прогибалась на многие десятки метров. Вода, замороженная в ледниках, изымалась из Мирового океана, уровень которого от этого опускался на десятки метров. Осушались обширные прибрежные пространства – шельфы. Перераспределение масс воды и льда на земном шаре сказывалось на скорости его вращения, что могло активизировать вулканизм, землетрясения, движения блоков земной коры…

Это неполный перечень событий, вызванных пульсацией криосферы. И вряд ли случайно именно в такую эпоху наиболее активно шла биологическая эволюция наших предков. Человек – дитя ледниковой эпохи, времени наиболее резких колебаний криосферы. В настоящее время, когда техническая цивилизация уничтожает лесные массивы, создает техногенные пустыни и выбрасывает в атмосферу огромные количества двуокиси углерода, со всей определенностью проявляются аномалии погоды и общее потепление на планете.

А цельного учения о криосфере так и не создано. Выходит, великое открытие гениального ученого-мыслителя М. В. Ломоносова до сих пор еще не оценено по достоинству.

Динамика Мирового океана

Морские течения нередко называют реками в океанах – образно, но не совсем верно. Несоизмеримы масштабы: один лишь Гольфстрим переносит в десятки раз больше воды, чем все реки мира, вместе взятые. По составу текучая океанская вода практически не отличается от той, которая движется медленнее и образует как бы ложе для течения. Характер океанских потоков отличается своеобразием и образует глобальные круговороты с отдельными ответвлениями…

Одно из первых упоминаний о морских течениях и водоворотах мы находим в древнегреческом предании о Сцилле и Харибде (оно воспето Гомером в связи с плаванием Одиссея). Считается, что речь идет о Мессинском проливе, разделяющем южную оконечность Апеннинского полуострова и острова Сицилию (созвучие со Сциллой очевидное). По-видимому, здесь наиболее часто суда древних греков попадали в водовороты и сильные течения, выбрасывавшие их на скалы.

В конце Средневековья, в эпоху Великих географических открытий, мореплаватели Португалии, Испании, Голландии, Британии собирали сведения о морских течениях, но не желали делиться своими знаниями с конкурентами. Поэтому подобные данные оставались разрозненными и неопределенными.

Так, флотилия Колумба пересекала Атлантический океан, смещаясь к югу, в струе Северного экваториального течения. У них сложилось убеждение, что воды океана движутся «на запад вместе с небом».

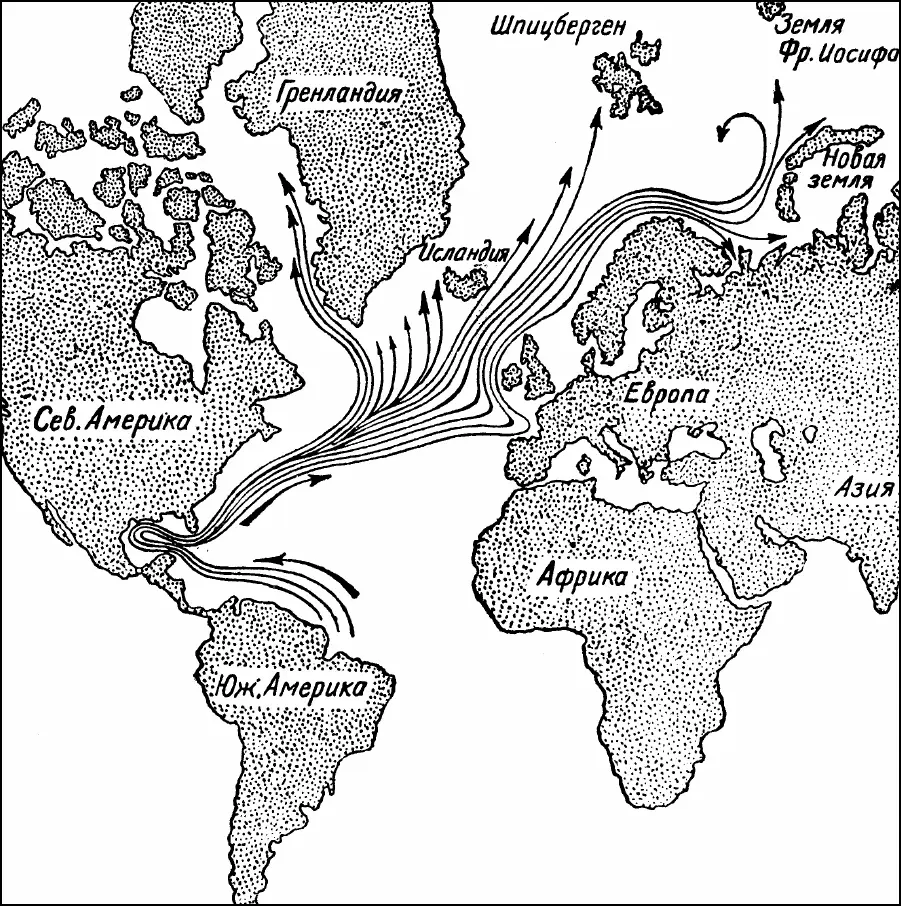

Система течений Гольфстрима

Несколько позже, в 1513 году, флотилия Понсе де Леона прошла Багамские острова и встретила большую землю, которую они поначалу приняли за Бимини. Во всяком случае так отмечено было на карте, составленной старшим кормчим Антоном Аламиносом. Назвав вновь открытую землю Флоридой (Цветущей), Понсе де Леон так и не узнал, что это полуостров. На обратном пути его вновь ожидала досадная неудача, ставшая залогом географического открытия: двигаясь на юг, они попали в сильное теплое течение, отбрасывающее корабли в открытый океан. У южной окраины Флориды оно стало таким сильным, что сорвало с якоря одно их судно. Аламинос первым отметил этот мощный поток, направленный на юге Флориды с запада на восток, а затем вдоль берега уходящий на север (он позже получил название Гольфстрима, точнее – его западной ветви). Воды течения имели синий цвет, в отличие от зеленовато-голубой океанской воды. Аламинос использовал Гольфстрим, чтобы пересечь Мексиканский залив и пройти 1200 км за четыре дня. Он же предложил использовать это течение для наиболее быстрого возвращения в Европу (идея была совершенно верной).

Благодаря течениям впервые северным путем от берегов Аляски до Исландии мимо Северной Америки удалось проплыть в 1905 году… бутылке! За шесть дет она прошла около 2500 миль, главным образом дрейфуя со льдами. История бутылочной почты, использующей морские течения, началась, по-видимому, в 1560 году, когда какой-то неграмотный английский лодочник обнаружил на берегу запечатанную бутылку. Местный судья прочел содержащееся в ней сообщение, оказавшееся секретным: о том, что датчане захватили остров Новая Земля, принадлежавший России. С тех пор английская королева Елизавета учредила специальную должность «открывателя бутылок», в адрес которого надлежало отправлять запечатанными все бутылки, найденные в море или на берегу. Нарушившего указ ожидала смертная казнь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: