Вячеслав Маркин - 100 великих географических открытий

- Название:100 великих географических открытий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вече

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4444-8493-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Маркин - 100 великих географических открытий краткое содержание

100 великих географических открытий - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В результате некоторые геофизики постарались по-новому объяснить характер и причины горизонтального перемещения плит земной коры, которые то расходятся, то сталкиваются между собой, подобно ледяным полям в полярных морях. Так возникла гипотеза, получившая название глобальной тектоники плит. У нее имеются свои достоинства, но есть и немало существенных, а то и принципиальных недостатков. Так глобальная плитотектоника не учитывает принципиальное отличие в химическом строении, структуре и динамике земной коры континентального и океанического типов (на этом основывал свою теорию Вегенер!), а также устойчивое существование впадины Тихого океана, окруженной полосой вулканов и сейсмических зон…

Короче говоря, в геологическом и географическом отношении глобальная плитотектоника значительно уступает теории Вегенера, согласно которой перемещаются только континенты. Но важен сам факт открытия удивительной закономерности в жизни нашей планеты: изменчивости соотношений океанов и континентов, подвижности лика Земли.

За последнюю четверть века выяснились некоторые дополнительные интереснейшие сведения. Оказалось, что в глубоководных впадинах, где согласно глобальной плитотектонике одна плита должна наползать на другую, находятся зоны растяжения. Здесь земная кора не сжимается, а растягивается, словно подминаясь под континент.

Рекордная по глубине Кольская сверхглубокая скважина, превысившая рубеж 12 км, показала, что на континенте отсутствует «плитчатое» строение земной коры, которое предполагается в плитотектонике. На глубине не происходит никаких принципиальных изменений с горными породами, они словно перемешиваются, а не сохраняют слоистую структуру.

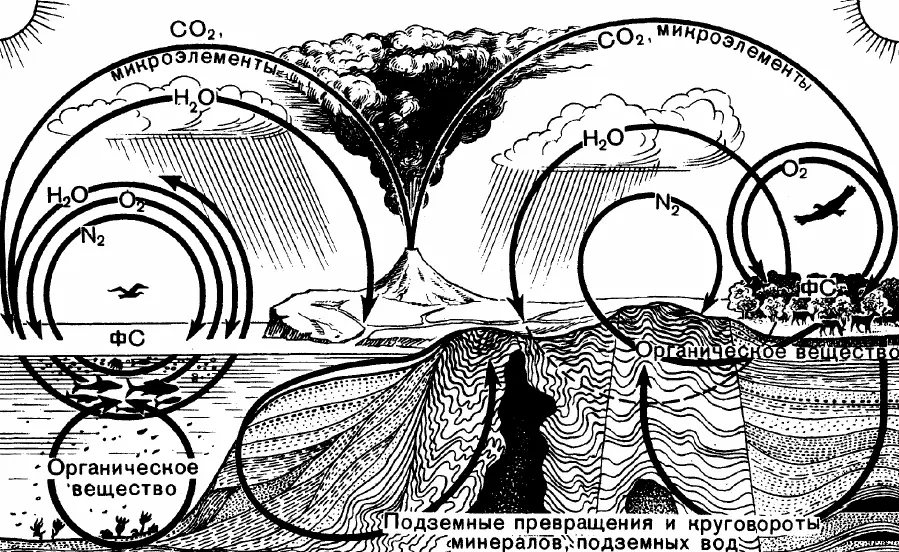

Знаменательная географическая закономерность: крупные горные массивы и возвышенности располагаются параллельно линиям глубоководных желобов. Здесь же, на горах, возвышенностях и островных дугах находятся действующие вулканы. Создается впечатление, что по окраинам материков (но не по всем, а главным образом вокруг Тихого океана) – там, где находятся глубоководные впадины, каменные массы погружаются в недра, где проходят подземную переплавку и изливаются в виде вулканической лавы (там, где – уже главным образом на суше – имеются действующие вулканы). А в понижения с материка постоянно сносится могучими силами эрозии огромное количество осадков.

Получается своеобразный круговорот каменных масс (литосферы), благодаря которому вновь и вновь обновляется континентальная земная кора. Вот почему она принципиально отличается от «плитчатой» океанической!

Существуют и другие доказательства существования круговоротов литосферы. Их теория еще только разрабатывается, хотя сама по себе идея высказывалась давно. Согласно этой концепции, материки способны самостоятельно перемещаться по слою астеносферы, подобно чудовищным амебам. Тем, кому такая идея покажется фантастической, могу рекомендовать познакомиться с моими книгами «Подвижная земная твердь», 1976, и «Каменная летопись Земли», 1983.

Биосфера

В первой половине XX века география как наука землеописания столкнулась с неожиданной принципиальной трудностью: она стала терять объект своих исследований. Выяснилось, что к традиционной физической географии пришла пора добавлять химическую, изучающую распространение и динамику химических элементов и соединений в ландшафтах и в целом на планете. Возникла новая область знаний – геохимия, одними из основателей и разработчиками которой были замечательные отечественные ученые В. И. Вернадский и А. И. Ферсман.

Поиски географами своего объекта привели к ситуации казусной, если не сказать нелепой. Было предложено таковым объектом считать… географическую оболочку! Столь странное понятие, ничего по сути не проясняя, давало лишь иллюзию объяснения, тавтологию: география изучает географическую оболочку, а географическая оболочка – это объект, изучаемый в географии.

Сейчас, в начале XXI века, образованному человеку ясно, что речь идет о биосфере – среде жизни.

Понимание огромного значения живых организмов в жизни всех приповерхностных оболочек Земли – воздушной, водной и каменной – пришло лишь в XIX веке благодаря трудам замечательных географов: немцев Александра Гумбольдта, Фридриха Ратцеля и Карла Риттера, француза Элизе Реклю, русского Василия Васильевича Докучаева. Об изменении природной среды ландшафтом, человеком обстоятельно писал американец Георг Марш.

Первый не очень определенный общий обзор биосферы дал в конце XIX века австрийский геоморфолог и геолог Эдуард Зюсс. Однако из его текста трудно определить, имел ли он в виду только совокупность живых организмов и почв («пленку жизни») или всю среду обитания, включая тропосферу, гидросферу и верхнюю часть земной коры.

Геохимические круговороты в биосфере (ФС – фотосинтез)

Английский океанолог Джон Мёррей в начале XX века предложил такое определение: «Биосфера. Где только существует вода или, вернее, вода, воздух и земля соприкасаются и смешиваются, обыкновенно можно найти жизнь в той или иной из ее многих форм. Можно даже всю планету рассматривать как одетую покровом живого вещества. Давши нашему воображению немного больше свободы, мы можем сказать, что в пределах биосферы у человека родилась сфера разума и понимания, и он пытается истолковать и объяснить космос; мы можем дать этому наименование психосферы».

Создать основы учения о биосфере удалось Владимиру Ивановичу Вернадскому в небольшом, но очень емком, насыщенном идеями и фактами труде «Биосфера» (1926). Он писал об «особой охваченной жизнью оболочке», которая закономерно развивается на границе планеты с космической средой. Ученый старался раскрыть именно гармоничное сочетание природных процессов, определяющее существование и развитие области жизни, где взаимодействуют три геосферы и живое вещество. Познание таких закономерностей, изучение строения и динамики биосферы – это и есть наиболее общая глобальная задача географии как единой науки.

Во второй половине XX века учение о биосфере постепенно стало занимать место в центре естествознания, и прежде всего наук о Земле – геологических и географических. Изучение биосферы явилось в значительной степени и открытием объекта современной географии. Потому что в геологии охват геосфер значительно более широкий в пространстве (литосфера) и времени (миллиарды лет геологической истории). Ее объект, можно сказать, биогеосфера, включающая глубокие недра планеты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: