Михаил Кубланов - Иисус Христос — бог, человек, миф?

- Название:Иисус Христос — бог, человек, миф?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1964

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Кубланов - Иисус Христос — бог, человек, миф? краткое содержание

Читатель с интересом прочитает главы, раскрывающие идеи века — ведущие социальные и нравственные идеи, которые христианство, преломив сквозь призму религиозной фантазии, обернуло божественным откровением. Его внимание привлечет рассказ и о религиозных исканиях эпохи, и о проявлениях скептицизма и вольнодумства по отношению к религии. Его не оставит равнодушным и проблема «Христа» до Христа — проблема земных корней христианства, происхождения его образов, сказаний, обрядности.

В книге приводятся некоторые данные и о новейших открытиях и исследованиях, например об открытиях в районе Мертвого моря, находках ранних папирусных списков некоторых новозаветных произведений, открытии в районе Верхнего Египта запрещенных церковью евангелий, посланий, деяний.

Незнакомые читателю слова и понятия объясняются автором в приложенном к книге «Аннотированном словаре имен, названий и терминов». Приведенные в книге иллюстрации в ряде случаев публикуются впервые в советской литературе.

Иисус Христос — бог, человек, миф? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

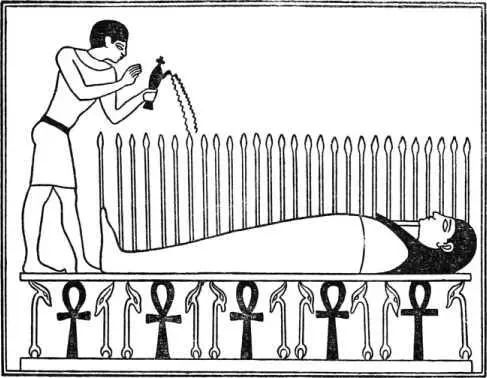

Некоторые египетские обряды позволяют думать, что в одной из своих ипостасей Осирис выступает как божество хлеба. Полагают, что жатва у египтян начиналась с инсценировки скорби и стенаний над первым снопом нового урожая, сопровождавшихся призывами к Исиде. Этот обряд не выходит за круг обычных представлений земледельческих народов древности, считавших первый или последний сноп местопребыванием духа хлеба, в роли которого в данном случае выступает Осирис. Еще в большей мере это олицетворение его в хлебном злаке проявляется в изображении Осириса в фиванском святилище Исиды. Здесь из его мертвого тела пробиваются колосья ячменя, и жрец поливает прорастающее жнивье. Любопытная деталь: небольшой кувшин, из которого производится полив, завершается в верхней части крестом — давним дохристианским символом жизни; крестами же украшена и нижняя часть изображения. Таким образом, Осирис предстает здесь как умирающее и воскресающее божество растительности. Его связь с погребенным в землю зерном, возрождающимся в колосе, очевидна. Это дополнительно подтверждается неоднократно встречавшимися в погребениях своеобразными изображениями Осириса, сделанными из тростника, тканей и земли, в которую в свое время сеяли семена ячменя. Небезынтересно, что в некоторых случаях эти семена, по-видимому уже после погребения, проросли, будучи для современников неопровержимым залогом возвращения к жизни и самого бога.

Осирис как воскресающее божество изображен и на барельефах храма Осириса в городе Дендера (Верхний Египет, в 60 км от Фив). На одном из них виден мертвый Осирис, неподвижно лежащий на ложе подобно мумии. Затем мы видим его пробуждающимся от смертного сна. Он приподнимается и как бы оглядывается. Далее он уже представлен стоящим вместе со своей супругой Исидой. Осирис воскрес!

Прорастающий Осирис. Изображение в храме Исиды. Фивы.

Одной из примечательных черт культа Осириса является то, что современники усматривали в сказаниях о его возрождении залог своего собственного воскресения. «Если он (Осирис. — М. К .) жив, — говорится в одной заупокойной формуле, — то (имя рек) будет жив; если он не умрет, то и (имя рек) не умрет; если он не будет уничтожен, то и (имя рек) не будет уничтожен» [106] Б. А. Тураев. История древнего Востока, т. I, стр 187.

.

Представления о прямой связи между судьбой Осириса и их собственной побуждали египтян выработать заупокойный ритуал, имитирующий таинства оживления бога. Плакальщицы воспроизводили заупокойный плач сестер Осириса. В специальном тексте с незыблемыми формулами, где каждый раз менялось лишь имя очередного умершего, последний отождествлялся с самим Осирисом. В представлениях современников он принимал божий образ, он получал удел с блаженными. Прославленные духи кланялись ему и целовали прах его ног. Перед ним отверзались врата неба и врата прохлады и сам солнечный бог Ра, беря его за руку, вел к двум святилищам неба и помещал на трон Осириса.

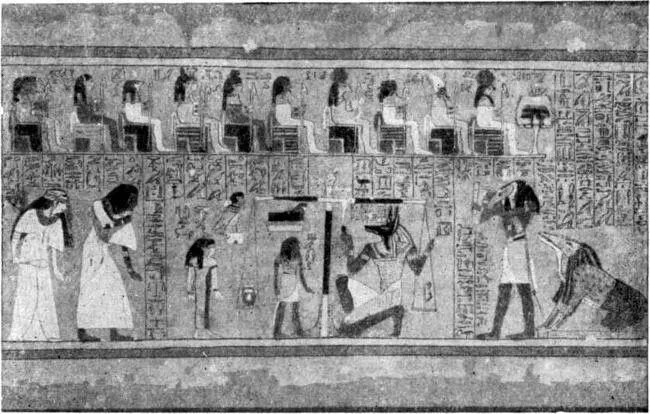

Все это должно быть дополнено еще идеей «страшного» загробного суда, перед которым, по представлениям египтян, неизбежно должен предстать каждый после своей смерти. В так называемой Книге мертвых — собрании различных магических формул, заклинаний и сведений о маршруте посмертного путешествия покойного большой интерес представляет 125-я глава, в которой описывается загробный суд Осириса. В зале «обоюдной правды» на престоле восседает Осирис. Вокруг — его свита: бог Тот, ведущий протокол судебного разбирательства, собакоголовый бог Анубис, разводящий умерших и взвешивающий их дела, «Пожиратель» — чудовище с головой гиппопотама и туловищем льва, расправляющийся с грешниками, и еще 42 бога, «которые живут, подстерегая злых и питаясь их кровью в день их отчета об образе жизни», т. е. в день страшного суда.

Суд Осириса. С древнеегипетского папируса.

Перед Осирисом — весы с двумя чашами. На одну из них кладется сердце умершего — олицетворение его добрых или злых дел. На другую — перо. Для того чтобы умерший был оправдан и получил удел с блаженными, необходимо, чтобы дела его были легче пера, т. е. чтобы он был безгрешен.

В ходе судебного разбирательства он произносит речь, содержащую ряд нравственных установлений (мы их встретим и в моральном кодексе христианства). «Вот я пришел к тебе, — говорит умерший, обращаясь к Осирису, — я принес к тебе правду; я возбраняю лжи доступ к тебе, я не творил неправды относительно людей; не знал я ничего недостойного, не творил зла; не делал того, что мерзость перед богами; не осуждал слугу перед его начальником, не делал больным, не заставлял плакать, не убивал, не возбуждал к убийству, не обращался ни с кем дурно, не уменьшал жертвенных хлебов, не отнимал заупокойных приношений; не прелюбодействовал, не был развратен в храме родного бога, не прибавлял на весы, не уменьшал веса… Не отнимал молока изо рта детей, не сгонял коз с пастбища; не ловил птиц богов, не ловил и рыб в их прудах; не удерживал я воды во время ее разлива, не преграждал я рукава воды во время его течения; не гасил я огня в его время; не преступал срока относительно жертв; не прогонял стад из имущества бога; не задерживал бога во время процессии. Я чист, я чист, я чист…» [107] Б. А. Тураев. История древнего Востока, т. I, стр 283.

И чтобы все же не открылось какое-либо прегрешение, он заклинает сердце «замкнуть свои уста» и не свидетельствовать против него во время взвешивания.

Таким образом, в культе Осириса содержатся некоторые идеи, встречаемые позднее в христианстве: смерть и воскресение, связь между воскресением бога и человека, посмертный суд, связь между земной греховностью и загробным воздаянием. Популярность культа Осириса и Исиды способствовала пропаганде этих идей в пределах Римской империи.

Выше уже говорилось о распространении культа Митры, имевшем сходство с некоторыми чертами христианства, что побудило ранних апологетов сослаться на подрывную деятельность дьявола. Действительно, в культе, идеологии и мифотворчестве митраизма немало таких этических и ритуальных установлений и сказаний, которые нетрудно заметить и в более позднем христианстве. Митра выступает как божественный посредник между верховным богом неба Ормуздом и человечеством. Исследователи склонны сопоставить его по значению и функциям с христианско-гностическим Логосом — «Словом», которое в христианских мифах о непорочном зачатии Марии превращается в Иисуса Христа. Митра — божественный воитель, и его последователи должны, подобно ему, вести активную борьбу со злом. Митраизм исповедует идею загробного суда и посмертного воздаяния, а сам Митра — верховный судья на этом судилище, которое происходит где-то между небом и землей, у моста, ведущего на небо. Там нелицеприятно взвешиваются на весах дела людей, и если злые дела перевешивают, душа умершего падает в бездонную пропасть.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: