Александр Лепехин - О Туле и Туляках с любовью. Рассказы Н.Ф. Андреева – патриарха тульского краеведения

- Название:О Туле и Туляках с любовью. Рассказы Н.Ф. Андреева – патриарха тульского краеведения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Лепехин - О Туле и Туляках с любовью. Рассказы Н.Ф. Андреева – патриарха тульского краеведения краткое содержание

Отдельного внимания заслуживает его научно-исследовательская статья о Вятичах.

Несомненно, всем будет интересны гравюры видов Тулы художника Шеле с комментариями Н.Ф. Андреева, такой краткий путеводитель по нашему городу середины XIX века.

Читатель по достоинству оценит и его последнее произведение «Хорош да туляк» (Записки старика), которое как бы подводит итог его деятельности в Тульском краеведении. Оно было изданное после смерти автора.

В приложениях вы найдете статьи о доме Лугинина, очень подробная опись этого дома и его обстановки начала XIX века. Статью о некоторых архитектурных потерях Тулы, которые не улучшили облик нашего города, а даже наоборот.

В конце книги приведена библиография произведений Н.Ф. Андреева и Именной указатель людей упомянутых в книге.

Книга рассчитана на почитателей нашей истории и широкий круг читателей

О Туле и Туляках с любовью. Рассказы Н.Ф. Андреева – патриарха тульского краеведения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

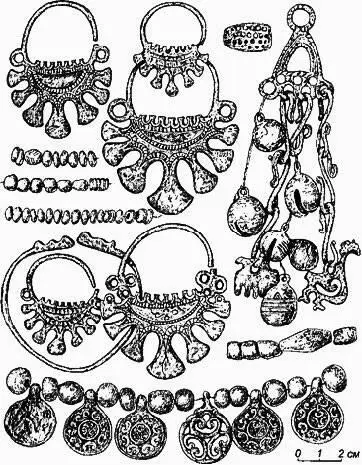

Украшения вятичей

Вы теперь знаете из достоверного источника не обильнаго, к сожалению, подробностями, о происхождении Вятичей; вам известно, что они не оборигены, нашего угрюмого Севера, в углу которого из покон века жили Финны и единоплеменники их. Призывать Вятичей в тогдашнюю Русь, как Словяне призывали Норманнов из Скандинавов, было некому да и не для чего. Без сомнения Вятичи были завоевателями Мордовскаго края. Нет никакого повода подозревать, что эти соплеменники Ляхов были изгнанниками из Отечества, которого не имели, словом Вятичи народ-скиталец, пришедший к нам добровольно, по собственному желанию. Его право на занятие тогдашних пространств основывалось на очень естественном ему необходимо надобно было где-нибудь жить, а жить ему видно негде было. И так побудительною причиною, вынудившею Вятичей оставить прежние свои жилища в Великой Польше и прибыть в страну во все им неизвестную и столь отдаленную: в дремучие леса, где обитали люди находящиеся в самом диком состоянии, эта причина, говорим, увлекшая их из умереннаго в холодные объятия сурового климата, была интересная жизнь, приволье, как говорят наши простолюдины.

Обломки семилопастного височного коляца вятичей найденых в районе села Дедилово.

Прежде, чем Нестор начал рассказывать о Вятичах, он начал говорить о Полянах и кажется не без намерения.

«Имяху бо обычаи свои, и закон отец своих и преданье каждо своих прав. Поляне бо своих отец обычай имут кроток и тих и стыденье к снохам своим и к сестрам, к матерям и к родителям своим, к свекровем и к деверем велико стыденье имяху, нехожаще зать по невесту, но приводяху вечер, а завтра приношаху по ней, что вдадуче. А древляне живяху звериньским образом живуще скотьски: о убиваху друг друга, ядяху все нечисто и браку у них небываше, но умыкиваху оуводы девица. И Радимичи и Вятичи и Север один обычай имху: живяху в лесе якоже всяки зверь, ядуще все нечисто, срамословье в них пред отци и пред снохами; братци небываху в них, но игрища межю селы. Схожахуся на игрища, на плясанье, и на вся бесовския игрища, и ту оумыкаху жены собе с нею кто совещашася; имяху же по две и по три жены. Аще кто оумряше, творяху трызну над ним, ипосем творяху кладу велику, и в злошахут и на кладу, мервецы сжьжаху, и посем собравши кости, вложаху в ссудину малу и поставяху на столбе на путех; еже творят Вятичи и ныне. Сиже творяху обычаи Кривичи, прочии погани не ведающие закона Божья, но творяще сами собе закон» (10) Нестор по Лаврентьевскому списку Тимковскаго стр. 7 и 8).

Давным давно замечено учеными исследователями, что Нестор резкою чертою отличает всех Славян языческих от Полян. Он изображает первых слишком черными и отвратительными красками, между тем, как очевидно, пристрастен к своим соотечественникам, Полянам. Основываясь на законах вероятности, конечно, нельзя не согласиться с этими выводами; но ведь где же мы найдем посредника беспристарстного? Следовательно, волей неволей мы должны признать известия нашего летописца безусловно-несомнительными.

Описание нравово и обычаев славянских племен обращает внимание изыскателя совсем в противоположном отношении: почему Нестор поставил в пралель с своими Полянами именно Дреговичей, Радимичей, Вятичей, Северян и Кривичей, а не другие племена? Неужели нравы и обычаи он знал более тех языческих Словян, которых неисчисляет по именам? Что касается до Радимичей и Вятичей, то это предположение, если сообразим, что оба известия летописца о Радимичах и в особенности о Вятичах, следующия одно за другим (Лавр. 7 и 3), изложены им гораздо обстоятельнее, нежели краткия известия о всех славянских племенах. Отсюда догадки, что Нестор, хотя и постоянно жил в Киеве, но это ему не мешало изучать нравы и обычаи упомянутых язычников и потому-то он и имел о них более сведений, нежели о других его современниках. Можно, однакож, допустить мысль, что не у всех описываемых им Словян были одни и теже обычаи, что нравы их отличались друг от друга какими-нибудь более или менее особенностями. Которые ускользнули от проницательности нашего летописца.

Женщина вятиче в парадном уборе.

В этнографии Нестора замечается существенный, важнейший недостаток: именно в ней нет и намека на религии Словян. Знаем, что она заключалась у них в пантеизме, но у всех ли словянских племен проявлялась она в обожании одной природы? Бесспорно, она относилась в самой глубокой древности и, следовательно, в религию языческих Славян могли проникнуть взгляды патриархальнаго человечества. Прокопий, описавший религию придунайских Словян, дает нам слишком краткое, поверхностное об ней понятие. Г.Сабинин справедливо заметил, что «каждое племя, в составе княжеской дружины, клялось по обычаю своей земли, своим Богом» ((11) Жур. Мин. Нар. Прос. на 1843 г. отдел II, стр. 26). Г.Шеппинг приводит доказательства, говоря, что ясно подтверждаются слова летописей: где «Олег клялся по Русскому закону», т. е. варяжскому, и где при словах «оружием и Перуном» прибавляется местоимение «своим» относящиеся прямо к Олегу, когда, напротив, Волос упомянут чуть-ли не с каким-то презрением» ((12) Московитятнин 1843 года № 21, отдел II стр. 113 и 114). «Это ведет к заключению, что на Руси у каждаго племени существовали свои кумиры, были свои обряды и обычаи заповеданные народу без смысла. И в материальном отношении эти кумиры имели разныя изображения, формы, величину и сделаны были один из дерева, другия из камня, третьи из металла».

Боевой топор XII века. Найден в у села Дедилово.

Без всякаго сомнения, Нестор имел о религии языческих словян достаточныя сведения, но считал за тяжкий грех упоминать об оном. Отвращение его к идолопоклонству замечается и в том, что он начал описывать прежде нравы Славян, а не предметы их верования, называя «погаными которые не знают христианской религии, «но творяще сами себе заон». Когда необходимость вынудила его говорить о сооружении Владимиром новых кумиров на киевском холме, то летописец скрепя сердце, описал по именам! и только. Лучшим доказательством глубокаго его призрения к язычникам могут служить собственныя слова Нестора: «и осквернишася требами земля Русская и холмы». Ничего не может быть сильнее этого выражения! Нестор если не видел сам, то слышал о предметах языческих боготворений и душа его страдала. Горячее негодование его, когда он рассказывает о игрищах, понятно: он видел в них разврат века, и главное, суеверные, обряды, которые вытекали из верования ему чуждаго. Наши игрища составляли не один предмет народнаго удовольствия: значение их было в связи с религиозным убеждением язычников. Это была последняя песть угасавшаго верования. После того мог ли начальный летописец наш без негодования, описывать современных ему язычников, потому что негодование противно духу христианства. Вот почему он явственно уклонился от труда без сомнения для нас драгоценнаго.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: