Александр Лепехин - О Туле и Туляках с любовью. Рассказы Н.Ф. Андреева – патриарха тульского краеведения

- Название:О Туле и Туляках с любовью. Рассказы Н.Ф. Андреева – патриарха тульского краеведения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Лепехин - О Туле и Туляках с любовью. Рассказы Н.Ф. Андреева – патриарха тульского краеведения краткое содержание

Отдельного внимания заслуживает его научно-исследовательская статья о Вятичах.

Несомненно, всем будет интересны гравюры видов Тулы художника Шеле с комментариями Н.Ф. Андреева, такой краткий путеводитель по нашему городу середины XIX века.

Читатель по достоинству оценит и его последнее произведение «Хорош да туляк» (Записки старика), которое как бы подводит итог его деятельности в Тульском краеведении. Оно было изданное после смерти автора.

В приложениях вы найдете статьи о доме Лугинина, очень подробная опись этого дома и его обстановки начала XIX века. Статью о некоторых архитектурных потерях Тулы, которые не улучшили облик нашего города, а даже наоборот.

В конце книги приведена библиография произведений Н.Ф. Андреева и Именной указатель людей упомянутых в книге.

Книга рассчитана на почитателей нашей истории и широкий круг читателей

О Туле и Туляках с любовью. Рассказы Н.Ф. Андреева – патриарха тульского краеведения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Переходим наконец к двум важным историческим вопросам: во-первых: справедливо ли мнение Карамзина, утверждавшего, что в исходе XI, или в начале XII века Вятичи приняли веру христианскую; во-вторых, исчезает ли имя их в наших письменных памятниках с нашествием Монголов? Как полагал покойный Языков (см. Энциклопедический лексикон статью его под рубрикою «Вятичи.) «Рассматривая упомянутые вопросы, мы обязаны прежде обратить ваше внимание на то состояние религиозного верования на Руси, которое было в XI и в XII столетии. Поднимем же несколько завесу прошедшего, чтобы одним беспристрастным взглядом обнять его события, совершившиеся в отечестве нашем в этот древний период времени». Это чрезвычайно любопытно.

Грубые понятия о господствующей вере ложные чудеса, знамения, ереси и расколы, Соборы на них, суеверия и предрассудки, в высшей степени жалкие, язычество не совсем еще исчезнувшее, дух преобладания, дышащий распрями и возбуждающий непримиримые вражды и кровопролитные войны между удельными князьями, бедствия, ниспосланные с неба – все это взятое вместе возмущало церковь нашу, которая находила истинных ревнителей в одном только епархиальном духовенстве. В самом деле, что было отечество наше назад тому семь столетий? Страшно и подумать! Если ты не были уже варварами в точном смысле слова, то какие гражданские, или государственные доблести выкупали нас от этого названия? Вера? Но мы, едва проникнутые духом Евангельского учения, исполняли внешние ее обряды, о которых упоминается в Правщице, где говорит Митрополит Платон, «исчислены разные нелепости ((32) См. Краткую Церковную Историю его, М. 1823 года, стр. 89)».

«Мы целовали крест Спасителя и тут же изменяли клятве», когда, «по выражению летописца, «еще уста не осохли». Один, из противников Леоновых, Св. Кирилл епископ Туровский, напоминал современникам божественное поучение: «лучи бы не познати, нежели познавши, уклоняться от нее». Просвещение? Но мы его не имели и иметь не могли. Оно состояло у наст единственно в религиозном понятии… Голос наших Спасителей раздавался в пустыне, где обитали люди, едва ли не с свойствами полу – зверей. Видев беспрестанные мятежи, угрожавшие другими еще опаснейшими, утомленный внутренними раздорами, митрополит Михаил оставил митрополию и уехал в Константинополь, отколь уже не возвращался. Церковь наша осиротела без верховного пастыря.

Знаем, что и современная Европа проявляла тогда зрелище не утешительное…. Повторяем, что мы были тогда масса народа без политического значения, государство раздробленное на уделы без государя самодержавного. В этом хаотическом брожении умов своевольных и страстей необузданных, были и преступления, наносившие стыд веку и заклеймившие имена святотатцев справедливым укором потомства. Недовольные корыстью, приобретенного по праву войны, некоторые из удельных князей посягнули и на хищение церковного имущества: они грабили храмы, а народ буйный осквернял их возмущениями во время священнодействия! После Киева, средоточия духовной и гражданской власти, Новгород славился народною набожностью своих жителей, (не уступающих впрочем в вероломстве жителям других городов). И что же мы читаем в Номокапоне или Кормчей? Если идолопоклонство оставило глубокие следы и не утратило своей силы, своего обаятельного верования там, где исповедовали истинного Бога, то возможно ли предполагать, чтобы в продолжении столь ужаснейших смутностей церковь наша сделала новые духовные победы, присоединила новое духовное стадо к христовой пастве, которая требовала еще беспрерывного надзора и самоотвержения пастырей? Вот почему сказал один из наших ученых иерархов, что «Российская церковь в XII веке не распространялась далее, но прежнее пространство наполняло новыми храмами, монастырями и епархиями ((33) Начертания Церков. Истории Преосвященного Иннокентия т. II. стр. 240.)». Ревнители веры нашей, несмотря на неусыпную деятельность свою и красноречивые проповеди, ровно ничего не могли предпринять в сказанные два века, чтобы распространять ее глаголы между язычниками, погруженными еще в глубокое варварство.

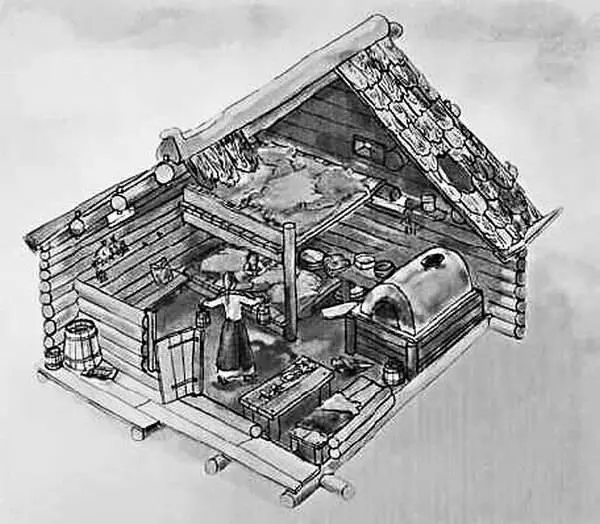

Жилище славян того времени.

В известном послании Симона епископа Владимирского и Суздальского к черноризцу Киево-Печерскому Поликарпу, упоминается о Священномученике Кукше следующее: «Вятичи крести и много чудеси твори. По многих муках усечен бысть с своим учеником ((34) Епископ Симон скончался в 1226 году, 22 Мая, говорит Карамзин. «Тело его, продолжает историограф, «было погребено в соборной Владимирской церкви: каким же образом очутилось в Киевских пещерах, (где его показывают), не знаю». (И. Г. Р. т… III. пр. 171 и 365(Митрополит Евгений отвечает: «мощи его (Симона по завещанию принесены в Антоневу пещеру» (См. Описание Киевопечер. Лавры. К. 1826 г.) Послание, о котором идет речь, напечатано, (с пропусками, по замечанию Карамзина), в третьей части Патерика печерскаго, сочиненного Симоном. (См. историч. словарь… духовного чина Митр. Евгения ч. II стр. 585. Также «Памятники Рос. Словесности», изд. К.О. Калайдовичем)». Учеником его был Пимен прозванный Постником. но он не пал жертвою вместе с своим учителем, как сказано в Минии – Четии (см. август 27 числа). Напротив, профессор Казанский положительно утверждает, что «в написании о Кукше и Никоне, говорит он, в слове Никон напрасно видит описку г. Кубарев (см. о Прологе печерском и о Несторе). Здесь разумеется Никон, ученик Кукши ((35) «Отечеств. Записки» изд. А. А. Краевским, 1851 года, № 1. стр. 84 в отделе-«Критики».)». Не ведаем, на каких данных почтенный профессор основывал свои исторические указания. – только ни в Прологепечерском, ни в Четии – Минии нет о том ни слова. В подробной росписи мощей, находящихся в Печорской обители (см. Описание Киевопеч. Лавры), исключая Никона прозванного Сухим и Никона бывшего игумена этой же Лавры, нет ни одного преподобного, носившего имя Никона. Но заметим, что упомянутые оба Никона не могли быть учениками священномученика Кукши потому что Сухий жил прежде его, а последний игуменствовал в знаменитой обители уже в XVII веке.

Историограф, выписав означенные выше фразы из послания Симона к Поликарпу, потом говорит: «следовательно Вятичи приняли веру христианскую в исходе XI, или в начале XII века». Вникнув в неопределительность такого известия, мы заметили, что историк наш оставил без надлежащего внимания источник, отколь заимствовал свое сведение.

Прежде, нежели мы будем отвечать на предположение историографа относительно времени, когда озарил свет Евангелия Вятичей, обращаем внимание любознательного читателя на затруднительные вопросы, естественно возникающая при обозрении подвигов священномученика Кукши, совершенных им в области Вятичей, о которых как бы слегка упоминает епископ Симон в послании своем к Поликарпу. Спрашивается как мог Кукша проповедовать идолопоклонникам нашу святую веру, тогда как он, по видимому, не знал их языка; ведь Кукша постоянно жил в Киево-Печерской обители? Где, когда и от кого мог изучить он наречие этих дикарей? Ученых филологов в то время на Руси еще не было…. Но, может статься, нам напомнят о подобном же подвиге Св. Стефана епископа Пермскаго, первого просветителя Зырян. Отвечаем: в житии его, написанном монахом Епифанцем, именно сказано, что Св. Стефан «еще в юных летах прилежно изучал язык Зырян, приезжавших для торга в Устюг». Этого мало: Св. Стефан на устье Выми, проповедуя слово Божие на туземном наречии, изобрел азбуку Зырянскаго языка, написал книги, – по которым сам учил детей часослову, псалтыри. Но чтобы Вятичи имели какие– либо сношения с Киевом, о том нет и намека в наших летописях. Однакож, кстати, заметим, что Карамзин, выписав одно любопытное историческое известие из послания Симона, говорит о выпущенных местах в Печерском Патерике и находящихся в рукописях. Не выпущено ли издателями Патерика известие о изучении Кукшею языка Вятичей в другие подробности, как они выпустили также очень интересное место, где упоминается о первом Русском епископе Ростовском Леонтии?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: