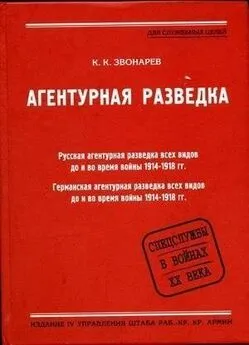

Константин Звонарев - Агентурная разведка. Книга первая. Русская агентурная разведка всех видов до и во время войны 1914-1918 гг.

- Название:Агентурная разведка. Книга первая. Русская агентурная разведка всех видов до и во время войны 1914-1918 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом Княгиня Ольга

- Год:2005

- Город:Киев

- ISBN:966-96101-3-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Звонарев - Агентурная разведка. Книга первая. Русская агентурная разведка всех видов до и во время войны 1914-1918 гг. краткое содержание

Результатом реализации столь глобального замысла стали подготовленные К.К. Звонаревым (настоящая фамилия Звайгзне К.К.) два тома капитального исследования: том 1 — об агентурной разведке царской России и том II — об агентурной разведке Германии, которые вышли из печати в 1929-31 гг. под грифом "Для служебных целей", издание IV управления штаба Раб.-Кр. Кр. Армии

Первая книга посвящена русской агентурной разведке. Фактически это подробная история военной разведки России с 1903 по 1918 г. Автор тщательно описывает разведывательную систему России начала XX века, проводит обзор деятельности военных атташе, тайных агентов, военной агентуры департамента полиции до и во время Русско-японской войны. Рассматриваются проблемы взаимоотношений военного министерства с министерствами иностранных и внутренних дел. Значительное внимание уделено вопросам реорганизации агентурной разведки в период с 1906 по 1914 г., особенностям ее функционирования на различных театрах военных действий, дальневосточном направлении, а также под руководством штабов военных округов европейской России, Ближнего и Среднего Востока. В отдельную главу выделена проблема подготовки агентуры к войне на Западе и Дальнем Востоке. В ней автор говорит о том, что русский Генеральный штаб не имел в мирное время системно организованной агентурной разведки и о своих противниках имел самое смутное и подчас совершенно неверное представление. При этом ГШ не предпринимал никаких реальных мер для организации агентурной сети на случай войны.

Помимо описания конкретных разведывательных мероприятий и операций во время Первой мировой войны, автор анализирует основные ошибки и промахи царского ГШ в организации и ведении агентурной, в особенности зафронтовой, разведки, обращает внимание на недостаточное использование форм, средств и методов экономической борьбы с противником, ведения так называемой "малой войны", а также робкие попытки проведения диверсионных мероприятий.

Агентурная разведка. Книга первая. Русская агентурная разведка всех видов до и во время войны 1914-1918 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В результате такого хаоса получалось, что контрразведка соседей без большого труда раскрывала этих разведчиков, командированных под ложными предлогами арестовывала, а командированных под благовидными предлогами ставила в такие условия, что при всем желании большинству из них ничего сделать не удавалось.

Арестованных таким образом офицеров обычно судили и после вынесения приговора обменивали на таких же своих неудачников. Нередко в этом обмене осужденных за шпионаж принимали участие даже цари.

В общем можно сказать, что такого рода приемы разведки стоили весьма дорого в смысле денежных средств и в смысле потерь людьми. Никаких ценных результатов дать они не могли, как по условиям и обстановке работы, так и благодаря личному составу офицеров, получавших такие командировки.

Так например, перед русско-японской войной командующий войсками Приамурского округа пробовал отправлять в Японию в отпуск на 2–3 месяца по несколько офицеров, выдавая им небольшую — в размере 300–400 рублей — денежную поддержку и требуя от них представления "какого-нибудь отчета о том, что они видели и слышали". Первые же "отчеты" убедили в совершенной бесплодности этой меры. И это понятно, ибо, что мог видеть, слышать и понимать в иностранной армии юный поручик без всякой соответствующей подготовки и при полном незнании иностранных языков [14] См. М. Грулев - Злобы дня в жизни армии.

?

Следующая выписка из письма (от 10 июля 1895 года) Вильгельма на имя Николая Романова [15] См. Переписка Вильгельма II с Николаем И. Госиздат, 1923 г., письмо № 9.

также дает представление о том, как производилась такого рода разведка и чем она иногда кончалась:

"… Случилось одно происшествие, о котором, мне кажется, я должен сообщить тебе, так как я уверен, что произошло оно без ведома Алексея, а став известным среди нашего офицерства, оно произвело очень неприятное впечатление. На борт "Грозящего" — судно, на котором я пригласил адмирала Скрыдлова и его капитанов пройти канал (речь идет о торжестве открытия Кильского канала. — К. 3.), тайным образом были приняты два инженерных офицера, о присутствии которых ничего не было заявлено нашим властям. Старшим был полковник Бубнов. Офицеры эти вместе с лейтенантом, специалистом этого дела, имевшим большой фотографический аппарат, все время делали снимки с наших фортов и батарей, заметки и рисунки, и наконец, когда Скрыдлов заметил, что мой морской атташе был очень удивлен, видя на судне совершенно незнакомых людей, — они были ему представлены, как два управляющих водными работами и водными путями. В Киле поведение Бубнова сделалось настолько подозрительным, что полиция и жандармы стали за ним следить. Он ходил переодетым в статское платье и шатался вокруг укреплений, что иностранцам строжайше воспрещается.

Я полагаю, что не совсем красиво, будучи приглашенным в качестве гостя и присутствуя на празднике в чужой стране, открывшей вам гостеприимно двери и пустившей вас в свою военную гавань, злоупотреблять гостеприимством, шпионя у своего друга, да еще надевая при этом личину. Последствием этого будет то, что к русским военным судам будут относиться с большим недоверием и создается тягостное настроение, о котором я очень сожалею и которое я надеюсь преодолеть…."

Глава седьмая. Отчетные отделения штабов военных округов

Назначение отчетных отделений — изучение вероятных противников. — Способы сбора сведений. — Результаты работы отчетных отделений за 1903–1904 гг. — Ограбление отчетным отделением Киевского военного округа штаба австрийской дивизии, спровоцированного австрийцами с целью заставить русских поверить дезинформационным документам.

При штабах Петербургского, Виленского, Варшавского, Киевского, Одесского, Московского, Кавказского, Туркестанского военных округов и Приамурского и Заамурского округов пограничной стражи существовали так называемые отчетные отделения, занимавшиеся разведкой. Официальный штат этих отделений был крайне ограничен. Точно определенного района разведки им не отводилось, а лишь указывалось, что такой-то округ в случае войны должен сформировать такую-то полевую армию, которая займет участок примерно там то. Вот этот примерный участок округа и старались осветить и изучить. Так, например, разведывательный аппарат Петербургского военного округа освещал Скандинавские страны, аппарат Виленского округа — Германию, Варшавский округ — Австро-Венгрию и Германию, Киевский и Московский округа — Австро-Венгрию, Одесский округ — Австро-Венгрию, Румынию и Турцию и т. д.

Подобно тому, как в центральном органе разведки Главного штаба не было определенного, точного и ясного представления о том, как организовать и вести разведку и какие конкретные задачи ей ставить, так и штабы военных округов этими вопросами не задавались. Кое-что делали, кое-кого посылали и кое-какие сведения получали. Приемы и способы разведки практиковались те же, что и в Главном штабе. Лишь изредка, случайно, по своей собственной инициативе, на свой страх и риск, кто-либо из офицеров разведывательной службы штаба того или иного округа предпринимал какой либо самостоятельный шаг по добыче секретных сведений и документов.

Штабы военных округов в своей разведывательной работе пользовались всякими возможностями. Они имели своих постоянных тайных агентов из среды иностранных подданных, командировали на рекогносцировки под тем или иным предлогом офицеров генштаба, организовывали кражи документов посредством подкупа солдат соседей, опрашивали дезертиров армий соседей, купцов, возвращавшихся с полевых работ рабочих и т. д. Но все это носило случайный характер.

Пристраивать руководителей агентуры штабов западных округов к консульствам или другим официальным русским учреждениям заграницей можно было лишь с высочайшего разрешения в каждом отдельном случае.

До 1903 года штабы военных округов не имели также права непосредственно сноситься с официальными военными агентами. В ноябре 1903 года было утверждено новое "положение о письмоводстве в военном ведомстве", в котором вопрос о непосредственном отношении штабов военных округов с официальными военными агентами был изложен в следующей редакции:

"Когда войскам встречается надобность в содействии наших военных агентов за границей, то с просьбами об этом следует обращаться в окружные штабы, начальники которых, в зависимости от содержания вопроса, сносятся с военными агентами или сами непосредственно, или через Главный штаб".

Но, несмотря на это "положение", Особое делопроизводство все время старалось препятствовать непосредственным сношением с военными агентами не только войсковых частей, но и штабов военных округов, настаивая, чтобы все сношения происходили лишь через Особое делопроизводство.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: