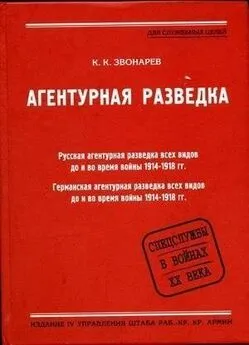

Константин Звонарев - Агентурная разведка. Книга первая. Русская агентурная разведка всех видов до и во время войны 1914-1918 гг.

- Название:Агентурная разведка. Книга первая. Русская агентурная разведка всех видов до и во время войны 1914-1918 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом Княгиня Ольга

- Год:2005

- Город:Киев

- ISBN:966-96101-3-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Звонарев - Агентурная разведка. Книга первая. Русская агентурная разведка всех видов до и во время войны 1914-1918 гг. краткое содержание

Результатом реализации столь глобального замысла стали подготовленные К.К. Звонаревым (настоящая фамилия Звайгзне К.К.) два тома капитального исследования: том 1 — об агентурной разведке царской России и том II — об агентурной разведке Германии, которые вышли из печати в 1929-31 гг. под грифом "Для служебных целей", издание IV управления штаба Раб.-Кр. Кр. Армии

Первая книга посвящена русской агентурной разведке. Фактически это подробная история военной разведки России с 1903 по 1918 г. Автор тщательно описывает разведывательную систему России начала XX века, проводит обзор деятельности военных атташе, тайных агентов, военной агентуры департамента полиции до и во время Русско-японской войны. Рассматриваются проблемы взаимоотношений военного министерства с министерствами иностранных и внутренних дел. Значительное внимание уделено вопросам реорганизации агентурной разведки в период с 1906 по 1914 г., особенностям ее функционирования на различных театрах военных действий, дальневосточном направлении, а также под руководством штабов военных округов европейской России, Ближнего и Среднего Востока. В отдельную главу выделена проблема подготовки агентуры к войне на Западе и Дальнем Востоке. В ней автор говорит о том, что русский Генеральный штаб не имел в мирное время системно организованной агентурной разведки и о своих противниках имел самое смутное и подчас совершенно неверное представление. При этом ГШ не предпринимал никаких реальных мер для организации агентурной сети на случай войны.

Помимо описания конкретных разведывательных мероприятий и операций во время Первой мировой войны, автор анализирует основные ошибки и промахи царского ГШ в организации и ведении агентурной, в особенности зафронтовой, разведки, обращает внимание на недостаточное использование форм, средств и методов экономической борьбы с противником, ведения так называемой "малой войны", а также робкие попытки проведения диверсионных мероприятий.

Агентурная разведка. Книга первая. Русская агентурная разведка всех видов до и во время войны 1914-1918 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

После 20-го апреля 1905 года заведывающим разведкой был назначен офицер Ген. штаба. Этот офицер определил сам себе район разведки перед фронтом корпуса и разделил его на ближний и дальний. За первым было установлено беспрерывное наблюдение и, по словам этого офицера, ему ежедневно было известно количество японских войск в более крупных пунктах этого района.

Во второй район высылались особо надежные агенты, якобы, доставлявшие весьма ценные сведения. Иметь постоянное наблюдение за этим районом не представлялось возможным из-за недостатка агентов.

Этот офицер делил своих агентов на три категории.

1. Агенты-резиденты.

2. Агенты-ходоки и

3. Агенты связи.

Агентов-резидентов он имел 6 чел., расположенных в шести разных пунктах. При каждом из них находилось по три агента связи и столько же при заведывающем разведкой корпуса. Назначение их было следующее. Как только от резидента приходил агент связи, к нему же немедленно высылался другой агент связи из штаба корпуса. Благодаря такому порядку, якобы, удавалось достичь того, что донесения не задерживались, поступали регулярно, и резидент также регулярно получал руководящие указания. Резидент имел несколько осведомителей, которые шныряли по всему району и собирали нужные сведения.

В общем, по словам этого офицера, такая система давала, хорошие результаты и от резидентов получались даже документы.

Агентов-ходоков, высылавшихся из штаба корпуса, этот офицер делил на два разряда: на получавших постоянное жалованье, суточные и наградные и на нанимавшихся для исполнения какой-либо определенной задачи со сдельной оплатой.

Практика показала, что агент-китаец, получавший определенное, хотя и небольшое, месячное жалованье, чувствовал известную зависимость от нанимателя и относился к своему делу с большей добросовестностью. Поэтому, более или менее подходящих и способных агентов старались переводить на постоянное месячное жалованье.

Кроме того, высылались агенты для следования вместе с крупными неприятельскими войсковыми частями. Наиболее подходящими для этого оказались мастеровые. Так, например, при одной из дивизий армии Куроки имелись в качестве агентов данного корпуса — кузнец и плотник.

Наиболее трудную задачу для агентуры этого корпуса представляла вербовка агентов. Нужно было вербовать таких лиц, которые имели бы родственников в тылу противника. Им легче Удавалась проникнуть в тыл противника и проживать там более продолжительное время, ибо родственники ручались за их благонадежность. Необходимо отметить, что к агентам-резидентам ходили только их родственники, или же выдававшие себя за таковых.

Агентов держали много, так как китайцы обычно довольствовались небольшим заработком, почему, накопив некоторую сумму денег, в большинстве случаев, временно отказывались работать.

В самом начале агентуре удалось завербовать ученого китайского врача и его родственника. Благодаря тому, что они оба пользовались большим почетом среди местного населения, с их помощью удалось завербовать достаточное количество агентов в тылу противника. Завербовать агента без посредства влиятельного китайца — было вообще задачей трудно выполнимой.

Хорошие результаты получались, если опрос агентов производил кто-либо из офицеров, знавших китайский язык, так как агенты никакого доверия к переводчикам-китайцам не питали. Кроме того, последние требовали от агентов вознаграждения, вернее — взяток.

Хотя, в общем, агенты давали правдивые сведения и сознавались, когда им не удавалось проникнуть до указанного пункта, но все же на их честность положиться было нельзя и приходилось посылать специальных агентов для проверки их донесений.

Посылать агента так, чтобы другие этого не знали, не представляло особых затруднений потому, что сами агенты тщательно друг от друга скрывали свою работу по шпионажу.

При опросе, когда сведения агентов сильно расходились, устраивались очные ставки. Обычно в таких случаях один из агентов сознавался, что он, почему-либо не дошел до указанного пункта и дал неверные сведения. В таких случаях виновный подвергался наказанию, но не за неисполнение задачи, а за неправдивость.

Под конец войны некоторые агенты сильно усовершенствовались. Так, например, при наступлении японцев они во время боя прибегали и точно сообщали о силах наступающих и о направлении их движения.

Постоянное жалованье агентов, не считая наградных, доходило до 60 руб. в месяц; простые агенты получали от 15 до 30 руб. в месяц. За документы платилось особо, например, за конверт — 5 руб., за конверт с письмом — 10 руб. и т. д. За все время такого рода документов было доставлено около 200 и около 100 донесений.

В штабе 3-го Сибирского корпуса (I армия) агентурной разведкой ведал офицер Генерального штаба с несколькими помощниками из студентов института восточных языков.

Агенты вербовались, что называется, прямо с улицы. Проверяли их благонадежность и способности тем, что в первое время им давали простые задания. В зависимости от их исполнения, выносилось решение о пригодности или непригодности каждого данного лица для разведки. Процент непригодных был весьма велик. В общем, количество агентов колебалось от 10 до 25 человек одновременно.

Найти подходящих людей было крайне трудно. Охотников отправиться в тыл противника было мало. Приемом же — брать заложниками отца или брата агента и казнить их в случае невозвращения последнего или доставки неверных сведений, как это, якобы, практиковали японцы, — агентура корпуса не пользовалась. Количество совершенно бесценных донесений было громадно.

Оплачивались агенты в зависимости от ценности донесения, его достоверности и своевременности. Если к донесению были приложены вещественные доказательства (письма, ярлыки и пр.), то платилось по 25–30 руб., за маловажные 3–5 руб.

В штабе 4-го Сибирского корпуса (I армия) агентурой ведал офицер-восточник, под непосредственным руководством начальника штаба корпуса.

В этом корпусе, благодаря отсутствию разграничения района разведки, агенты высылались с таким расчетом, чтобы определить расположение противника впереди фронта корпуса и двух с ним соседних корпусов (вправо и влево). Агентов было 1–5, ибо после каждого поражения русских они разбегались и новые весьма неохотно шли на службу. В большинстве случаев проход через линии фронта был невозможен; можно было пробираться лишь на флангах.

Оплата агентов производилась в зависимости от ценности принесенных сведений и документов. Надежные агенты получали жалованье помесячно — от 25 до 75 руб., сдельно — от 5 до 25 руб. за донесение.

В штабе 7-го Сибирского корпуса (был сформирован из отряда Ренненкампфа и вошел в состав I армии) агентурой ведал армейский офицер. Он редко находился при штабе корпуса, а почти всегда ютился где-либо вблизи передовых позиций, сам ходил на разведку и т. д., объясняя это желанием быть в курсе дела и иметь возможность лично проверять сведения агентов. По крайней мере, так он писал в своем отчете.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: