Валентин Седов - Славяне в древности

- Название:Славяне в древности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1994

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Седов - Славяне в древности краткое содержание

Славяне в древности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Филин Ф.П. Образование языка восточных славян… С. 139, 140.

Зализняк А.А. О характере языкового контакта между славянскими и скифо-сарматскими племенами // Краткие сообщения Института славяноведения. Вып. 38. М.. 1963. С. 22.

Kiparsky V. Russische historiche Grammatik. Ill: Entwicklung des Wortschatzes. Heidelberg, 1975. S. 59—61.

Трубачев O.H. Из славяно-иранских лексических отношений //Этимология. 1965. М., 1967. С. 3—81.

Sulimirski Т. Sarmaci nie tylko w kontuszach // Z otchlani wiek6w. 1977. № 2. S. 102—110; Седов B.B. Скифо-сарматское воздействие на культуру древ¬них германцев Скандинавии и Южной Балтики // Тезисы докладов VI Всесоюзной конференции по изучению Скандинавских стран и Финляндии. 4.1. Таллин, 1973. С. 109.

Трубачев О.Н. Лингвистическая периферия древнейшего славянства. Индоарийцы в Северном Причерноморье // Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1978. С. 386—405; Он же. «Старая Скифия» Геродота (IV.99) и славяне. Лингвисти¬ческий аспект. // Вопросы языкознания. 1979. № 4. С. 41,42.

Трубачев О.Н. Из славяно-иранских лексических отношений… С. 20.

Wiesner J Die Thraken. Stuttgart, 1963 S 43; Nalepa J. О s^siedztwie prabaltow z pratrakami II Sprakliga Bidrag. V. 5. Ms 23. 1966. S 207, 208; Duridanov I Thrakisch-dakische Studien. Die thra- kiscli- und dakisch-baltischen Sprachbeziehungen Sofia, 1969, Топоров B.H. К фракийско-балтнйс- ким языковым параллелям // Балканское языкоз¬нание. М., 1973. С. 30—63; Трубачев О.Н. Названия рек Правобережной Украины. Словообра¬зование. Этимология. Этническая интерпретация М., 1968.

. Бернштейн С.Б. Очерк сравнительной граммати¬ки… С. 93.

Kiparsky V Die gemeinslavischen LehrwOrter aus dem Germanischen. Helsinki. 1934

Мартынов B.B. Славяно-германское лексическое взаимодействие древнейшей поры. Минск, 1963; Он же. О надежности примеров славяно-германского лексического взаимопроникновения // Типология и взаимодействие славянских и германских языков. Минск, 1969. С. 100—113.

Савченко А.Н. О генетической связи праславянского с прагерманским // Типология и взаимодействие славянских и германских языков. Минск, 1969. С. 39—48.

Bimbaum EL W sprawie praslowmnskich zapozyczen z wczesnogermaftskiego, zwlaszcz z gockiego // International Journal of Slavic Linguistics and Poe-Hics. 27. 1983. S. 25—44; Idem. Zu den aitesten lexikalen Lehnbeziehungen zwischen Slawen und Germanen // Wiener Slawistrscher Almanach. Bd 13 Wien. 1984 S. 7-20; Manczak W. Czas i miejsce zapozycnen germansktch w praslowiaAskiin // International Journal of Slavic linguistics and poetics Bd. 27 1983 S 15—23.

Бернштейн С.Б. Очерк сравнительной грамматики…С. 94.

Treimer К. Ethnogenese der Slawen. Wien, 1954. S 32—34; Бернштейн С.Б. Очерк сравнительной грамматики… С. 94, 95; Трубачев О.Н. Этногенез и культура древнейших славян… С. 43

Lehr-Splawmski Т. Kilka uwag о stosunkach jfzykowych celtycko-praslowiafiskich // Rocznik slawistyczny. T. XVIII. 1956. S. 1—10.

Трубачев О.Н. Ранние славянские этнонимы — свидетели миграции славян // Вопросы языкознания. 1974. Вып. 6. С. 48—67.

Дыбо В.А. Славянская акцентология. Опыт реконструкции системы акцентных парадигм в праславянском. М., 1981; Булатова Р.В., Дыбо В.А., Николаев C.Л. Проблемы акцентологических диалектизмов в праславянском // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1988. С. 31—65; Дыбо В.А., Замятина Г.И., Николаев C.Л. Основы славянской акцентологии. М., 1990; Они же. Праславянская акцентология и лингвогеография // Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. Доклады российской делегации М., 1993. С. 65—88.

Роль топонимики в изучении этногенеза славян

Топонимика представляет собой особые разделы языкознания, истории и географии. История каждого этноса в большей или меньшей степени проявляется в топонимии, и исследователи очень давно в изысканиях о древнем славянстве обратились к этому виду источников. Географические названия развивались исторически, их происхождение самым тесным образом связано с языками и диалектами племен и народов, населявших в древности и занимавших в последнее время те или иные местности. Научный анализ топонимии позволяет локализовать этноязыковые следы, сохраненные в географической номенклатуре, определить регионы расселения и миграций различных этнических групп. Топонимы хранят ценную информацию о былых эпохах, миграциях и смешениях племен и народов. Топонимические данные приобретают функции этноопределяющих признаков, дают возможности определять древние ареалы различных этнических групп и в ряде случаев способствуют характеристике их экономики, культуры и среды обитания. Топонимы в той или иной степени связаны с такими темами, как земледелие, ремесла,рыбная ловля и лесные промыслы. Картографическая обработка материалов топонимики представляет исключительный интерес для лингвистики, истории, археологии и антропологии.

Попытки привлечь топонимические материалы для определения прародины славян, реконструкции их ранней истории и миграционных процессов предпринимались многими исследователями. Топонимика прошла длительный путь развития. Многое из того, что было высказано исследователями в прошлом столетии, ныне представляет в основном чисто историографический интерес. Некоторые ученые относят прошлые топонимические мнения даже к области донаучной ономастики. Действительно, современная топонимика с ее методами сбора, систематизации и анализа географических названий заметно отличается от старых изысканий, покоившихся главным образом на выборочном этимологизировании топонимов. Но и она часто встречает непреодолимые трудности в освещении многих вопросов славянского этногенеза.

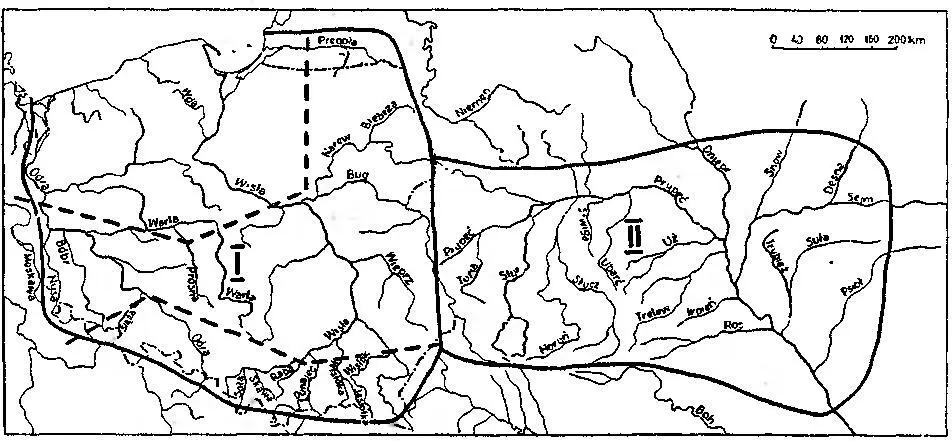

Из всех географических названий для этноисторических изысканий наиболее надежными и полезными ввиду их архаичности являются гидронимы. Они сложились в древности, в основном до возникновения большинства названий населенных пунктов. Они в большей степени отражают особенности природной среды и в меньшей степени были подвержены изменениям при сменах этносов.

Длительное время в науке было распространено представление, что областью древнейшего обитания славян должны быть земли с «чисто» славянскими водными названиями или территория наибольшей их концентрации.

Поисками регионов концентрации славянских водных названий или областей с «чисто» славянскими гидронимами занимались многие исследователи и приходили к весьма противоречивым результатам.

Это была явно ошибочная предпосылка. Европа в древности пережила многочисленные миграции, поэтому топонимические карты ее отдельных регионов (за исключением, может быть, северо-восточных окраин) выглядят довольно пестро. Оказывается, что области сосредоточения гидронимии определенной языковой принадлежности обычно являются показателями миграции соответствующих этнических трупп. «Чистота» славянских названий вод вовсе не говорит о древности заселения славянами этого региона, последние обычны часты для территории бесспорно позднего расселения.

Интервал:

Закладка: