Валентин Седов - Славяне в древности

- Название:Славяне в древности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1994

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Седов - Славяне в древности краткое содержание

Славяне в древности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Племена рассматриваемого среднеевропейского региона создали сравнительно высокую материальную н духовную культуру, обладающую многими определенными чертами сходства. Вместе с тем выявляются и некоторые локальные различия. Так, в западной части ареала различаются нижнерейнская, вюртембергская, хагенауская (эльзасская), среднерейнская, гессенская и дюнебургская (ильменауская) группы, в восточной — чешско-пфальская (восточнобаваро-чешская), среднедунайская и карпатская (юго-восточная).

Происхождение культуры курганных могил — пока нерешенная проблема. М. Гимбутас вслед за рядом других исследователей полагала, что в ее основе лежит унетицкая культура, которая в предшествующее время (1800—1500 гг. до н.э.) была распространена в части ареала культуры курганных могил. Между этими культурами действительно наблюдаются черты преемственности.

Территория культуры курганных могил постепенно увеличивалась за счет расселения ее носителей и ассимиляции инокулътурного населения. Археологические данные отчетливо показывают, как племена рассматриваемой культуры в ходе своего расселения распространяли свойственные им элементы обрядности, керамику и металлические изделия и, таким образом, положили начало образованию некоторых из локальных культурных групп, которые были названы выше.

На поздней стадии развития в культуре курганных могил получают распространение бескурганные захоронения по обряду трупосожжения. Этот процесс протекал постепенно и завершился во второй половине XIII в. до н.э. Обычай сооружать курганы полностью исчезает, а обряд кремации умерших повсеместно становится господствующим ритуалом. Новая обрядность — захоронения остатков трупосожжения в урнах на грунтовых могильниках («полях погребений») — дала название новому крупному образованию — среднеевропейской культурно-исторической общности полей погребальных урн (рис. 18 и 19), датируемой XIII—VIII/VII вв. до н.э. 2.

Параллельно происходят и некоторые изменения в хозяйственной деятельности населения. Господствующей отраслью экономики становится земледелие, а скотоводству отводится вторая роль. Земля обрабатывалась плугом, и лошадь приобретает хозяйственное значение. Впрочем, нередко по-прежнему плуги тянулись и волами. Основными земледельческими культурами были пшеница-эммер (полба) и пленчатый шестирядный ячмень, которые культивировались в Средней Европе и раньше. Теперь к ним добавляются овес и рожь. Выращивались еще полевой горох и чечевица, культивировались также лен и масличные — мак и репс.

Наблюдается еще более активное развитие бронзовой металлургии. Орудия труда теперь более широко представлены топорами, серпами, ножами и шильями, предметы вооружения — наконечниками копий и стрел, а также мечами, при этом постепенно получают распространение мечи длиной 80—100 см с литой массивной рукояткой.

Еще более широкое распространение получают бронзовые украшения — одежные булавки разных типов, браслеты, перстни, височные кольца, ожерелья из трубочек и бус. Появляется обычай застегивать одежду фибулами, встречаются и бронзовые орнаментированные пуговицы. На позднем этапе распространяются бронзовые сосуды.

Некоторые исследователи рассматриваемых древностей считают, что на добыче руд и выплавке металлов в связи со значительным расширением этой деятельности специализировались отдельные общины. Добыча руды, металлургия бронзы и изготовление изделий из нее были весьма сложными процессами, которые могли осуществлять специалисты-ремесленники. Поэтому внутри среднеевропейской общности полей погребальиых урн сформировались отдельные общины из кузнецов-медников, металлургов и рудокопов, которые обслуживали другие общины, занятые сельскохозяйственной деятельностью.

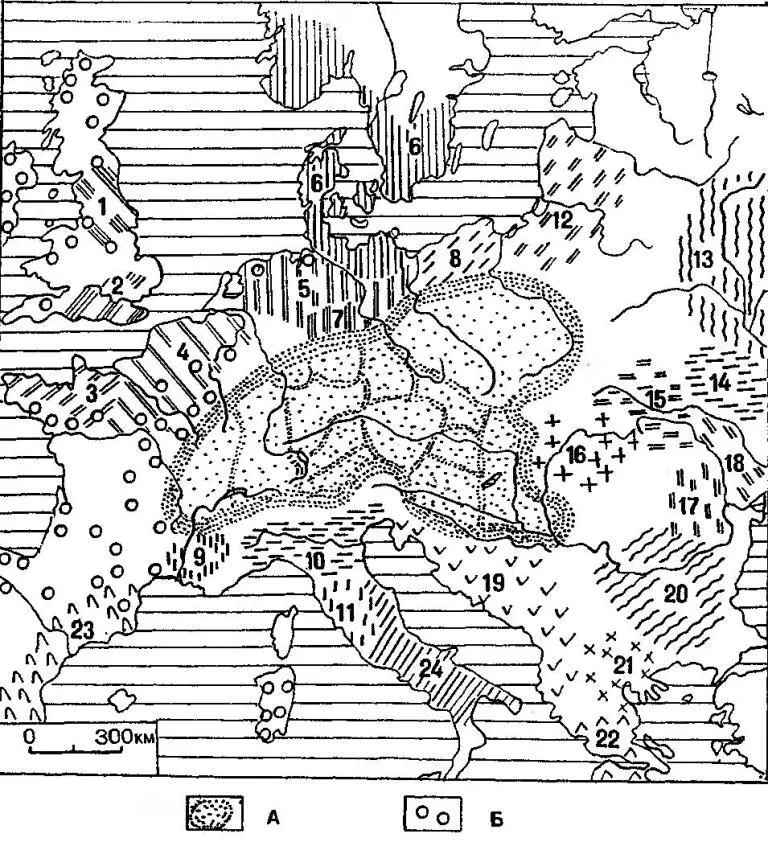

Рис. 19. Средняя Европа во второй половике Ц тысячелетия до н.э.: а — ареал среднеевропейской общности полей погребальных урн; б — распространение мегалитических сооружений.Археологические культуры: 1 — Фуд-Вессель; 2 — Уэсекс; 3 — бретонская; 4 — Сены-Уазы-Марны; 5 — нордийская-пошерзонская; 6 — нордийская-щишлейская; 7 — унструцкая; 8 — гробовско-смердовская; 9 — Роны; 10 — террамар; II — протовилланова; 12 — балтийская; 13 — сосницкая; 14 — белогрудовская; 15 — комаровская; 16 — перьямош-печица; 17 — монтеору; 18 — ноа; 19 — древности Западной Адриатики (раннелибурнская, раннеяподская, среднедалматская, среднебоснийская, южно-далматская, глазинацкая, гайтан-мате и деволлская культурные группы); 20 — инкрустированной керамики; 21 — позднемакедонская; 22 — поэднеэлладская; 23 — Эль-Аргар; 24 — апеннинская

Основная масса поселений среднеевропейской общности была неукрепленной, размеры их различны — от небольших до крупных, площадью около 50 га. Располагались они в местах, наиболее пригодных для сельскохозяйственной деятельности, на всхолмлениях вблизи рек или ручьев, иногда в речных долинах. Некоторые из селений обносились рвами. Со временем появляются и укрепленные поселения, устроенные в местах, приспособленных для обороны, — на мысах, островках, холмах, возвышениях и т.п. Онн укреплялись искусственными сооружениями — стенами, сложенными из камней, валами из земли и дерева, палисадами из бревен. К числу наиболее изученных укрепленных поселений принадлежат Бискупинское, о котором речь подробнее пойдет в следующем разделе, Бухау — на острове Федерзее в Баварии 3 и ряд городищ, устроенных на холмах, в Дунайском регионе.

Жилищами служили наземные постройки со столбовой конструкцией стен. На ряде поселений среднеевропейской общности в Чехии выявлены жилища со стенами, обмазанными глиной. Внутри обмазка расписывалась геометрическим орнаментом белой и красной краской. На всех поселениях обычны грушевидные ямы для хранения зерна и загоны для скота. На поселении Бух близ Берлина исследованы раскопками большие закопанные в землю глиняные сосуды для хранения продовольственных запасов.

По особенностям глиняной посуды и некоторым другим культурным элементам в составе среднеевропейской общности полей погребальных урн выделяется несколько групп (или культур). Наиболее крупная из них — лужицкая — занимала северо-восточные земли ареала рассматриваемой общности, включая бассейны Одера, Вислы и правобережье Эльбы. Ниже о ней будет сказано подробнее. К ранней стадии среднеевропейской общности принадлежат также рейнско-швейцарская, майнская, восточнофранцузская, южнонемецкая, велатицкая, бейердорфская, хотинская, вальская, киовизская и мелавичская культуры. Очевидно, это было непрочные культурные формирования: на поздней стадии развития рассматриваемой общности образуются уже иные группы. Продолжали функционировать в этот период лужицкая, рейнско-швейцарская, майнская и южнонемецкая культуры. Кроме того, выделяются нижнерейнская, южнофранцузская, каталонская, штильфридская, иллирийская крупные группы и несколько более мелких формирований.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: