История и антиистория. Критика «новой хронологии» академика А.Т. Фоменко

- Название:История и антиистория. Критика «новой хронологии» академика А.Т. Фоменко

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Языки славянской культуры

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 5-94457-007-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

История и антиистория. Критика «новой хронологии» академика А.Т. Фоменко краткое содержание

История и антиистория. Критика «новой хронологии» академика А.Т. Фоменко - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

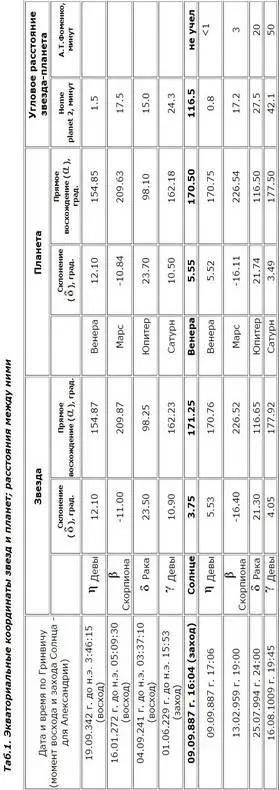

Таб.1. Экваториальные координаты звезд и планет; расстояния между ними.

Таблица показывает, что при традиционной датировке наблюдений, описанных у Птолемея, расстояние между звездой и планетой (восьмая колонка), меньше, чем при датировке по Фоменко. Расстояния, которые дает сам А.Т. Фоменко, как сказано, не могут не отличаться от данных "Home planet"; кроме того, что они приведены для моментов времени, не совпадающих с моментами, указанными Птолемеем - восхода и захода, только Марс у А.Т. Фоменко сблизился со звездой лучше (лучше для невооруженного глаза), чем при нормальной датировке.

* * *

Единственное решение, которое А.Т. Фоменко нашел для покрытий звезд планетами и на его основе передатировал "Альмагест" и историю, подкреплено еще одним "единственным решением".

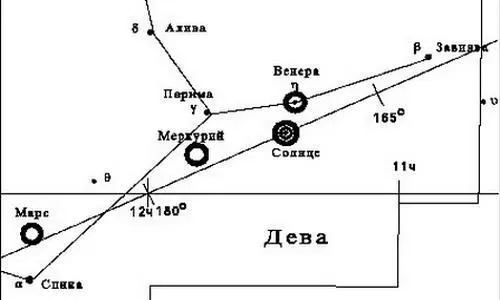

Рис.2. Положение Венеры, Солнца, Меркурия и Марса на небе в 24 часа по Гринвичу 9 сентября 887 г. Венера, действительно, покрыла звезду, но при этом всего в двух градусах от нее - Солнце.

Каждому астроному хотя бы раз в жизни в качестве практики приходилось вычислять даты и определять условия наблюдения лунных затмений. Такую же задачу решает и А.Т. Фоменко, беря из наблюдений, описанных у Птолемея, только фазу лунного затмения и его год. Читателю следует запомнить слова А.Т. Фоменко о том, что "...ввиду того, что лунное затмение видно сразу с половины земного шара, указание места, где было наблюдено затмение, существенного значения для нас не имеет". По уже описанной методе автор находит, когда после рождества Христова последовательность затмений совпала с интервалами времени, извлекаемыми из списка затмений Птолемея. В результате 18 затмений "Альмагеста" получают даты от 491/492 г. н.э. до 1350 г. н.э., а его автор становится, современником, по меньшей мере, Дмитрия Донского и деда астронома Улугбека - завоевателя Тамерлана.

Каждый астроном, который хотя бы раз в жизни вычислял даты и определял условия наблюдения затмений, знает, что у них есть неприятное для единственного решения свойство: "последовательность затмений повторяется почти точно в прежнем порядке через промежуток времени, который называется сарос (сарос - египетское слово, означающее "повторение")". [169] П.И. Бакулин, Э.В. Конович, В.И. Морозов. Курс общей астрономии. М., 1974. С.146.

Лунные затмения происходят в полнолуние. Из-за того, что лунная орбита наклонена к эклиптике - плоскости вращения Земли вокруг Солнца, полная Луна может попасть или не попасть в земную тень. Чтобы Луна попала в тень - случилось затмение, узел ее орбиты (точка, в которой она пересекает эклиптику) должен отстоять от центра тени меньше чем на 10.6°. Полнолуние повторяется в среднем через 29.53059 суток (синодический месяц); через один и тот же узел своей орбиты Луна проходит через 27.21223 суток (драконический месяц). 223 синодических месяца практически равны 242 драконическим - 6585.32 и 6585.36 суток. Хотя любая последовательность затмений повторится через сарос - 223 синодических месяца, условия затмения будут несколько иными - Луна за каждый сарос опаздывает к своему предшествующему месту на орбите на 0.04 суток, поэтому изменятся фаза и продолжительность затмения. Если не учитывать место наблюдения, месяц и день, как это делает А.Т. Фоменко, для того чтобы найти дополнительное решение к его единственному, достаточно определить дату, когда в момент затмения Луна находилась на таком же расстоянии от любого узла своей орбиты, что и в затмение, определенное А.Т. Фоменко.

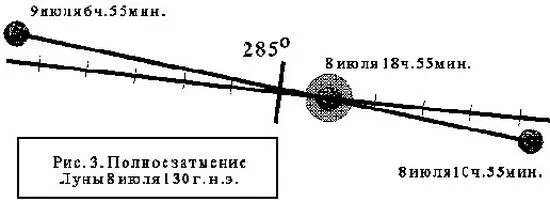

Не мудрствуя лукаво, посмотрим на последнее полное затмение Птолемея (849 год эры Набонассара), которое А.Т. Фоменко относит на 1349 год, и сравним его с полным затмением, произошедшим в год 130 нашей эры - традиционную, как сказал бы математик, дату. Между ними прошло 445232.17009 суток или 15077 лунных месяца. В полнолуние 1 июля 1349 г. в 00:06 (а не в 23:00 30 июня, как думает А.Т. Фоменко), Луна отошла от узла на 0.7°, в полнолуние же 8 июля 130 г. ей оставалось до узла 0.25°.

Как было объяснено выше, с таким же сдвигом в 1° все вычисляемые А.Т. Фоменко затмения находят себе аналогию за 1219 лет до его дат. Проверять, однако, сказывается ли на фазе затмений сдвиг Луны по орбите на 1°, нет никакой нужды и смысла по следующей причине.

Рис. 3. Полное затмение Луны 8 июля 130 г. н.э.

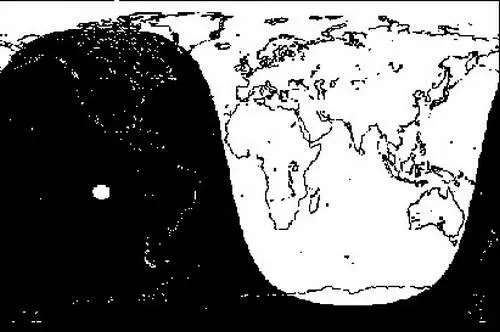

Приступая к анализу лунных затмений "Альмагеста", А.Т. Фоменко заявил, что место их наблюдения роли не играет. Поэтому среди 18 затмений, для которых он установил дату и время, фигурируют восемь, произошедших в 16, 14, 13, 5, 19, 7, снова в 7 и в 12 часов по Гринвичу - в те часы, когда над Александрией светило яркое солнце. Самое замечательное из них - затмение в 7:00 23 апреля 1046 года. На карте видно, где в этот момент проходила граница дня и ночи, и становится ясно, что, согласно А.Т. Фоменко, сведения о затмении 1046 г. Птолемей (если сам он не был эскимосом) получил либо от американских индейцев, либо от пингвинов Антарктиды. Если это не так, то расчеты А.Т. Фоменко свидетельствуют о том, что древние умудрялись одновременно видеть над земным горизонтом и Солнце, и Луну, на которую Земля бросила свою тень. Хотя академик еще не прилагал свои способности к разработке нетрадиционной оптики, объяснение напрашивается само собой: свет распространяется по кривой, крутизна которой зависит от того, на сколько слоев надо покромсать историю.

* * *

Рассмотрим, однако, более общую задачу: может ли исследователь, исповедующий слоеность истории, доказать неадекватность исторического времени истинному по схеме, предлагаемой А.Т. Фоменко?

1) Вспомним, что четыре астрономических события, которые Птолемей позаимствовал у разных авторов - покрытие звезд Венерой, Марсом, Юпитером и Сатурном, выстраиваются в хронологическую цепочку с промежутками в 70, 32 и 11 лет (72, 35 и 15 - у А.Т. Фоменко).

Рис.4. Граница дня и ночи во время лунного затмения 23 апреля 1046 г. Видно, что на всей территории Старого Света в этот момент светило солнце и не было видно никакой Луны.

2) Оставим на совести исследователя, что с помощью сомнительного программного обеспечения он ищет совпадения этой цепочки с астрономической реальностью в одном направлении по шкале времени и, таким образом, сразу предусматривает сжатие истории человеческой цивилизации. Напомню, что конечный результат предусматривает слоеность времени и совпадение по истинному времени событий, отличающихся по историческому. Вспомним опять:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: