Анатолий Фоменко - 400 лет обмана. Математика позволяет заглянуть в прошлое

- Название:400 лет обмана. Математика позволяет заглянуть в прошлое

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Астрель

- Год:2007

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-043506-7, 978-5-271-16652-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Фоменко - 400 лет обмана. Математика позволяет заглянуть в прошлое краткое содержание

Первая часть посвящена критике скалигеровской хронологии. Подробно изложена история хронологической проблемы. Рассказано кто, как и когда создавал общепринятую ныне хронологию Скалигера — Петавиуса. Рассказано о предшественниках Новой хронологии — Исааке Ньютоне, Николае Александровиче Морозове и других ученых XVI–XX ВЕКОВ, ВЫРАЖАВШИХ НЕДОВЕРИЕ К ХРОНОЛОГИИ Скалигера — Петавиуса и предлагавших различные пути её исправления. Дан критический обзор МЕТОДОВ ДАТИРОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОРИКАМИ. В частности, критически анализируется радиоуглеродный метод датирования и его применения в хронологии.

Вторая часть описывает некоторые результаты новой хронологии — в основном полученные с помощью астрономии. Рассказано о датировках «античных» затмений — что получается, если датировать их независимо, без оглядки на скалигеровскую хронологию. Также рассказано о вычисленной Г.В. Носовским и А.Т. Фоменко окончательной датировке гороскопа, зашифрованного в библейском «Апокалипсисе» и впервые обнаруженного Н.А. Морозовым. Книга не требует от читателя специальных знаний и предназначена всем тем, кто интересуется применением естественно-научных методов к отечественной и мировой истории.

400 лет обмана. Математика позволяет заглянуть в прошлое - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

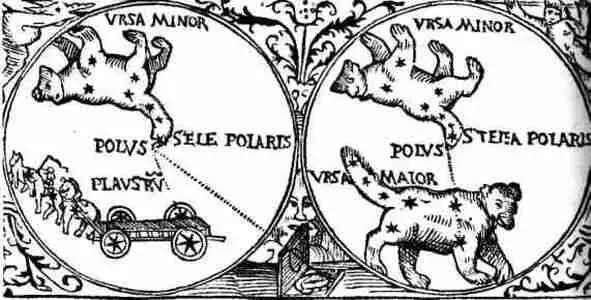

Следующий фрагмент мы процитируем в переводе Н.А. Морозова: «Имена этих колес… У заднего был облик Колесницы». Вероятно, здесь имеется в виду созвездие Большой Медведицы, изображавшееся когда-то в виде колесницы. Такое редкое средневековое изображение см., например, на карте из книги П. Апиани 1524 года [1013], рис. 139.

Продолжим цитирование в переводе Н.А. Морозова: «у второго облик Человека, у третьего облик Льва, у четвертого облик Орла. Колесницы поднялись. Это были ТЕ ЖЕ ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА, КОТОРЫЕ Я ВИДЕЛ» (Иез. 10:14–15). Кстати, библейский наблюдатель подчеркнул, что колесницы и живые существа, описанные им ранее в главе 1, — одно и то же. То есть планеты?

Рис. 139. Из этого старого изображения видно, что в средние века по каким-то соображениям созвездие Колесницы (левый рисунок) было ЗАМЕНЕНО на Большую Медведицу (правый рисунок). Взято из книги: P. Apianus, «Cosmographicus Liber Petri Apiani mathematici studiose collectus». — Landshutae, impensis P. Apiani, 1524 год, [1013]. Книгохранилище Пулковской обсерватории (Санкт-Петербург). См. также [543], с. 91, илл. 53.

И снова мы видим средневековую астрономию на страницах библейского пророчества: планеты на своих орбитах-колесах в их движении по небосводу.

Библия говорит: «И когда шли Херувимы (колесницы — Авт. ), ТОГДА ШЛИ ПОДЛЕ НИХ И КОЛЕСА; и когда Херувимы (колесницы — Авт. ) поднимали крылья свои, чтобы подняться от земли, и КОЛЕСА НЕ ОТДЕЛЯЛИСЬ, НО БЫЛИ ПРИ НИХ. Когда те стояли, стояли и они; когда те поднимались, поднимались и они; ибо в них был дух животных» (Иез. 10:16–17).

1.7. Библейское описание средневековой системы мира в виде небесного храма

Нельзя не упомянуть еще об одном замечательном астрономическом фрагменте в Иезекииле. В морозовском переводе он звучит так: «Там был облик Мужа, как бы с обликом Змея. В руке у него ЗЕМЛЕМЕРНАЯ ЦЕПЬ и ТРОСТЬ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ. И стоял он у ворот» (Иез. 40:3).

И далее на протяжении целой страницы описываются различные измерения и числовые соотношения в НЕБЕСНОМ ХРАМЕ. Измерения проводит некий Муж-измеритель. Что же это за Муж и что это за храм, так подробно описываемый Библией, — с расположением комнат, различных помещений, входов и выходов, столбов, их размеров и т. п.? Ответ удивительно прост. Достаточно снова обратиться к средневековым астрономическим картам.

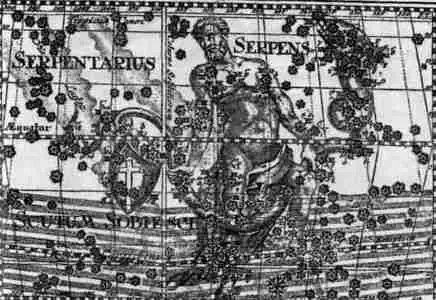

Рис. 140. Средневековое изображение созвездия Змиедержца, держащего на своих руках небесный экватор. На экваторе отмечены градусные деления, что делает его очень похожим на «измерительную веревку». Взято из книги: Corbinianus, «Firmamentum Firmianum», 1731 год, [1077]. Книгохранилище Пулковской обсерватории (Санкт-Петербург). См. также [543], с. 105, илл. 57.

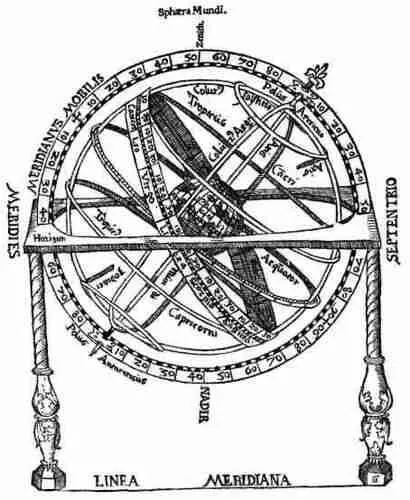

Рис. 141. Средневековая модель небесного храма. Изображение небесных механизмов, столбов, карнизов и т. п. Взято из книги: «Petri Apiani Cosmographia», 1540 года, или из книги: P. Apianus «Cosmographicus Liber Petri Apiani mathematici studiose collectus». — Landshutae, impensis P. Apiani, 1524 год [1013]. Книгохранилище Пулковской обсерватории (Санкт-Петербург). См. также [543], с. 29, илл. 71.

Например, в книге Корбиниануса 1731 года [1077] изображен Муж-Змиедержец (созвездие), держащий в руках небесный экватор В ВИДЕ ЦЕПИ или ВЕРЕВКИ, рис. 140. Сходство экватора с измерительной веревкой, очевидно, объясняется тем, что на экваторе наносили градусные деления. В таком виде небесный экватор изображается на подавляющем большинстве старинных карт. На этом же рисунке видна и вертикальная ТРОСТЬ — меридиан нижнего солнцестояния. Причем Змиедержец держит этот меридиан-трость вертикально в своей руке. Таким образом, на звездных картах такого рода он изображен именно как ИЗМЕРИТЕЛЬ! И мы видим, что эта средневековая картина созвездий довольно точно описана в ветхозаветной библейской книге.

НЕБЕСНЫЙ ХРАМ в виде чертога, как он и описан в библейском пророчестве, ИЗОБРАЖЕН НА ДЕСЯТКАХ ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ КАРТ как хорошо известный астрономический объект. Храм-чертог на небе показан, например, в книге П. Апиани [1013], рис. 141. Аналогичные небесные дворцы см. в книге Бахараха 1545 года [1021] — на одном из египетских зодиаков. См. также [543], с. 81–82, илл. 39–50, 51. Небесный чертог попросту изображает представления средневековых астрономов об устройстве Вселенной. Показаны планеты, их орбиты, Зодиак, созвездия, их движение и т. д. Это — средневековая до-коперниковская система мира.

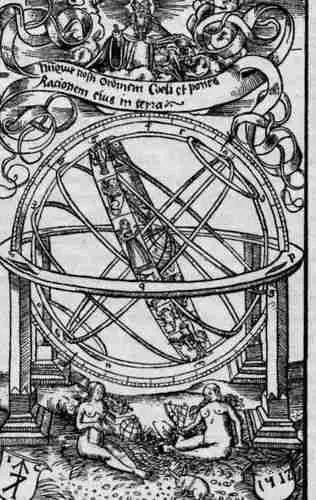

План небесного храма в виде здания, в центре которого вращаются колеса-орбиты планет, зодиакальное кольцо, имеется в книге Сакробусто (или Сакробоско) XVI века [1385], рис 142. Еще одно аналогичное изображение из другой книги Сакробусто [1383] представлено на рис. 143. Это изображение средневековой системы мира. Ангелы движутся внутри чертога, вращают карнизы, сваи и тяжелый зодиакальный пояс, вдоль которого скользят колеса-орбиты планет.

Нам могут сказать, что средневековые астрономы лишь изображали на своих картах «очень древние» библейские образы, пришедшие к ним со страниц Библии из «глубины тысячелетий». По нашему мнению, такая интерпретация чрезвычайно сомнительна Скорее всего, первичными были именно астрономические объекты, а не их литературные описания. Например, в Ветхом Завете. Все перечисленные выше астрономические образы — это отнюдь не «иллюстрации к Библии». Они наполнены вполне конкретным научным смыслом; орбиты-колеса, экватор, меридианы, звездные часы и т. д. Эти понятия были введены средневековыми астрономами в сугубо практических и научных целях, весьма далеких от литературных. И лишь ПОТОМ, писатели и поэты разглядывая звёздные карты, начали творить свои литературные образы. Не поэты создали средневековую теорию Вселенной — небесный храм с его колесами-орбитами. Это сделали профессиональные ученые-астрономы. Итак, первыми здесь шли ученые, а вслед за ними — поэты, воспевавшие их науку.

Вывод достаточно ясен. Все перечисленные астрономические фрагменты из библейской книги Иезекииль — это проявления средневековой или даже позднесредневековой научной культуры. И позднесредневековые астрономические карты, и библейские тексты были созданы, по-видимому, в XII–XVII веках н. э. в рамках одной и той же научной идеологии. И только придуманная позже скалигеровская хронология упорно пытается разделить их временной пропастью в полторы-две тысячи лет.

Рис. 142. Изображение небесного храма из книги: Sacro Bosco J.de. «Opusculu de Spbaera… clarissimi phuosophi loannis de Sacro busto». — Viennae Pannoniae, 1518 год, [1385]. Книгохранилище Пулковской обсерватории (Санкт-Петербург). См. также [543], с. 111, илл. 61.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: