Анатолий Фоменко - Числа против лжи.

- Название:Числа против лжи.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель, АСТ

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-075911-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Фоменко - Числа против лжи. краткое содержание

Начиная с 1973 года, исследованием проблемы занялся А.Т. Фоменко, а через некоторое время — под его руководством — группа математиков Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. А.Т. Фоменко и его коллегами были созданы новые математико-статистические методы обнаружения дубликатов (повторов), содержащихся в летописях.

Разработаны новые методы датирования событий. Вскрыты ошибки в принятой сегодня хронологии. Излагается «история истории»: кем, когда и как была создана принятая сегодня версия «древности». Как математика помогает вычислять даты древних событий? Почему картина звездного неба, записанная в известном библейском Апокалипсисе, указывает на конец XV века? Приводится один из главных результатов Новой Хронологии, а именно, «глобальная хронологическая карта», позволившая обнаружить поразительные сдвиги в хронологии, с помощью которых средневековая история X–XVII веков была искусственно «удлинена» хронологами XVII–XVIII веков.

Книга является уникальным событием в международной научной жизни, она не оставит равнодушным ни одного читателя. От читателя не требуется никаких специальных знаний. Нужен лишь интерес к всеобщей и русской истории и желание разобраться в ее многочисленных загадках. Книга предназначена для самых широких кругов читателей, интересующихся применением естественно-научных методов в истории.

Числа против лжи. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

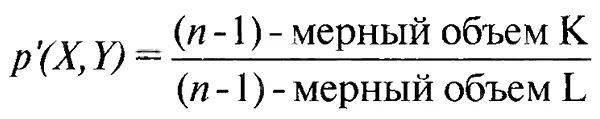

При конкретных вычислениях удобно пользоваться приближенным способом вычисления коэффициента p(X, Y). Дело в том, что подсчет числа целых точек в множестве K довольно затруднителен. Но, оказывается, эту трудность можно обойти, перейдя от дискретной модели к непрерывной. Хорошо известно, что если (n-1)-мерное множество K в (n-1)-мерном симплексе L достаточно велико, то число целых точек в K примерно равно (n-1)-мерному объему множества K. Поэтому с самого начала в качестве предварительного коэффициента p'(X, Y) можно брать просто отношение (n-1)-мерного объема K к (n-1)-мерному объему L, то есть

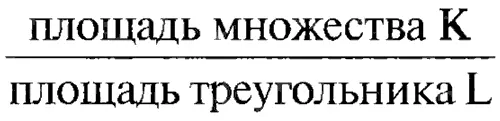

Например, в случае двух локальных максимумов в качестве коэффициента p'(X, Y) следует взять отношение:

Конечно, при малых значениях В-А, «дискретный коэффициент» и «непрерывный коэффициент» различны. Но в наших исследованиях мы будем иметь дело с временными интервалами В-А в несколько десятков и даже сотен лет, так что для интересующих нас целей можно, не делая большой ошибки, уверенно пользоваться непрерывной моделью р'(X, Y). Точные математические формулы для подсчета «непрерывного коэффициента» p'(X, Y), для его оценки сверху и снизу, приведены в работе [884], с. 107.

Укажем еще одно уточнение описанной статистической модели. При работе с конкретными графиками объема исторических текстов следует сглаживать графики, чтобы устранить мелкие случайные всплески. Мы проводили такое сглаживание, «усредняя по соседям», то есть, заменяя значение функции объема в каждой точке t на среднее арифметическое трех значений функции, а именно, в точках t-1, t, t+1. В качестве «окончательного коэффициента» p(X, Y) следует взять его значение, подсчитанное для таких сглаженных графиков.

Сформулированный выше принцип корреляции максимумов подтвердится, если для большинства пар заведомо зависимых текстов X и Y коэффициент p(X, Y) окажется «малым», а для большинства пар заведомо независимых текстов, напротив, — «большим».

1.4. Экспериментальная проверка принципа корреляции максимумов

Примеры зависимых и независимых исторических текстов

В 1978–1985 годах автором был проведен первый обширный вычислительный эксперимент по подсчету чисел p(X, Y) для нескольких десятков пар конкретных исторических текстов-хроник, летописей и т. п. Детали см. в [904], [908], [1137], [884].

Оказалось, что коэффициент p(X, Y) достаточно хорошо различает заведомо зависимые и заведомо независимые пары исторических текстов. Обнаружилось, что для всех исследованных нами пар реальных летописей X, Y, описывающих заведомо разные события (разные исторические эпохи или разные государства), — то есть для независимых текстов, — число p(X, Y) колеблется от 1 до 1/100 при количестве локальных максимумов от 10 до 15. Напротив, если исторические летописи X и Y заведомо зависимы, то есть описывают одни и те же события, то число p(X, Y) не превосходит 10 8для того же количества максимумов.

Таким образом, между значениями коэффициента для зависимых и независимых текстов обнаруживается разрыв на несколько порядков. Подчеркнем, что здесь важны не абсолютные величины получающихся коэффициентов, а тот факт, что «зона коэффициентов для заведомо зависимых текстов» отделена несколькими порядками от «зоны коэффициентов для заведомо независимых текстов». Приведем типичные примеры. Точные значения функций объемов для особо интересных летописей мы приводим в Приложении 2 в конце книги.

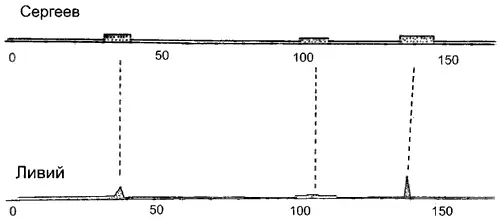

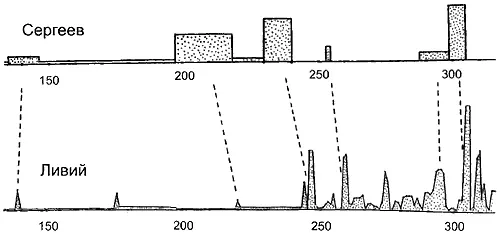

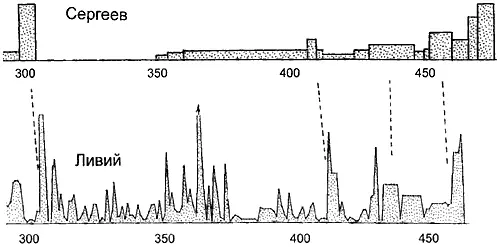

ПРИМЕР 1.На рис. 5.9–5.11 показаны графики объемов двух заведомо зависимых исторических текстов.

Рис. 5.9. Функции объема летописи «античного» Тита Ливия и современного учебника Сергеева. Налицо ярко выраженная корреляция. Первая часть.

Рис. 5.10. Функции объема летописи «античного» Тита Ливия и современного учебника Сергеева. Вторая часть.

Рис. 5.11. Функции объема летописи «античного» Тита Ливия и современного учебника Сергеева. Третья часть.

А именно, в качестве текста X мы взяли историческую монографию современного автора B.C. Сергеева «Очерки по истории древнего Рима», тома 1–2, М., 1938, ОГИЗ.

В качестве текста Y мы взяли «античный» источник, а именно, «Римскую историю» Тита Ливия, тома 1–6, М., 1897–1899.

Согласно скалигеровской хронологии, эти тексты описывают события на интервале якобы 757–287 годы до н. э. Итак, здесь A = 757 год до н. э., В = 287 год до н. э. Оба текста описывают одну и ту же историческую эпоху, примерно одни и те же события. Наглядно видно, что графики объемов делают свои ОСНОВНЫЕ ВСПЛЕСКИ практически одновременно. Для количественного сравнения функций следует предварительно сгладить «мелкую зыбь», то есть вторичные всплески, накладывающиеся на основные, первичные колебания графиков. При вычислении коэффициента p(X, Y) мы сгладили, усреднили эти графики, чтобы выделить лишь их основные локальные максимумы, в количестве не превышающем пятнадцати. Оказалось, что здесь p(X, Y) = 2×10 -12. Малая величина коэффициента указывает на зависимость сравниваемых текстов. В данном случае это неудивительно. Как мы уже отмечали, оба текста описывают один и тот же период в истории «античного» Рима. Малое значение коэффициента p(X, Y) показывает, что если рассматривать наблюдаемую близость точек всплесков обоих графиков как случайное событие, то его вероятность чрезвычайно мала. Как мы видим, современный автор B.C. Сергеев достаточно аккуратно воспроизвел в своей книге «античный» оригинал. Конечно, он дополнил его своими соображениями и комментариями, но, как выясняется, они не влияют на зависимость этих текстов.

Теперь в качестве «летописи» X' возьмем снова книгу B.C. Сергеева, а в качестве «летописи» Y' — ее же, но заменив порядок лет в тексте на противоположный. То есть, грубо говоря, прочитав книгу Сергеева «задом наперед». Оказывается, в этом случае p(X', Y') будет равняться 1/3. Таким образом, получается значение, существенно более близкое к единице, чем предыдущее, и указывающее на независимость сравниваемых текстов. Что и неудивительно, так как проведенная нами операция «перевертывания летописи» очевидно дает два заведомо независимых текста.

ПРИМЕР 2.Возьмем следующие заведомо зависимые исторические тексты, две русские летописи: X — Никифоровская летопись [672], Y — Супрасльская летопись [672]. Следующий интервал времени описан в обеих летописях: якобы, 850-1256 годы н. э.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: