Мурад Аджи - Сага о Великой Степи

- Название:Сага о Великой Степи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ACT

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-093309-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мурад Аджи - Сага о Великой Степи краткое содержание

Сага о Великой Степи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

К сожалению, Азербайджан унизил свое прошлое: колониальные века породили беспамятство. С ужасом слушал я рассказ, как некие умники пустили слух, будто внутри вишапа спрятано золото. Нашлись местные умельцы, которые стали искать и разбивать уникальнейшие памятники в поисках легкой добычи. Кому была выгодна ложь? Судить не мне, однако так мы теряли прошлое – в болоте собственного невежества и чванства. А когда люди не помнят себя, их легко спровоцировать на любую подлость. Этим пользовались враги тюркского мира при молчаливом согласии некоторых ученых из Баку. Будто специально. Вот почему в горах Азербайджана не встретить вишапа. Он – редкость.

Власти Нахичевани специально придумали в центре города музей под открытым небом, чтобы спасти эти бесценные реликвии от современных варваров. Другого способа нет. Уцелевшие скульптуры свозили из удаленных уголков края. Слава Всевышнему, хоть что-то уцелело.

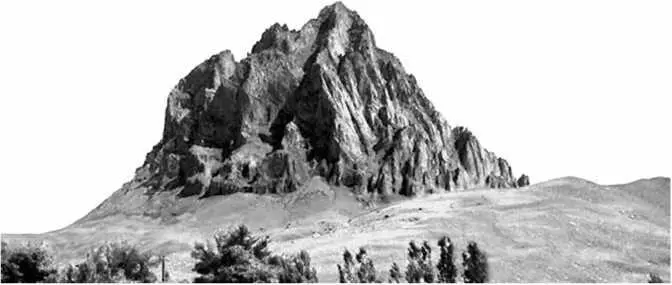

…В гору Гямигая мы поднимались на вездеходе, поднимались, сколько позволила дорога, у альпийских лугов она оборвалась. Мы поставили лагерь и дальше шли пешком, вдыхая ароматы летнего высокогорья. Природа здесь сурова и очень чиста, лето приходит всего на три-четыре недели, даже в июле может выпасть обильный снег. Собственно, снег тут всегда, по распадкам не тает в самый жаркий день. И море цветов, буйство будоражащих запахов и непередаваемых оттенков. Волшебное высокогорье, чарующая красота, которую забыть невозможно. Предки во всем ценили красоту и простор.

Я понял это, когда увидел базальтовые глыбы, они хранили их знаки-послания – наскальные рисунки, таинственные петроглифы. Признаюсь, вздрогнул от счастья, вдруг упавшего на меня. Перед нами лежало Время, прочерченное в камне, через него можно переступить, но его нельзя не заметить. Конечно, не первый раз видел подобное, и каждый раз, перед каждым рисунком стоял завороженный, как осчастливленный игрушкой ребенок. Спокойным в древних галереях искусства оставаться трудно… Не могу унять сердце.

Художники, которые поднялись на Гямигая на две с половиной тысячи лет раньше нас, изобразили оленей, горных козлов, змей, сцены охоты, сцены быта, оставили пока не вполне понятные ритуальные символы. Около полутора тысяч рисунков исследовано, о том выпущены статьи и монографии. Правда, знакомясь с ними, я не встретил намека на два простых вопроса, которые нельзя не задать, побывав на Гямигая. Первый – почему художники поднимались именно сюда, а не куда-то еще, чем влекли их эти холодные, труднодоступные камни? И второй – как, каким инструментом они создавали свое древнее искусство?

Вопросы не простые, хотя и звучат просто.

Бытующее в Азербайджане мнение о городе или крепости на Гямигая, по-моему, лишено всякого смысла. О каком городе речь, если сюда нет дорог? Если зима здесь десять месяцев в году? Если внизу богатая, щедрая для проживания долина? Мнение о городе высказали люди, слабо знакомые с реальной жизнью, не бывавшие в горах.

Гямигая – это пример сурового искусства, когда словами объяснять трудно, древнюю живопись надо видеть, чувствовать и понимать. Тюрки выбирали для своих «галерей» высокие горы, где человек ближе к Небу, к Тенгри. Сюда приходили в особые минуты. Приходили в белых одеждах, по завету Ноя несли жертву, поминали сородичей, ушедших в мир иной, помогали им или, наоборот, просили их о помощи. То была площадка общения двух миров – прошлого и настоящего.

По преданию, душа тюрка после смерти не умирает, а превращается в снежинку, она опускается на вершину высокой горы ждать Высшего Суда. Отсюда белый цвет траура, который был у наших предков, – то цвет чистоты и памяти.

На вершине горы люди просили Всевышнего отпустить грехи усопшему и не быть слишком строгим. Потом складывали из камней обо, или гурий. Два-три камушка ставили один на другой. На всякий случай, как напоминание о просьбе и о себе, они говорили: «До погребения никого нельзя считать счастливым». На вершине хоронили праведников, совершивших подвиг во имя Тенгри. Экспедиция убедила меня, Гямигая – это место паломничества. Святое место. Да, гора напоминает корабль, но – корабль памяти. Чтобы увидеть его, требуется чистая душа. И немалое воображение…

Гора Гямигая. Нахичевань. Азербайджан

Когда я посмотрел ночью из палатки на гору с ее вершины, в полнолуние, то был сражен строгостью пейзажа, вдруг открывшегося в серебряном свете. Внизу сплошные облака, клубы тумана, они, словно волны в океане, заволокли все вокруг, а над ними гора, как черный корабль-призрак, и бескрайнее звездное небо вокруг. Ничего больше нет. Фантастическое зрелище, в центре которого вечность и ты на палубе поднебесного судна. Я чувствовал себя ступившим на небеса. Это, наверное, почувствовали и предки, других ощущений тут просто быть не может.

Конечно, паломникам гора казалась причаленным судном, потому что из нее выступали три скалы – базальтовые столбы, точно как на Оби (Оба), на Енисее (Анасу), на Лене (Илин) и в других местах Древнего Алтая.

К скалам, напоминающим Родину, Ной и «причалил» ковчег. Потом землетрясение разрушило «причал», оставив груду обломков, ровной грядой сползающих вниз, и камни, опять же знак памяти, привлекли к себе древних художников. Лишь на черных базальтах встречаются их рисунки! Эти камни кажутся натертыми маслом или лаком, они тяжелее и отличаются от всех других, что на склоне. По оценкам геологов, в них много железа и цветных металлов…

И ответ на второй мой «простой» вопрос таит нюансы историй, где читается Время. И он связан с приходом на Кавказ тюркской культуры, которую, кроме веры в Бога Единого, отличало железо, ведь Ной сам был из рода кузнецов (ковачей), он первым сделал плуг и железный серп, о чем тоже сообщила легенда. А это не случайные сведения.

В ту пору орудия труда «остального мира» были из меди и бронзы, железо всюду называли редкостью и ценили выше золота. Лишь одни тюрки считали его обычным рабочим металлом. Сомневаетесь? Тогда возьмите медный гвоздь и вырежете им на базальтовой скале знак. Любой. Царапины не получится – медь мягче базальта. Значит, древних художников отличал не только вкус, но и стальные долота, молотки. Иначе их наскальное искусство невозможно.

С легкой руки Ноя Закавказье стало «пристанищем» вишапов и страной железа: к концу 1-го тысячелетия до новой эры археологи фиксируют появление государства Парфии и массовое использование железных изделий, полученных по алтайской технологии… Почему? Нет ответа, да и не могло быть. В советские времена не задавали вопросов, связанных с историей тюрков! Сейчас другое время, но в Азербайджане ничего не изменилось, его наука живет по старым часам. А жаль…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: