Энн Эпплбаум - ГУЛАГ

- Название:ГУЛАГ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Corpus»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-085229-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Энн Эпплбаум - ГУЛАГ краткое содержание

ГУЛАГ - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

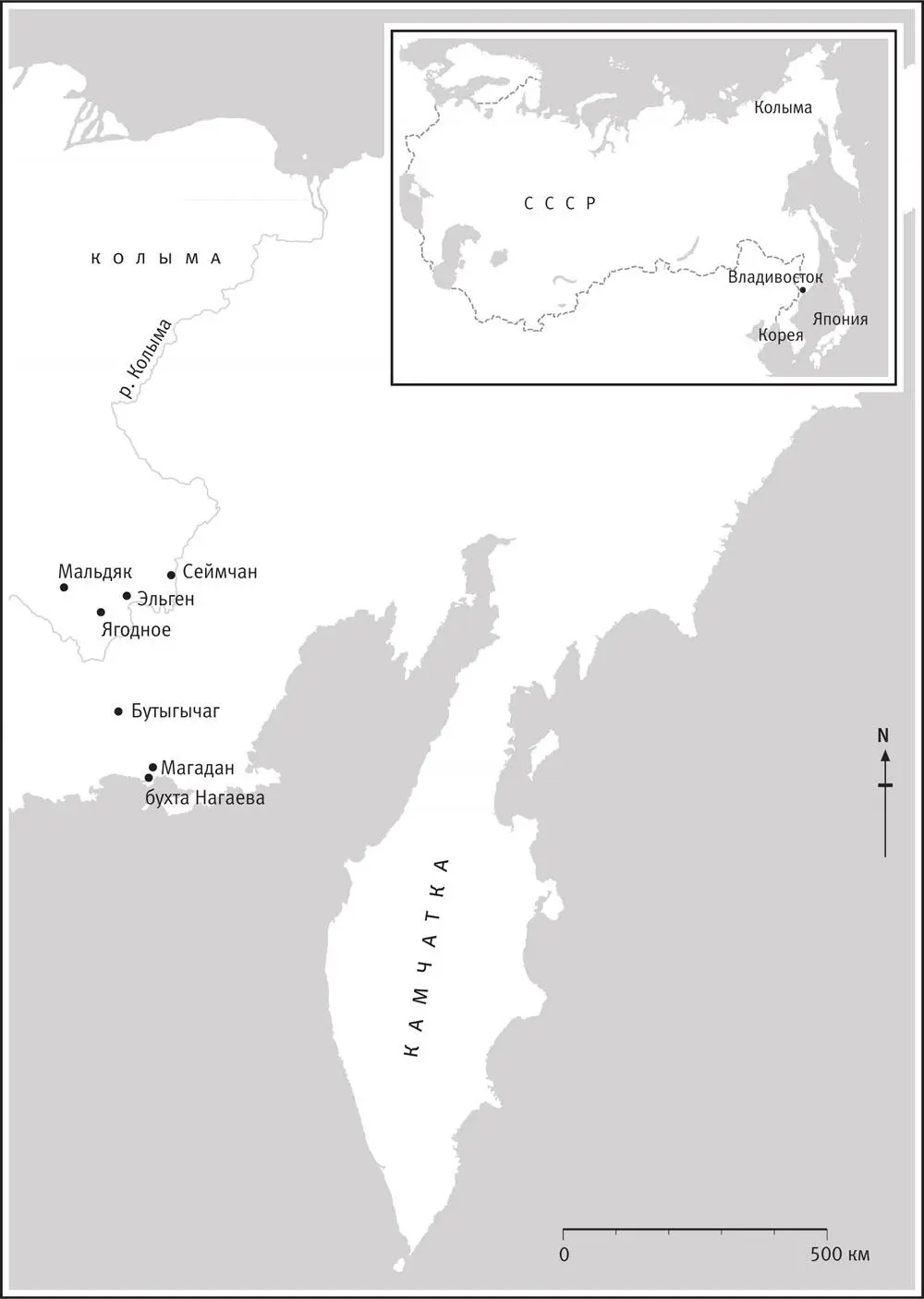

Тем не менее Берзин прилагал усилия к тому, чтобы лагерь по крайней мере выглядел прилично. И это, на первый взгляд, делает его неподходящей кандидатурой на пост первого директора Государственного треста по дорожному и промышленному строительству в районе Верхней Колымы («Дальстроя») – псевдокорпорации, созданной для развития Колымского региона. Ибо в задачах, стоявших перед «Дальстроем», не было ничего романтического и идеалистического. Сталин проявил интерес к Колыме еще в 1926 году, когда послал в США инженера изучать горное дело [315]. Позднее между 20 августа 1931 года и 16 марта 1932 года Политбюро обсуждало геологические и географические особенности Колымы по меньшей мере одиннадцать раз, и в обсуждениях нередко участвовал сам Сталин. Как и комиссия Янсона при создании ГУЛАГа, Политбюро, по словам историка Дэвида Нордлендера, использовало в дискуссиях по этому вопросу “не идеалистическую риторику «социалистического строительства», а вполне прагматический язык: речь шла о приоритетных направлениях вложения средств и о будущей финансовой отдаче”. В последующей переписке с Берзиным Сталин вел разговор о производительности лагерного труда, о квотах, о выработке, а вопрос о перевоспитании заключенных не затронул ни разу [316].

С другой стороны, Берзин с его талантом к созданию приукрашенных фасадов, видимо, был именно тем человеком, какой нужен был советскому руководству. Ибо хотя позднее “Дальстрой” был передан в прямое ведение НКВД СССР, вначале власти неизменно делали вид, что трест – отдельная экономическая единица, не имеющая никакого отношения к ГУЛАГу. Без лишнего шума был образован Севвостлаг, подчиненный ОГПУ, предоставлявший своих заключенных в распоряжение “Дальстроя”. На практике эти два учреждения никогда не соперничали между собой. Начальник “Дальстроя” фактически был и начальником Севвостлага, и ни у кого не было на этот счет никаких сомнений. На бумаге, однако, “Дальстрой” и Севвостлаг существовали отдельно друг от друга [317].

Колыма. 1937 год

В таком положении вещей была своя логика. Во-первых, “Дальстрою” нужны были и свободные сотрудники, прежде всего инженеры, и женщины брачного возраста (и тех и других на Колыме всегда не хватало). Берзин развернул широкую агитацию, убеждая людей переезжать на Дальний Север; в Москве, Ленинграде, Одессе, Ростове и Новосибирске были открыты отделения “Дальстроя” [318]. Уже по этой причине Сталин и Берзин не хотели слишком тесно связывать Колыму с ГУЛАГом: они боялись, что связь отпугнет потенциальных вольнонаемных работников. Кроме того, хотя прямых доказательств этому нет, они, вероятно, учитывали возможную реакцию за рубежом. Как и карельский лес, колымское золото предназначалось для вывоза на Запад в обмен на технику, в которой отчаянно нуждалась советская промышленность. Это, видимо, отчасти объясняет тот факт, что советское руководство хотело представить золотые прииски Колымы как можно более “нормальным” предприятием. Бойкот советского золота мог нанести гораздо больший ущерб, чем бойкот советского леса.

Так или иначе, Сталин с самого начала испытывал к Колыме чрезвычайно сильный личный интерес. В 1932 году он даже потребовал ежедневно докладывать ему о состоянии дел с добычей золота и, как уже было сказано, входил в подробности изыскательских проектов “Дальстроя” и интересовался использованием квот. Он посылал в лагеря инспекторов и часто вызывал начальников “Дальстроя” в Москву. Когда Политбюро выделяло “Дальстрою” или Ухтпечлагу деньги, оно точно указывало, на что эти деньги следует потратить [319].

И все же “независимость” “Дальстроя” не была стопроцентно мнимой. Хотя Берзин отчитывался перед Сталиным, он сумел оставить на Колыме свой след, так что “эпоху Берзина” позднее вспоминали с сожалением. Берзин, судя по всему, понимал свою задачу просто: сделать так, чтобы заключенные добывали как можно больше золота. Он не был заинтересован в том, чтобы морить их голодом, убивать, наказывать, – значение имела только выработка. Поэтому при первом директоре “Дальстроя” условия были далеко не такими тяжелыми, как после него, и заключенные гораздо меньше голодали. И то, что за первые два года работы “Дальстроя” добыча золота на Колыме выросла в восемь раз, отчасти объясняется этим [320].

Несомненно, первые годы Колымы были отмечены тем же хаосом и дезорганизацией, что царили повсеместно. В 1932 году в регионе уже работало почти 10 000 заключенных (в том числе инженеры и специалисты, чья квалификация как нельзя лучше соответствовала задачам) и более 3000 вольнонаемных [321]. Цифры смертности были чрезвычайно высоки. Из 16 000 заключенных, направленных на Колыму в первый год деятельности Берзина, живыми прибыли в Магадан только 9928 [322]. Остальные, плохо одетые и беззащитные, пали жертвой северной зимы. Перенесшие этот первый год позднее утверждали, что в живых осталась только половина из общего числа [323].

Однако первоначальный хаос был преодолен, и положение понемногу улучшалось. К этому Берзин приложил немалые старания, справедливо считая, что если от заключенного золотодобытчика требуются высокие показатели, то его надо хорошо одевать и кормить. Томас Сговио, американец, прошедший Колыму, писал, что лагерные “старожилы” вспоминали времена Берзина с теплотой: “Когда температура опускалась ниже минус 50 °C, на работу не посылали. Было три выходных дня в месяц. Кормили сытно и питательно. Зэкам выдавали теплую одежду – меховые шапки, валенки…” [324]Писатель Варлам Шаламов, тоже бывший колымчанин, чьи “Колымские рассказы” принадлежат к числу самых горьких произведений лагерного жанра, писал о периоде правления Берзина:

Отличное питание, одежда, рабочий день зимой 4–6 часов, летом – 10 часов, колоссальные заработки для заключенных, позволяющие им помогать семьям и возвращаться после срока на материк обеспеченными людьми. <���…> Тогдашние кладбища заключенных настолько малочисленны, что можно было думать, что колымчане – бессмертны [325].

Отношение лагерного начальства к заключенным было в целом тогда более гуманным, чем стало потом. В то время граница между заключенными и вольнонаемными была до некоторой степени размыта. Две группы вступали между собой в нормальные взаимоотношения; часть заключенных находилась на положении расконвоированных, а некоторые из них работали геологами, инженерами и даже входили в состав военизированной охраны [326].

Заключенным в какой-то мере позволяли участвовать в политической жизни эпохи. Как и Беломорканал, Колыма создавала своих ударников. Один заключенный “Дальстроя” даже стал “инструктором стахановских методов труда”. Хорошо работавшие заключенные получали значки с надписью “Ударник Колымы” [327].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: