Альберт Ненароков - История России. ХХ – начало XXI века. 9 класс

- Название:История России. ХХ – начало XXI века. 9 класс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-13147-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Альберт Ненароков - История России. ХХ – начало XXI века. 9 класс краткое содержание

Учебник рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации и включен в Федеральный перечень.

История России. ХХ – начало XXI века. 9 класс - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Явлинский Григорий Алексеевич (р. 1952)

Однако повторить свой успех 1991 г. Ельцин не смог. Первый тур выборов не выявил победителя. Ельцину и лидеру КПРФ Зюганову предстояло выяснять свои отношения во втором туре. Каждый из претендентов припас на этот случай свои «заготовки». Зюганов выдвинул идею совместных действий «всех здоровых сил общества» и создания «коалиционного правительства народного доверия». Ельцин же привлек на свою сторону вчерашнего конкурента А. И. Лебедя, за которого в первом туре проголосовали 11 млн избирателей (15 %). Назначение Лебедя секретарем Совета Безопасности и помощником Президента оказалось эффективным для исхода выборов. Во втором туре Ельцин одержал победу, собрав голоса 40 млн принявших в выборах участие россиян (53,82 %). За Зюганова проголосовали 30 млн избирателей (40,3 %). Главная для реформаторов проблема была решена: поддержка Ельцина означала незыблемость курса на продолжение начатых в 1992 г. преобразований. Вместе с тем итог выборов зафиксировал и то, что раскол в обществе не преодолен. Болезнь Президента (5 ноября 1996 г. ему была сделана операция на сердце) способствовала углублению этого раскола. Лишь с начала 1997 г. политическая жизнь страны начала стабилизироваться.

Зюганов Геннадий Андреевич (р. 1944)

ЦЕНТР И РЕГИОНЫ. Процессы бурного распада СССР не могли не оказать влияния на внутреннее положение в России. Тем более что по типу своего национально-государственного устройства Российская Федерация во многом была схожа с Советским Союзом.

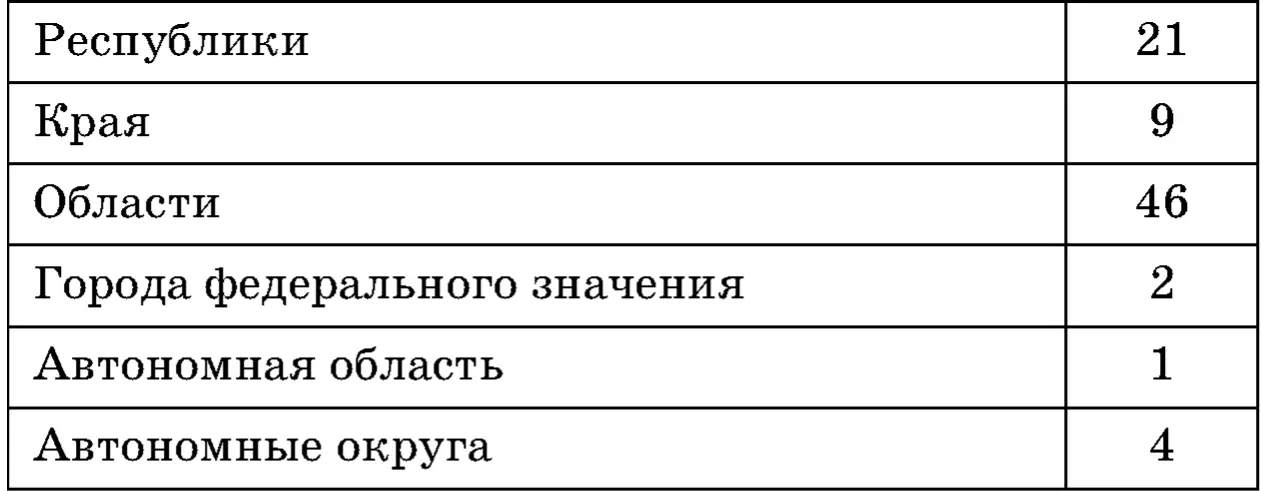

Современная Россия представляет сложное национально-территориальное образование.

Национально-территориальная структура России. 83 субъекта Федерации

Разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными органами власти, с одной стороны, и органами власти всех упомянутых выше образований – с другой, определялись и регулировались на том этапе Конституцией РФ, Федеративным договором (март 1992 г.) и двусторонними договорами Центра с отдельными национально-территориальными субъектами Федерации. Понятия «Россия», «россияне» складывались веками, что позволяет говорить сегодня о нашем государстве как о многонациональном целом. Свой вклад в эту целостность внес каждый из входящих в состав России народов. Роль русского народа, составляющего более 80 % населения страны, была и остается особой. И это признают представители других этносов, подчеркивая национальную терпимость, а также интегрирующую, сплачивающую роль «титульной» нации Российской Федерации. Трения на национальной почве для такого многонационального государства, каким является Россия, – дело неизбежное и в принципе естественное. Однако в последнее десятилетие ушедшего века, к сожалению, начались негативные процессы.

Волна насилия под лозунгами «Тува – тувинцам!», «Русские, убирайтесь за Саяны!» прокатилась в августе 1990 г. в Тувинской АССР. 22 августа 1991 г. в Чечено-Ингушской АССР начались многотысячные митинги, участники которых требовали отставки местного Верховного Совета. 6 сентября парламент республики был распущен, а в октябре 1991 г. состоялись выборы нового парламента и президента Чеченской Республики. Им стал бывший генерал Советской Армии Д. Дудаев, который вскоре распустил парламент. Чечня провозгласила свою независимость. Ингушетия выделилась в самостоятельную республику. Российские власти, вначале поддержавшие национальное движение Дудаева как демократическое, уяснили его сепаратистскую направленность с явным запозданием. Дудаевцы вытеснили федеральные войска, расквартированные в Чечне, оставив оружие и технику в своих руках. На этой основе была сформирована боеспособная армия сепаратистов численностью до 15 тыс. человек. В результате обострения противоречий по территориальному вопросу между осетинами и ингушами в октябре – декабре 1992 г. пролилась кровь. Введенное в Пригородном районе Республики Северная Осетия (Алания) чрезвычайное положение растянулось на годы.

В этих сложных условиях властным структурам в Центре и на местах пришлось приложить немало усилий для предотвращения распада России. После нескольких попыток в марте 1992 г. субъектам Федерации удалось подписать новый Федеративный договор. Но он не смог решить всех проблем в области национально-государственного строительства. Поиск новой его модели продолжался.

15 февраля 1994 г. был подписан договор между Россией и Татарстаном (т.е. между федеративным государством и его автономией) на условиях, близких по ряду позиций к соглашению двух суверенных государств. Согласно договору в исключительном ведении Татарстана оказались ключевые вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными, лесными и другими природными ресурсами, а также государственными предприятиями, организациями, расположенными на территории Республики Татарстан (Федеративный договор относит данные вопросы к сфере совместного ведения Центра и субъекта Федерации). Договор устанавливал, что автономия сама определяет систему своих государственных органов, порядок их организации и деятельности, решает проблемы республиканского гражданства, формирует бюджет, взимает налоги и т. д.

Договор между Москвой и Казанью вызвал неоднозначную реакцию. Оппозиция оценила это соглашение «целого с частью» как еще один шаг к распаду России. Однако другие увидели в его «асимметричной модели» будущее федеративных отношений, учитывающих стремление автономий к суверенитету .

По этому типу стали заключаться договоры Центра с другими национальными образованиями в составе РФ. Затем пришла очередь и территориальных образований (краев, областей, городов федерального значения), включившихся в подписание двусторонних соглашений о распределении полномочий между субъектами Федерации и Центром. Все активнее стало высказываться мнение о том, что фундамент успеха реформ закладывается на местах, что именно регионы становятся их «рассеянным эпицентром». Задача же Центра – найти возможно более безопасный фарватер между прежним авторитарно-бюрократическим федерализмом и сепаратизмом, анархией и распадом страны. Немаловажное значение в реализации такого курса приобретало то обстоятельство, что у Совета Федерации – верхней палаты парламента, состоявшей из представителей национальной и региональной элиты – руководителей местных органов власти, сложились стабильные деловые отношения с Президентом и правительством.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: