Альберт Ненароков - История России. ХХ – начало XXI века. 9 класс

- Название:История России. ХХ – начало XXI века. 9 класс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-13147-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Альберт Ненароков - История России. ХХ – начало XXI века. 9 класс краткое содержание

Учебник рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации и включен в Федеральный перечень.

История России. ХХ – начало XXI века. 9 класс - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

РАДИКАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ. Радикально-либеральная (монетаристская) модель ускоренного перехода к рынку предусматривала неотложное проведение в жизнь ряда мероприятий.

Первым по важности и неотложности осуществления шагом в этой системе мер стала либерализация цен (т. е. отказ от их сдерживания, регулирования) с тем, чтобы они пришли в соответствие с реальными затратами на производство товаров и услуг.

Накануне 2 января 1992 г. – дня отпуска цен – прогнозировалось их 3 – 5-кратное увеличение. В действительности на продовольственные товары только в 1992 г. они возросли в 36 раз, а к середине 1994 г. на отдельные виды продуктов – в несколько сотен и тысяч раз. Рост заработной платы, социальные компенсации смягчали обстановку, однако отставали от набиравшей темпы инфляции. Но и дефицит продуктов и товаров отошел в прошлое. Торговля могла предложить населению такой широкий их ассортимент, которого советская история не знала никогда.

Либерализация цен составила основу осуществления экономической политики на первом ее этапе. Последствия данной меры оказались для российского общества неоднозначными.

Однако на пути к рыночному хозяйствованию тупиковая бездеятельность и психологическое оцепенение были преодолены. Как сторонникам реформ, так и их противникам в новых условиях необходимо было жить и действовать. Для одних – искать выход из тяжелой ситуации, для других – закреплять, наращивать первые успехи в сфере предпринимательства, социальной области в целом. Люди, уповавшие ранее на государство, стали сознавать: надеяться нужно только на собственные силы, способности, энергию. Первой осваиваться в новых условиях стала самая активная и энергичная часть общества – молодежь. Предприятия, десятилетиями выпускавшие недоброкачественные товары, уже не имели шансов на дальнейшее существование. Для желающих и умеющих трудиться создавались дополнительные возможности заработка.

Закрепить все эти позитивные сдвиги должна была приватизация – переход государственных предприятий в руки акционерных обществ и частных лиц. Конечная цель приватизации состояла в том, чтобы дать конкретным предприятиям реального хозяина, заинтересованного в результатах труда – своего и своих коллег, а также превратить в перспективе каждого гражданина России в собственника. Исходя из этого, приватизацию планировалось провести в два этапа.

Первый этап получил название «ваучерного». В 1992 – 1993 гг. всем жителям России (включая новорожденных) были выданы приватизационные чеки (ваучеры) с номинальной стоимостью 10 тыс. руб. Каждое из этих государственных обязательств символизировало часть национального достояния страны, передававшегося в частные руки в виде начального капитала, который можно было умножать в дальнейшем собственным трудом. По признанию большинства экономистов и заключению Государственной Думы, этот этап своей цели не достиг. Обладание ваучерами не сделало большинство населения собственниками. Этому помешали обстановка экономического спада и высокий уровень инфляции.

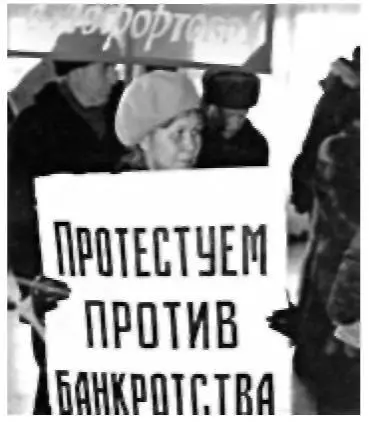

«Бойкот». Середина 90-х гг.

С 1994 г. с определенным запозданием, но ускоренными темпами начался второй этап приватизации – передача предприятий в руки акционерных обществ и частных лиц. Уже к началу 1996 г. в руках государства оставалось лишь 14,3 % предприятий и организаций, тогда как в частной собственности – 63,4 %. Приватизация сделала реальными собственниками небольшую часть населения и дала толчок развитию рыночных отношений.

По мнению реформаторов, нерешенность вопроса о введении частной собственности на землю серьезно затормозила на первых порах ход реформ, препятствуя резкому увеличению емкости внутреннего рынка в стране. После острых дебатов в обществе этот вопрос удалось решить: в сентябре 2001 г. Государственная Дума приняла Земельный кодекс, а в июне 2002 г. – Закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», допускающий куплю-продажу пашен, лугов, пастбищ, других категорий сельхозугодий.

С самого начала процесс реформ стал преподносить одну неожиданность за другой. Первая из них – резкое падение промышленного производства. Спад, а затем его застой продолжались в течение семи-восьми лет реформ. К падению производства были готовы, но за счет естественного выбывания неконкурентоспособных предприятий. Действительность оказалась сложнее. Либерализация цен не включила сама по себе в действие механизмы конкуренции. В ряде отраслей продолжала сохраняться монополия крупных производителей.

В критическом положении оказались предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), обладавшие самым современным оборудованием и передовыми технологиями. Государство в ходе их конверсии (перевода на производство мирной продукции) потеряло былые позиции на мировых рынках вооружений и одновременно сократило госзаказ на нужды Российской армии в ходе ее реформирования и сокращения численности. Предприятиям ВПК не удалось в необходимых масштабах организовать и выпуск конкурентоспособной мирной продукции.

Истребитель Су-29

Добывающие отрасли индустрии, подпитываемые государственными кредитами, все больше стали определять облик российского промышленного производства в целом.

Конверсия

Трудности были и в сельскохозяйственном производстве. Расчеты на быстрый успех фермерского движения не оправдались. Для преодоления же кризиса коллективного производства, продолжавшего оставаться главным поставщиком продовольствия и сырья для пищевой промышленности, государство не приняло достаточно эффективных мер. Ввоз импортного продовольствия осложнил ситуацию.

Обстановка переходного состояния вызывала к жизни такие процессы и явления, которые оказывались неожиданными как для страны в целом, так и для самих реформаторов. Россия конца XX в. не избежала определенного повторения ряда тех неблагоприятных последствий, которые были присущи переходным процессам 1920-х гг.

1. Назовите два главных варианта перехода к рыночным отношениям. Какой из них был выбран Правительством России? Почему?

2. Как либерализация цен и приватизация государственных предприятий отразились на жизни общества и каждого человека в отдельности?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: