Олег Волобуев - История. Всеобщая история. 10 класс. Базовый и углублённый уровни

- Название:История. Всеобщая история. 10 класс. Базовый и углублённый уровни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-11737-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Волобуев - История. Всеобщая история. 10 класс. Базовый и углублённый уровни краткое содержание

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего образования, рекомендован Министерством образования и науки РФ и включен в Федеральный перечень.

История. Всеобщая история. 10 класс. Базовый и углублённый уровни - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

2.Обсудите на уроке отличия аристократической и демократической форм правления.

2.Обсудите на уроке отличия аристократической и демократической форм правления.

3.Сравните взаимоотношения государства и человека в древневосточных обществах и полисах античного мира.

3.Сравните взаимоотношения государства и человека в древневосточных обществах и полисах античного мира.

4.Классифицируйте основные достижения античной науки и техники.

4.Классифицируйте основные достижения античной науки и техники.

5.Подготовьте проект о виднейших учёных и изобретателях.

5.Подготовьте проект о виднейших учёных и изобретателях.

6.Какой вклад внесла античная цивилизация в мировую культуру?

7.Что вы и ваши одноклассники особо отметили в наследии античной художественной культуры?

7.Что вы и ваши одноклассники особо отметили в наследии античной художественной культуры?

§ 4. Античная цивилизация и варварский мир

Античные города Северного Причерноморья.И в Европе, и в Азии развитые цивилизации, основанные на земледелии и передовых культурных достижениях, соседствовали с миром варваров. Древние греки и римляне считали варварами все остальные народы, особенно не имевшие государственности. Термин «варвар» в научной лексике (в отличие от бытовой лексики, где он обозначает человека отсталого, враждебного культуре) не является негативной характеристикой. На протяжении всей истории Древнего мира варварские народы наступали на перспективные для грабежа и расселения цивилизованные страны.

В свою очередь финикийцы, эллины, римляне основывали свои колонии на территориях, где жили варвары.

Уже в VI в. до н. э. древнегреческие колонии окаймляли всё побережье Чёрного моря. Колонии создавались не только как торговые факто́рии, но и как новые земледельческие и ремесленные поселения. Вскоре они превратились в самостоятельные полисы. На берегу Днепровско-Бугского лимана, на стыке морских и речных торговых путей, была основана О́львия, от которой вёл сухопутный торговый путь к Тана́ису в устье Дона; на Керченском полуострове возник Пантикапе́й, ставший столицей Боспо́рского царства (его владения охватывали крымское побережье до Феодосии, Таманский полуостров с Фанагори́ей и Горгиппи́ю). На землях та́вров, занимавших побережье горного Крыма, греки-колонисты основали Херсоне́с Таврический (в пределах совр. Севастополя), который распространил власть на побережье Западного Крыма. Херсонес, в отличие от Боспора, имел республиканское политическое устройство. Многие города Северного Причерноморья чеканили свою монету, а также вели торговлю как собственными товарами, так и посредническую между Грецией, южными причерноморскими городами, с одной стороны, и населением восточноевропейских степей – с другой.

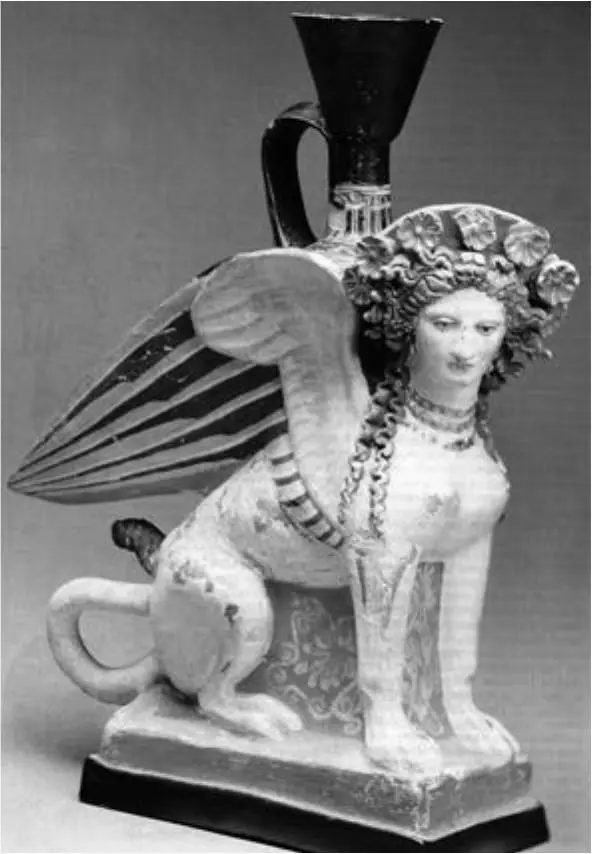

Леки́ф – фигурный сосуд в виде сфинкса. Конец V в. до н. э. Фанагория

На Керченском полуострове и вокруг Херсонеса располагались усадьбы, где выращивались зерновые и виноград. До настоящего времени здесь сохранились каменные давильни для приготовления виноградного сусла (опрессованного сока) и глубокие рыбозасолочные ямы-цистерны. Усадьбы, зачастую хорошо укреплённые, отделялись друг от друга каменными оградами.

Города строились по древнегреческому образцу: с акро́полем, центральной площадью, главной улицей, пересекавшей город из конца в конец, храмами и общественными зданиями, амфитеатрами, те́рмами, рынками и ремесленными кварталами. Дома богатых горожан украшались мозаикой, росписью и скульптурами. На центральной площади выставлялись мраморные плиты с высеченными на них государственными постановлениями. В Херсонесе, как и в большинстве древнегреческих полисов, они начинались словами: «Постановили Совет и Народ…», так как верховная власть в полисе принадлежала городскому совету и народному собранию. Города Причерноморья копировали общее древнегреческое полисное устройство.

Быть гражданином полиса считалось большой честью. В свою очередь город ценил и отмечал заслуги граждан – особо отличившимся ставили статуи и мраморные плиты с перечислением занимаемых государственных должностей и деяний в пользу города. Каждое указание на заслугу вписывалось в рельефный лавровый венок на памятной плите.

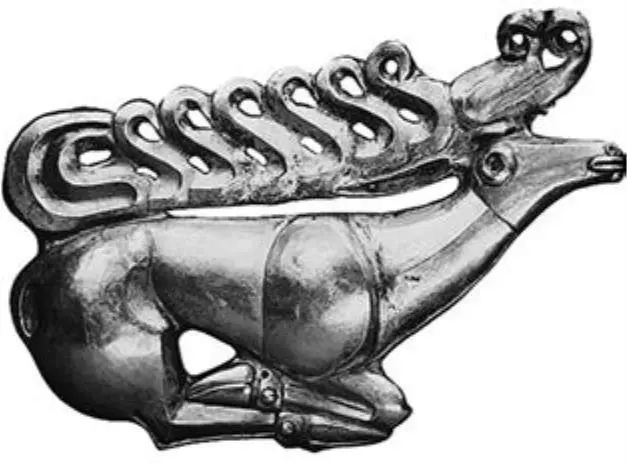

Навершие в виде оленя. Скифский «звериный стиль» . VII–III вв. до н. э.

В середине I в. до н. э. античные города Причерноморья стали северо-восточной периферией Римской державы и просуществовали до III – IV вв., пав под ударами готов и гуннов. Некоторые из них были известны как крупные торгово-ремесленные центры и в эпоху Средневековья (Херсонес, Боспор на месте Пантикапея, Феодосия).

Кочевые общества: скифы, сарматы, хунну.Начавшие осваивать бассейн Чёрного моря греки переименовали его из первоначально названного Негостеприимным, в Гостеприимное море (Понт Эвкси́нский). Но были у греков для моря и его частей и другие названия – Киммери́йское, Скифское, Сарма́тское, отражавшие чередование народов, проживавших на его северных берегах.

С конца VIII – VII в. до н. э. в степной полосе Евразии начался исторический период, связанный с постепенным переходом от бронзового века к железному, первыми попытками греческой колонизации Северного Причерноморья, появлением там скифов и завершением формирования хозяйственно-культурного типа кочевого скотоводства. «Млекоедами» называл жителей этих мест Гомер. По сообщениям Геродота, скифы вытеснили из Северного Причерноморья своих предшественников – киммерийцев (Керченский пролив греки называли Боспором Киммерийским). Скифы были неутомимыми воинами и меткими лучниками. Не случайно попытка персидского царя Да́рия (правил в 522 – 486 до н. э.) вторгнуться в скифские земли окончилась позорной неудачей.

На найденных при раскопках курганов вазах и золотых пластинах, покрывавших колчаны, запечатлены скифы-воины. Воинами являлось всё мужское население.

Вооружение скифов состояло из короткого меча (акина́ка), составного лука и стрел с трёхгранными наконечниками, копья (длиной 2 м) и чека́на (боевого топорика с узким лезвием и молотовидным обушком).

Скифская нащитная бляха в виде оленя. VII в. до н. э.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: