Леонид Ляшенко - История России. XIX век. 8 класс

- Название:История России. XIX век. 8 класс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-12635-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Ляшенко - История России. XIX век. 8 класс краткое содержание

Тщательно разработанный методический аппарат включает фрагменты источников и исследований, вопросы и задания различного уровня сложности, темы для дискуссий, справочные материалы.

Учебник рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации и включен в Федеральный перечень.

История России. XIX век. 8 класс - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Своей комедией Грибоедов подвел черту под надеждами на Просвещение, учредившего культ разума, способного вразумить и толпу и ее повелителей. То, что до поры казалось досадной чередой неудач… ну, не сработал довод рассудка… теперь предстало как закономерность.

Из книги писателя Ст. Рассадина «Русские, или Из дворян в интеллигенты»

В. Э. Вацуро и М. И. Гиллельсон в книге «Сквозь «умственные плотины» пишут: «В самодержавной России цензура начиналась не в кабинете цензора, а за письменным столом писателя».

Подумайте, как и почему писатель мог быть одновременно цензором своих произведений.

§ 20. АРХИТЕКТУРА, ЖИВОПИСЬ, ТЕАТР

АРХИТЕКТУРА.Первая половина XIX в. – время расцвета русского градостроительства. Главным архитектурным стилем был классицизм. Его высокий гражданственный пафос на многие годы определил внешний облик городов России: по числу и масштабам городские ансамбли, созданные в начале XIX в., превосходят те, что были построены в предшествующее столетие. С наибольшей полнотой достижения русского классицизма воплотились в творчестве А. Н. Воронихина, А. Д. Захарова, Ж. Тома де Томона и К. И. Росси.

Андрей Никифорович Воронихин, крепостной графа Строганова, получил «вольную» в 1786 г. и учился зодчеству у знаменитых архитекторов В. И. Баженова и М. Ф. Казакова. Главное событие в жизни А. Н. Воронихина – возведение в 1801 – 1811 гг. Казанского собора в Петербурге. При строительстве купола собора впервые в России были применены металлические конструкции. Облик здания определялся не только прекрасной колоннадой со стороны северного фасада, но и монументальностью скульптурного решения. В создании скульптур Казанского собора участвовали крупнейшие мастера своего времени: И. П. Мартос, Ф. Ф. Щедрин и др. В эти же годы А. Н. Воронихин возвел здание Горного института в Петербурге и парковые сооружения в Павловске.

Андреян Дмитриевич Захаров получил известность за разработку проекта планировки стрелки Васильевского острова в столице (1803 – 1804). Однако самым крупным из сохранившихся сооружений, созданных А. Д. Захаровым, является Адмиралтейство (1806 – 1823). Задача, стоявшая перед зодчим, была очень сложной. Здание пришлось не строить заново, а реконструировать. Адмиралтейство – не только ключевой элемент архитектурной композиции центра Петербурга. Оно должно было языком декоративной скульптуры рассказать о славе и истории русского флота. А. Д. Захаров сохранил замечательный золоченый шпиль центральной башни, созданный ранее И. К. Коробовым, но обогатил ее архитектурное решение скульптурами Ветров, Кораблестроения и др.

Казанский собор в Петербурге (арх. А. Н. Воронихин)

Вид на Дворцовую площадь и Зимний дворец от Арки Главного штаба (арх. К. И. Росси). В центре – Александровская колонна (арх. О. Монферран)

В начале XIX в. несколько крупных построек создал швейцарец Ж. Тома де Томон. Значительным его успехом стало здание Биржи на стрелке Васильевского острова в Петербурге (1804 – 1811). Корпус Биржи был поднят на высокий цоколь, предназначавшийся для расположившихся в нем торговых складов. Главная часть здания – парадный зал – возвысилась над монументальным и торжественным сооружением.

Крупнейшим зодчим Петербурга был Карл Иванович Росси. Ему принадлежат важнейшие сооружения столицы: здание Главного штаба и министерств на Дворцовой площади, ансамбль Михайловского дворца (ныне Русский музей), ансамбль Александрийского театра и, наконец, здание Сената и Синода. Каждый раз зодчий расширял свою задачу, не просто вписывая сооружения в улицы и площади Петербурга, но и придавая районам столицы новый облик.

В 30 – 50-е гг. в русской архитектуре появились черты, связанные с зарождением нового направления, именуемого «историзмом», или «эклектикой». Это направление отличал глубокий интерес к древнеегипетскому, арабскому, индийскому, греческому, готическому и византийскому стилям, их сочетаниям.

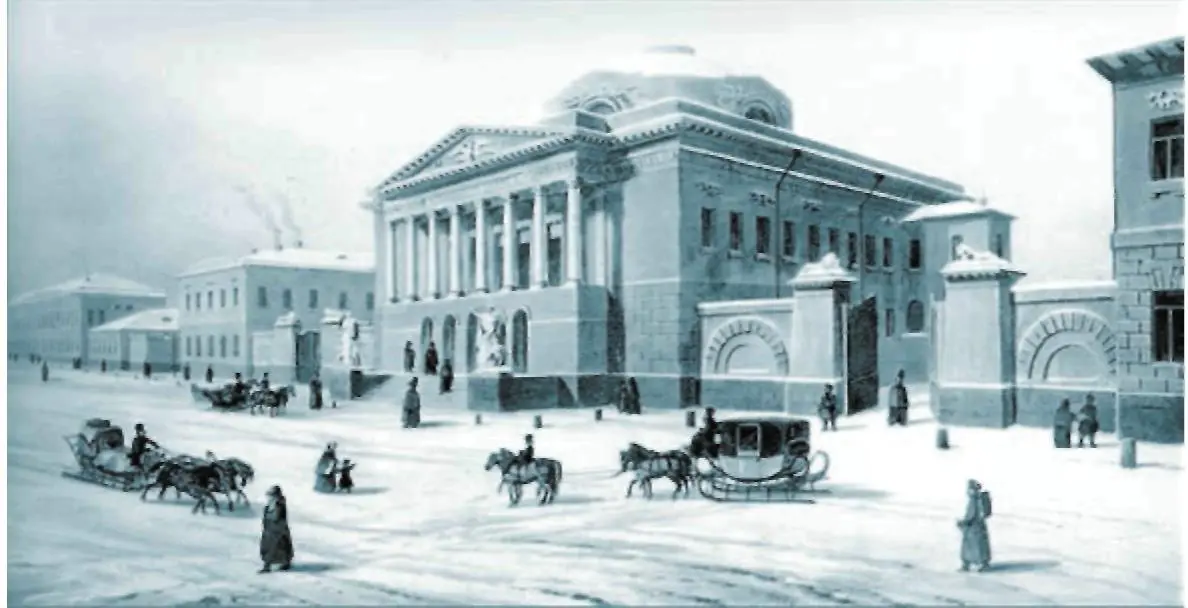

Переходным можно считать творчество московских зодчих О. И. Бове, Д. И. Жилярди и А. Л. Витберга. С именем Осипа Ивановича Бове связано строительство Торговых рядов, создание Театральной площади и Большого театра, Первой градской больницы, Триумфальной арки (ныне расположенной на Кутузовском проспекте).

Демьян (Доменико) Иванович Жилярди прославился реконструкцией здания Московского университета, полностью изменившей его фасад, строительством Опекунского совета на Солянке.

А. Л. Витберг создал проект храма на Воробьевых горах в память о победе России в Отечественной войне 1812 г. Главное здание планировалось соорудить на верхней террасе и связать подземными переходами и залами с берегом Москвы-реки, где должна была разместиться мемориальная галерея-колоннада. В результате придворных интриг работы по строительству храма оказались сорваны, а архитектор обвинен в растрате казенных сумм и сослан в Вятку.

Здание Опекунского совета в Москве (арх. Д. И. Жилярди)

Исаакиевский собор в Петербурге (арх. О. Монферран)

Последним из плеяды великих зодчих первой половины XIX в. следует назвать О. Монферрана, с именем которого связаны постройка Исаакиевского собора в Петербурге и возведение Александровской колонны на Дворцовой площади столицы.

Исаакиевский собор – крупнейшее сооружение своего времени, возводившееся 40 лет, с 1818 по 1858 г., – до сих пор вызывает споры. Здание тяжелое, перенасыщенное украшениями, мрачное и темное внутри, ему не хватает, пожалуй, высокой торжественности храма.

Александровская же колонна прекрасно вписалась в ансамбль Дворцовой площади и придала ему большую выразительность и законченность.

ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА.Для русской живописи и скульптуры 1801 – 1855 гг. – время исканий и расцвета, прорыва к мировой славе. Одним из крупнейших портретистов был Орест Адамович Кипренский, в творчестве которого наиболее ярко отразились романтические искания художников начала века. Его автопортрет, портреты Д. В. Давыдова, Е. Л. Ростопчиной, В. А. Жуковского, А. С. Пушкина выразили новое представление о ценности личности, ее неповторимости, о содержании внутреннего мира человека. О. А. Кипренский предстает перед нами художником, внимательно вглядывающимся в мир, пытающимся разгадать тайну человека и человечества. Недаром он был первым художником, который, по словам А. А. Иванова, «вынес имя русского в известность в Европе».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: