Александр Киселев - История. История России. 11 класс. Базовый уровень

- Название:История. История России. 11 класс. Базовый уровень

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-11982-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Киселев - История. История России. 11 класс. Базовый уровень краткое содержание

Учебник написан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, одобрен РАО и РАН, включён в Федеральный перечень.

История. История России. 11 класс. Базовый уровень - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Не принесла успеха и реформа в аграрной области: сохранялись знаменитые «ножницы цен» (т. е. промышленные товары относительно дороги, а сельскохозяйственные относительно дёшевы), бес-хозяйственность (в 1994 г. в поле стоял урожай под 100 млн т, а собрали 83 млн). Закон «О зерне» (май 1993 г.) декларировал отказ от монополии на сельхозпродукцию и создание зернового рынка. На деле реальные рычаги – планирование правительством цен, система госзакупок, налоговые льготы для производителей зерна – находились в руках государства. Интересы крестьян по-прежнему никто не защищал.

В годы перестройки

Финансово-экономический кризис 1998 г.В 1998 г. разразился финансово-экономический кризис, или дефолт (провал, упадок), что явилось отражением глубоких внутренних и внешних причин в российской и мировой экономике. Первоначальным толчком, запустившим кризисный механизм в национальной российской экономике, стало потрясение на финансовых и валютных рынках Юго-Восточной Азии. Провалы на фондовом и валютном рынках выявили слабость и уязвимость российских финансово-экономических структур и институтов.

Курс российского правительства на финансовую стабилизацию основывался не на росте реального сектора экономики, а на создании «финансовой пирамиды» ценных бумаг – государственных краткосрочных обязательств (ГКО). Правительство С. В. Кириенко заявило о невозможности выполнять свои финансовые обязательства по ГКО.

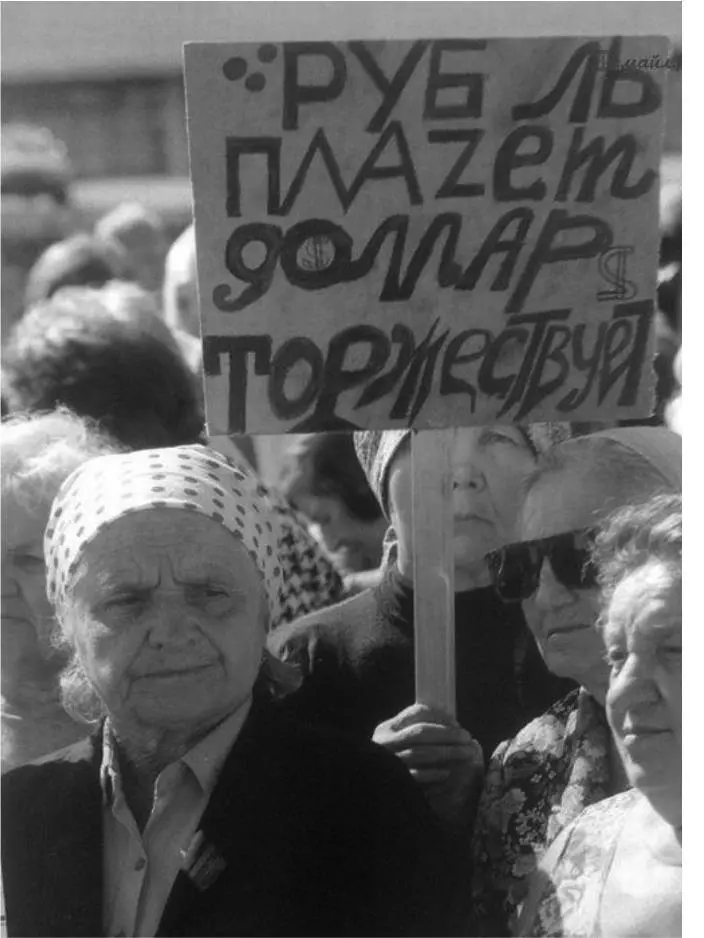

В совместном заявлении Правительства России и Центрального банка от 17 августа 1998 г. было объявлено об изменении валютной политики, о замораживании выплат по облигациям государственного внутреннего долга, а также о временном пересмотре отношений к иностранным кредиторам России. Банк России перешёл к проведению «политики плавающего курса рубля в рамках новых границ валютного коридора», которые были определены на уровне от 6 до 9,5 руб. за доллар США. По существу, это решение означало почти пятидесятипроцентную девальвацию рубля. Однако на практике рубль обесценился не на проценты, а в несколько раз.

С валютного рынка паника перебросилась на потребительский: из магазинов исчезли соль, сахар, мука и крупы, а также промышленные товары (автомобили, сложная бытовая техника импортного производства и пр.). Резко усилился спрос на покупку жилья. В сентябре 1998 г. рост потребительских цен составил около 40 %, что свидетельствовало о начале гиперинфляции. Практически остановилась система безналичных расчётов, многие банки оказались близки к банкротству. Ускорился спад промышленного производства.

Экономисты определили и внутренние причины кризиса: неуклонная тенденция сокращения производства, долгая жизнь государства «не по средствам», как за счёт проедания ренты с природных ресурсов, так и в долг – на крупномасштабные заимствования на внутреннем и внешнем рынках. При этом внешние займы направлялись на латание бюджетных прорех, а не на решение проблем реального сектора экономики. Проводимая правительством экономическая политика вела к тому, что Россия всё в большей степени стала поставлять на мировой рынок не промышленную продукцию, а сырьё. По данным Государственного таможенного комитета, подавляющую часть экспорта составляла продукция сырьевых и добывающих отраслей, а также предприятий, производящих продукцию промежуточного потребления (топливно-энергетическое сырьё, металлы и изделия из них). Одновременно продолжала усиливаться зависимость экономики страны от ввоза продовольствия и продукции сельского хозяйства. Особо уязвимым стал продовольственный рынок, ёмкость которого более чем наполовину обеспечивалась за счёт импортных поставок.

В зале Московской международной валютной биржи

Кризис 1998 г. привёл к ещё большему расслоению в обществе. В конце 1990-х гг. доходы 10 % наиболее обеспеченных граждан России превышали доходы 10 % наименее обеспеченной части населения в 30 раз. Такова была цена «шоковой терапии».

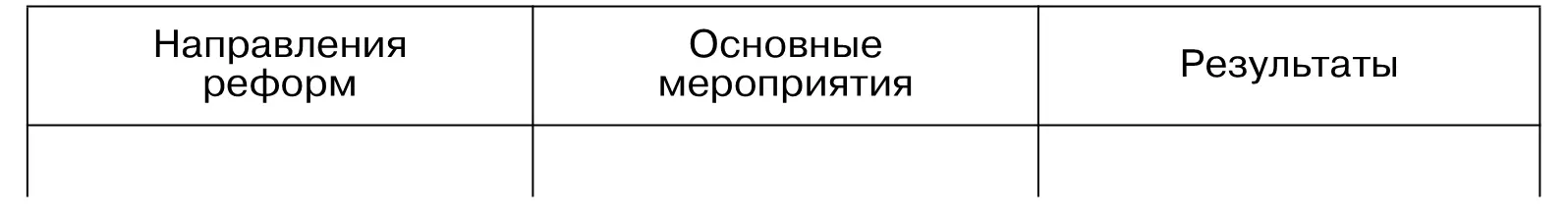

1. Составьте в тетради таблицу «Рыночные реформы в России».

2. Сравните основные характеристики экономики нашей страны в конце 1970-х гг. и в конце 1990-х гг. Обозначьте общие черты, выделите различия. 3.Какие важнейшие изменения произошли в социальной структуре общества в 1990-е гг.? О чём эти изменения свидетельствовали? 4.Каковы были причины и последствия дефолта 1998 г.? 5.Проведите опрос среди представителей старшего поколения о том, как менялся их образ жизни в 1990-х гг. Самостоятельно разработайте список из 4 – 5 вопросов. На основании полученной информации сделайте выводы о том, какие новые явления вошли в повседневный быт людей, как изменился их социальный статус.

Действительно, как и рассчитывали Гайдар и Чубайс, роль правительства в принятии решений была уменьшена, и рынок, или то, что считается рынком в России, имеет сегодня больше влияния на экономическое поведение, чем государственные планировщики. Не вернулась Россия и к коммунизму. Более того, после турбулентного десятилетия и бесчисленных упущенных возможностей российская экономика в конце концов начала расти в 1999 году. Однако даже этот рост более обязан утроению цен на экспортную российскую нефть и радикальной девальвации рубля (эффективно снизившей импорт на 50 % и таким образом давшей возможность воспрять отечественным производителям), чем реформам шоковой терапии и целенаправленным политическим выборам.

Но даже при этом запоздалом росте по большинству остальных экономических мерок приватизация провалилась. Что не менее важно, переход к рынку был запятнан коррупцией и возникновением бесчестной олигархии, которая, вероятно, до сих пор контролирует свыше 50 % российской экономической деятельности. Допустим, нельзя уверенно сказать, могли бы коммунисты снова захватить власть и вернуть пятилетние планы и государственную собственность, не будь этой попытки приватизации, или нет. Ведь коммунисты в Польше были возвращены к власти на время, но Польша продолжала попытку приватизации. В любом случае мало тех, кто бы стал настаивать, что российская приватизация не могла быть улучшена, да и сами проведённые реформы мало способствуют тому, чтобы продвинуть дело последующих реформ. Так или иначе, но эти реформы скомпрометировали сам процесс реформ на многие годы вперёд, стали препятствием для последующих реформ и дали толчок дисфункциям в экономике и разного типа антисоциальному поведению.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: