Александр Киселев - История России. XIX век. 8 класс

- Название:История России. XIX век. 8 класс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2013

- Город:2-е изд., стереотип. – М

- ISBN:978-5-358-10260-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Киселев - История России. XIX век. 8 класс краткое содержание

Учебник рекомендован Министерством образования и науки РФ и включен в Федеральный перечень.

История России. XIX век. 8 класс - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Задача политической полиции заключалась в предупреждении преступлений. Эта деятельность осуществлялась с помощью тайных агентов, которых вербовали во всех слоях общества. Среди них было немало известных людей, например, писатель и издатель газеты «Северная пчела» Ф. В. Булгарин.

С целью искоренения крамолы и для обретения гражданами «желательного правительству направления умов» вводились ограничения в сфере просвещения и издательского дела. Цензурный устав 1826 г. запрещал любое произведение «не только возмутительное против правительства и поставленных от него властей, но и ослабляющее должное к ним почтение». Для юношества признавались вредными философские трактаты, «наполненные бесплодными и пагубными мудрованиями новейших времён». Цензурный устав получил у современников прозвище «чугунный».

А. Х. Бенкендорф. Художник Ф. Крюгер. Середина XIX в.

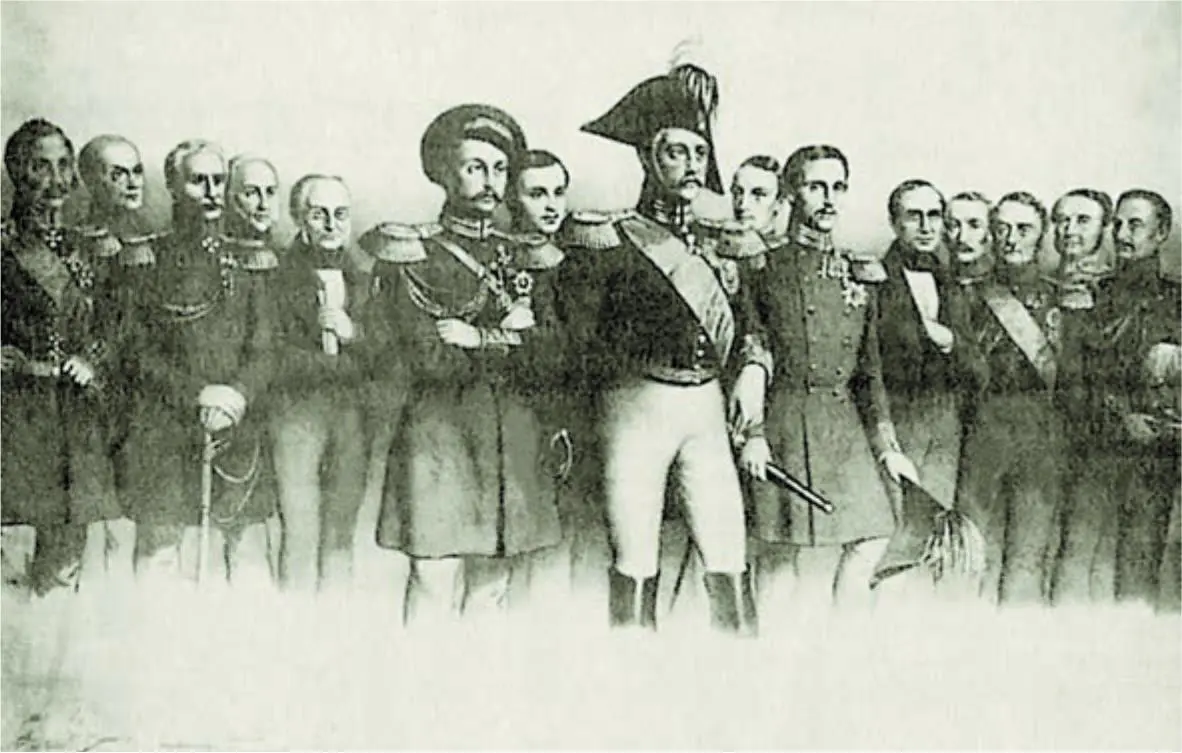

Император Николай I, цесаревич Александр Николаевич, великие князья сыновья Николая I, высшие сановники и генералы. Литография первой половины XIX в.

В декабре 1826 г. для проведения реформ в области государственного управления был образован специальный комитет во главе с графом В. П. Кочубеем, но подготовленные им проекты император счёл «не ко времени» и отложил.

Кодификация – систематизация и объединение законов государства по отдельным отраслям права.

Жандарм – лицо, состоявшее на службе в специальных войсках – корпусе жандармов.

1825 – 1855 гг. – правление императора Николая I.

1. Определите сходство и отличия в характере, воспитании и образе мыслей императоров Александра I и Николая I. Существовала ли преемственность во внутренней политике обоих государей?

2. Какое значение имела для государства кодификация законодательства, проведённая М. М. Сперанским?

3. Какие причины заставили Николая I учредить III отделение и корпус жандармов?

§ 9. ЭКОНОМИКА ДОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ

Положение деревни. В первой половине XIX в. Россия по-прежнему оставалась аграрной страной. Основная масса населения (93,6 %) проживала в сельской местности. Примерно половина крестьян были крепостными, остальные – государственными (казёнными) и удельными . Крепостные крестьяне преобладали в центре России и в Поволжье, на севере страны и в Сибири – государственные крестьяне. Их земельные наделы были больше, чем у крепостных, но и они жили трудно. В 30 из 43 губерний Европейской России наделы государственных крестьян составляли менее 5 десятин на душу. Помимо подушной подати и оброка они платили различные денежные сборы, отбывали дорожную, подводную (перевозка грузов и людей), постойную или квартирную повинности. Наиболее тяжёлой была рекрутская повинность. Полиция не только строго взыскивала подати и недоимки с государственных крестьян, но и занималась незаконными поборами.

В помещичьей деревне наряду с натуральным хозяйством, основанным на принудительном труде крепостных, развивались рыночные отношения. Стремление помещика к производству хлеба на продажу влекло за собой увеличение барщины, расширение барской пашни и сокращение крестьянских наделов.

Утро помещика. Художник А. Бенуа

Современник той эпохи писатель М. Е. Салтыков-Щедрин писал: «Однажды заведённые порядки служили законом, а представление о бесконечной растяжимости мужицкого труда лежало в основании всех расчётов. Считалось выгодным распахивать как можно больше земли под хлеб, хотя, благодаря отсутствию удобрения, урожаи были скудные и давали не больше зерна на зерно. Всё-таки это зерно составляло излишек, который можно было продать, а о том, какою ценою доставался тот излишек мужичьему хребту, и думать надобности не было».

Рост численности сельского населения способствовал частым переделам земли. Выросшие и женившиеся сыновья требовали от отца раздела земельного надела, что вело к дроблению хозяйств и их упадку. За первую половину XIX в. средний размер земельных наделов помещичьих крестьян сократился почти вдвое.

Многие помещики переводили крестьян на оброк, постоянно увеличивая его размер. На оброке находились преимущественно крестьяне нечернозёмных губерний. Низкие урожаи вынуждали их уходить на заработки в города. С 1800 по 1850 г., согласно статистике, 39 лет были в России неурожайными, а значит, голодными для многочисленных крестьянских семей.

Отдельную категорию крепостного населения составляли дворовые люди. Они были лишены земельных наделов и проживали, как правило, в усадьбах помещиков, выполняя различную работу в доме или во дворе. Численность этого бесправного и безземельного населения, подвергавшегося издевательствам и унижениям, постоянно росла и составляла в середине XIX в. более 1 млн человек.

В середине XIX в. 17 – 18 % валового сбора зерна в России шло на продажу. Зерном торговали в основном помещики. Изменения происходили и в их хозяйствах. Росла численность беспоместных и мелкопоместных помещиков. Более половины помещичьих имений были заложены в государственную казну, а сумма долгов дворян превышала 400 млн руб.

В стране появились зажиточные крестьяне, которые также торговали продуктами сельского хозяйства.

В зажиточных хозяйствах широко использовался труд отходников из числа не только казённых, но и помещичьих крестьян. В 50-е гг. XIX в. наёмный труд в сельском хозяйстве применялся в 25 губерниях страны. Общая численность наёмных сельскохозяйственных рабочих составляла около 700 тыс. человек.

Троицын день в Красном селе близ Москвы. Неизвестный художник

Новое с трудом пробивалось к жизни в российской деревне. Крепостнические порядки тормозили развитие сельского хозяйства – главной отрасли российской экономики.

Крестьянский вопрос. За время царствования Николая I произошло более 500 крестьянских волнений и бунтов. Глава III отделения А. Х. Бенкендорф сообщал императору: «Год от года распространяется и усиливается между помещичьими крестьянами мысль о вольности».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: