Сергей Бурин - Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс

- Название:Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-09755-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Бурин - Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс краткое содержание

Вопросы, карты, высказывания современников, другие методические материалы, которыми насыщен учебник, превращают знакомство с курсом новой истории в увлекательный творческий процесс.

Учебник написан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, одобрен РАО и РАН, включен в Федеральный перечень.

Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Чтобы собрать деньги для платежей сеньору и государству, крестьянин вынужден был торговать своей продукцией (зерном, мясом, шерстью) на рынке ближайшего города, жители которого готовы были её покупать. Среди продавцов возникала жёсткая конкуренция. Наиболее предприимчивые богатели, а многие другие – разорялись. Расслоение крестьян становилось всё заметнее.

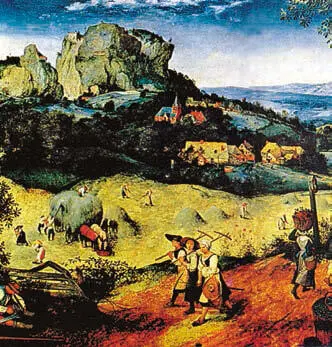

Сенокос. Художник П. Брейгель Старший

Разбогатевшие крестьяне стремились расширить свои владения и заняться на них более доходным делом. С этой целью они предпочитали взять в аренду или купить у сеньора не один, а несколько земельных участков, предлагая за них повышенную арендную плату. Однако сеньор далеко не всегда мог свободно хозяйничать на своей земле; в его отношениях с крестьянами действовал вековой обычай. Наиболее свободно сеньор мог распоряжаться землями своего домена, сдавая их в аренду богатым крестьянам, которые обрабатывали их с помощью наёмных работников – батраков. Крупные арендаторы – в Англии их часто называли фермерами – иногда были богаче своих сеньоров.

Пряхи. Художник Д. Веласкес

Преуспевала меньшая часть крестьян. Судьба остальных оказалась тяжёлой. В условиях, когда сеньоры постоянно увеличивали арендную плату, а государство – налоги, любая неудача или неурожай могли разорить крестьянское хозяйство. А нередко сеньоры специально добивались этого, чтобы вытеснить держателей земли с их участков и сдать землю в аренду фермерам по более высокой цене или же самим организовать более доходное производство. Пытаясь свести концы с концами, крестьяне залезали в долги к ростовщикам, разорялись, теряли землю и вынуждены были наниматься в батраки и работать уже на чужой земле за скудную плату. Хозяйственная свобода крестьянина оказалась сравнительно недолгой, сменившись экономической зависимостью. Это были уже новые, по сути капиталистические, отношения.

Не менее значительные изменения происходили в городах. Купцы и банкиры накапливали огромные богатства. Наибольшие прибыли приносила торговля колониальными товарами. Быстрое обогащение, хотя и связанное с риском, сулили также финансовые операции и ростовщичество. Деловые люди – предприниматели – нередко сочетали все эти занятия. Самые богатые одалживали деньги знати и даже монархам, постоянно нуждавшимся в звонкой монете. Один из богатейших деловых людей тогдашней Европы, Антон Фу́ггер из А́угсбурга, не стеснялся напоминать императору Карлу V, что без денег Фуггеров тот никогда не стал бы императором. Короли редко могли вернуть долг с процентами и расплачивались пожалованием титулов, должностей, различных привилегий, которые часто давали кредиторам возможность с лихвой вернуть вложенные деньги.

Меняла с женой. Художник К. Массейс

В XVI в. своими богатствами и деловой активностью славились купцы и банкиры из Южной Германии, Нидерландов и особенно из Италии – генуэзцы, венецианцы, ломбардцы. Ломбардией называлась часть Северной Италии, и по имени её предприимчивых жителей места́, где можно получить деньги под залог ценных вещей, стали называть ломбардами.

Разбогатев на торговле и банковских операциях, деловые люди вкладывали часть полученных прибылей в приобретение доходных и почётных должностей, титулов, городских дворцов и пригородных земель. Некоторая часть накопленных богатств вкладывалась в производство.

На что деловые люди тратили накопленные богатства?

На что деловые люди тратили накопленные богатства?

Деловые люди организовывали крупные предприятия, во многом отличавшиеся от средневековых ремесленных мастерских. Такие предприятия именовались мануфактурами. Само их название (от лат. manus – рука, factura – изделие) говорит, что в них, как и в мастерской ремесленника, господствовал ручной труд. Однако мануфактура имела два важных преимущества. Во-первых, это было довольно крупное предприятие, где трудились десятки, а то и сотни наёмных рабочих. Во-вторых, в отличие от средневекового ремесленника, который обычно сам выполнял все основные операции, на мануфактурах они были разделены между работниками разных специальностей. Каждый занимался каким-то одним видом работы, достигая в нём совершенства. Производительность труда при этом резко увеличивалась. Массовое разорение крестьян и ремесленников обеспечивало мануфактуры дешёвой рабочей силой.

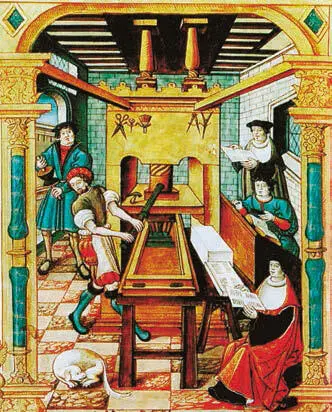

Крупные мануфактуры, на которых всё производство было сосредоточено в одном месте, назывались централизованными. К ним обычно относились предприятия, организованные государством и обслуживавшие армию и флот. Такими были и мануфактуры в новых отраслях промышленности (производство бумаги, книг, стекла). Но в традиционных и наиболее важных отраслях, и прежде всего в сукноделии, их развитию упорно противились цехи. Цеховые мастера добивались от городских властей запрета таких предприятий. Тогда предпринимателям приходилось рассредоточивать производство. Они закупали сырьё, раздавали его для обработки горожанам или крестьянам, а затем забирали готовую продукцию. Тем самым предпринимателям удавалось обойти цеховые запреты и сократить расходы на организацию производства. Так возникали рассеянные мануфактуры, которых было гораздо больше, чем централизованных.

В XVI–XVII вв. мануфактуры сосуществовали и соперничали с приходившими в упадок цехами и с внецеховым ремеслом. Позже превосходство мануфактур стало очевидным. Капиталистические отношения всё шире распространялись не только в деревне, но и в городе, хотя до их окончательной победы было ещё очень далеко.

Перемены в экономике пели рука об руку с изменениями в обществе. Его деление на три сословия, сохранившееся со времён Средневековья, предусматривало господство дворянства и духовенства и приниженное положение третьего сословия. Но прежняя схема испытывала растущее давление «новых людей», как иногда называли разбогатевших простолюдинов. Купцы, финансисты, владельцы мануфактур накопили огромные богатства и претендовали теперь на почёт и уважение в обществе. Более высокого положения добивались и чиновники, численность и влияние которых заметно возросли.

Типография (XVI в.)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: