Валентин Рунов - Афганская война. Все боевые операции

- Название:Афганская война. Все боевые операции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-70597-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Рунов - Афганская война. Все боевые операции краткое содержание

Войсковые операции и рейды спецназа, засады на вражеские караваны и прочесывание местности, обеспечение прохождения колонн и поддержка с воздуха — в этой книге рассмотрены все аспекты боевой работы советских войск в Афгане. Особое внимание уделено боевому применению в горной войне авиации, бронетехники, артиллерии, воздушно-десантных и инженерных войск, а также организации разведки и боевого охранения.

Афганская война. Все боевые операции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

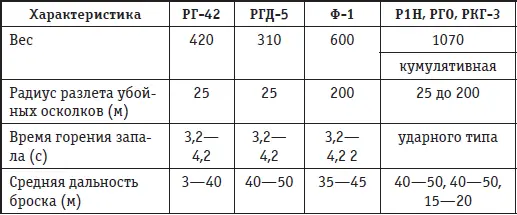

Для разрушения особенно прочных сооружений и подрыва техники противника советские войска также применяли ручные кумулятивные гранаты РГК-3. Более детальные тактико-технические характеристики ручных гранат приведены в таблице.

В Афганистане для индивидуальной защиты личного состава впервые в истории Советских Вооруженных Сил были массово использованы бронежилеты различных конструкций. В начале войны бронежилетов на весь личный состав не хватало. Поэтому они выдавались только тем, кто непосредственно участвовал в боевых действиях или нес боевое дежурство. Однако уже первые бои показали, что наличие бронежилетов снижает безвозвратные потери личного состава примерно в 2–3 раза. Было обращено особое внимание на обеспечение войск средствами индивидуальной защиты, и к концу 1988 г. ими был обеспечен весь личный состав 40-й армии.

За рассматриваемый период в войска поступило пять типов бронежилетов. Первым образцом, поступившим в 1980 г., был бронежилет Ж-Р1, имевший вес около 4 кг. Он был удобен в применении, но не обеспечивал надежную противопульную защиту. Данный недостаток потребовал замены в 1983–1984 гг. этого бронежилета новыми моделями 6БЗ и ЯБ4. Они были более устойчивы от прямого попадания пуль, но из-за большого веса (около 10,5 кг) оказались неудобными для применения в горах в условиях высоких температур.

В 1985–1986 гг. в войска начали поступать новые бронежилеты Ж-85 т и Ж-85к, имевшие вес 7,5 кг и обеспечивавшие противопульную защиту груди и противоосколочную защиту спины. Однако площадь защитной поверхности была недостаточной. Поэтому в 1988 г. они были заменены бронежилетом Ж-86, который имел единую тканевую часть и в 1,6 раза большую площадь противоосколочной защиты. В качестве защитных материалов использовались титановые сплавы, керамика и специальная сталь.

В целом же вооружение, боевая техника и средства защиты обеспечивали эффективную боевую деятельность ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

Боевые действия в Афганистане потребовали особого подхода к подготовке личного состава, подразделений и частей 40-й армии. Это обусловливалось необычным для советской теории и практики контрпартизанским характером действий противника, сложными физико-географическими условиями страны пребывания, частой сменой личного состава, а также необходимостью восполнять безвозвратные людские потери.

На момент ввода советских войск в Афганистан они не только не владели практическими навыками контрпартизанской борьбы, но также не имели ни одного хорошо проработанного теоретического руководства (наставления), определяющего порядок действия в этих условиях. Достаточно богатый мировой опыт контрпартизанской борьбы (немецко-фашистских войск в годы 2-й мировой войны, американских войск во Вьетнаме и т. п.) в нашей стране изучен не был и поэтому не мог лечь в основу при разработке руководящих документов по подготовке войск, необходимость в которых возникла уже в первые месяцы пребывания 40-й армии в Афганистане.

Не менее существенным недостатком в подготовке ограниченного контингента советских войск явилась их плохая приспособленность к ведению боевых действий в условиях горно-пустынной местности. Ставка на подготовку, обычно осуществлявшуюся в войсках Туркестанского военного округа, и на преимущественное комплектование соединений и частей личным составом из среднеазиатских республик себя не оправдала. Тактикой боевых действий в горах, пустынях, «зеленых зонах» пришлось заняться с самого начала и самым серьезным образом, перестроив на этой основе всю ранее существовавшую подготовку войск.

Необходимость ведения контрпартизанской войны в сложных физико-географических условиях Афганистана потребовала немедленной разработки новых руководящих документов по подготовке войск. Оперативным отделом армии и оперативными отделениями дивизий были разработаны сборники документов обобщения боевого опыта, который всячески внедрялся в войска. Выпускались инструкции по эксплуатации вооружения и боевой техники в горно-пустынной местности. Издавались различные справочники по тактике действий мятежников, способам маскировки, разведки, обнаружению и обезвреживанию различных минно-взрывных заграждений и т. д. Все это позволяло быстрее внедрять в боевую практику войск новейшие приемы и способы вооруженной борьбы в условиях Афганистана.

В деле подготовки серьезные трудности возникали в связи с высокой «текучестью» кадров. Она обуславливалась ограничением срока пребывания личного состава в Афганистане, а также достаточно высокими людскими потерями, которые ежегодно несла 40-я армия. Время нахождения рядового и сержантского состава в Афганистане ограничивалось сроком их действительной службы и необходимостью предварительной подготовки в учебных частях, находившихся на территории СССР. Максимально оно составляло 18–21 месяц. Офицерский состав и прапорщики, как правило, находились в Афганистане 24 месяца. Этого времени ни тем, ни другим не хватало, чтобы в полной мере стать мастерами своего дела.

Определенные сложности в подготовке войск создавала постоянно существовавшая потребность в восполнении людских потерь, неизбежно возникавших в ходе ведения боевых действий. Руководство СССР и Вооруженных Сил, принимая решение на ввод войск в эту страну, среди прочих рассматривало и вопрос о возможных людских потерях. Однако на практике потери оказались намного выше расчетных. Установлено, что за десять лет только безвозвратные людские потери в 40-й армии составили более 26 тыс. человек, в том числе 3 тыс. офицеров. Вследствие этого объем ежегодного восполнения безвозвратных потерь был весьма значительным. Даже по самым предварительным подсчетам он составлял: в 1979 г. — до 150 человек (в том числе до 15 офицеров), в 1980 г. — около 2800 человек (в том числе около 320 офицеров), 1981 г. — около 2400 человек (в том числе около 300 офицеров), в 1982 г. — около 3650 человек (в том числе около 400 офицеров), в 1983 г. — около 2800 человек (в том числе около 350 офицеров), в 1984 г. — 4400 человек (в том числе до 500 офицеров), в 1985 г. — около 3500 человек (в том числе около 380 офицеров), в 1986 г. — около 2500 (в том числе до 300 офицеров), в 1987 г. — около 2300 человек (в том числе до 280 офицеров), в 1988 г. — около 1400 человек (в том числе около 130 офицеров), в 1989 г. — до 100 человек (в том числе до 1–15 офицеров).

Столь высокая «текучесть» личного состава и безвозвратные потери в рядах ограниченного контингента советских войск потребовали ежегодно осуществлять первичную подготовку 40–50 тыс. человек, а затем совершенствовать ее в течение всего периода пребывания военнослужащих в Афганистане.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: