Валентин Рунов - Афганская война. Все боевые операции

- Название:Афганская война. Все боевые операции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-70597-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Рунов - Афганская война. Все боевые операции краткое содержание

Войсковые операции и рейды спецназа, засады на вражеские караваны и прочесывание местности, обеспечение прохождения колонн и поддержка с воздуха — в этой книге рассмотрены все аспекты боевой работы советских войск в Афгане. Особое внимание уделено боевому применению в горной войне авиации, бронетехники, артиллерии, воздушно-десантных и инженерных войск, а также организации разведки и боевого охранения.

Афганская война. Все боевые операции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

После первых неудач вопросам проводки и сопровождения колонн командиры всех степеней стали уделять более серьезное внимание. Афганистан — страна горная. Здесь, как подчеркивал генерал-полковник Б. В. Громов, почти все необходимое для жизнеобеспечения и боевых действий войск доставлялось автомобильным транспортом. Поэтому за девять лет, в течение которых осуществлялась проводка колонн, выработалась определенная система, позволявшая свести к минимуму потери в технике, людях и доставляемых грузах.

В зависимости от активности воздействия противника на маршруте движения и рельефе местности проводка автомобильных колонн в последующие годы стала осуществляться несколько по-иному. Была налажена охрана маршрутов постоянно действовавшими сторожевыми заставами. Кроме того, по-прежнему практиковалось сопровождение колонн боевыми подразделениями.

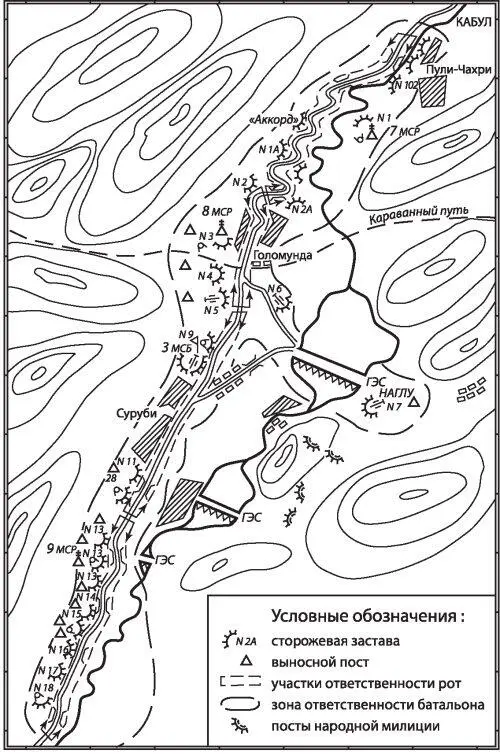

Охрана участка дороги Кабул — Джелалабад силами мотострелкового батальона, методом постоянно действующих застав

По основным дорогам, вдоль которых размещались постоянные сторожевые заставы, движение автомобильных колонн осуществлялось без войскового прикрытия. Сторожевые заставы располагались в местах наиболее сложных участков местности, а именно — в ущельях, на перевалах, серпантинах, в «зеленой зоне», при входе и на выходе из тоннелей и других местах, создававших благоприятные условия для совершения диверсий и нападения мятежников на колонны. На каждой сторожевой заставе имелись дежурные силы и средства, которые находились в пятиминутной готовности к убытию к месту нападения на колонну, а также артиллерийские и минометные батареи в готовности к открытию огня. Кроме того, учитывая опыт прошлых лет, на ответственных участках маршрута силами и средствами дорожно-комендантских частей и подразделений организовывалась дорожно-комендантская служба. От нее на маршрутах движения несли службу подвижные патрульно-комендантские посты на бронемашинах. Дорожно-комендантская служба обеспечивала регулирование и управление движением на автомобильных дорогах, диспетчерский контроль и безопасность при пропуске колонн через тоннели, перевалы и другие опасные участки дорог, ведение непрерывной разведки вдоль дороги, оказание технической помощи и заправку машин горючим, медицинское обслуживание личного состава проходивших колонн и эвакуацию раненых и больных, неисправной и поврежденной техники, а также поддержание высокой воинской дисциплины.

Для несения службы на маршрутах создавались диспетчерские пункты в составе пяти-шести человек (начальник, диспетчер и стрелки-регулировщики). Располагались они обычно в гарнизонах войск и районах сторожевых застав. Каждому диспетчерскому пункту определялась зона ответственности. В этой зоне осуществлялся постоянный контроль за прохождением колонн, безопасностью их движения и обеспечивалась четкая передача колонн из одной зоны ответственности в другую.

Для организации контроля за движением колонн по маршруту создавался центральный диспетчерский пункт. В его состав входили офицеры штаба тыла армии, дорожно-комендантской и автомобильной службы, оперативного отдела и три смены дежурных диспетчеров. Управление колоннами осуществлялось путем передачи сигналов, команд и распоряжений по радиосети диспетчерской службы на соседние диспетчерские посты и заставы. Передачу информации осуществлял непосредственно начальник колонны. Информация о движении колонны на диспетчерский пункт, сторожевую заставу, контрольный пункт дорожно-комендантского батальона, на центр боевого управления соединения и части передавалась сразу же после выхода колонны. Информация о происшествиях и оповещение об обстрелах и нападениях противника осуществлялось немедленно по всем каналам связи.

Чтобы облегчить управление передвижением автомобильных колонн, группой рационализаторов под руководством полковника Е. Михалко было разработано, сконструировано и внедрено специальное устройство, представлявшее собой электронно-автоматический электрифицированный макет местности. Этот комплект оборудования позволял на избранном участке дороги круглосуточно и в короткие сроки принимать и анализировать информацию, вырабатывать необходимые решения и доводить их до исполнителей. Благодаря этому появилась реальная возможность в любое время суток владеть нужной дорожной обстановкой, корректировать порядок движения, устранять заторы и другие помехи, а также своевременно организовывать обслуживание техники и отдых личного состава.

Колонны формировались, как правило, автомобилями с одинаковыми тактико-техническими характеристиками по скорости движения, проходимости и грузоподъемности. Это давало возможность качественно и наиболее полно организовывать техническое обслуживание и облегчить управление колонной на марше. Немаловажное значение имело сохранение целостности автомобильных подразделений. Наиболее рациональной автомобильной колонной являлась колонна в составе роты. Она обладала самостоятельностью в организационном, материальном и техническом обеспечении.

Состав автомобильной колонны и порядок ее построения зависели от обстановки, в которой совершались перевозки, от степени воздействия противника, состояния дорог и местности, а также от уровня технического обслуживания на дорогах и организации погрузочно-разгрузочных работ в районах погрузки и выгрузки. В состав автоколонны обычно включалось от 50 до 80 автомашин. Сюда входили машины управления, автомобили под перевозку грузов и замыкание. Для повышения возможностей автомобильных колонн по отражению нападения противника им придавались бронетранспортеры или боевые машины пехоты в составе трех-пяти единиц или трех-пяти зенитно-пулеметных установок. Они, как правило, распределялись по колонне из расчета одна боевая единица на 15–20 машин. Для материально-технического обеспечения колонны в замыкание включались ПАК-200, автомобиль технического замыкания с запасными колесами и запчастями, инструментами, принадлежностями и смазочными материалами, а также колесный автотягач, автоцистерны для воды и горючего и один-два резервных автомобиля. Управление колонной и поддержание связи со старшим начальником и приданными средствами обеспечивалось за счет выделения необходимых средств связи. На особо опасных маршрутах для сопровождения колонн выделялись боевые вертолеты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: