Глеб Носовский - Завоевание Америки Ермаком-Кортесом и мятеж Реформации глазами «древних» греков

- Название:Завоевание Америки Ермаком-Кортесом и мятеж Реформации глазами «древних» греков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Астрель

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-048616-8, 978-5-271-22904-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Глеб Носовский - Завоевание Америки Ермаком-Кортесом и мятеж Реформации глазами «древних» греков краткое содержание

Как отмечают авторы, предлагаемая ими реконструкция является пока предположительной. В то же время, авторы отвечают за точность и надежность вычисленных ими датировок.

Завоевание Америки Ермаком-Кортесом и мятеж Реформации глазами «древних» греков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

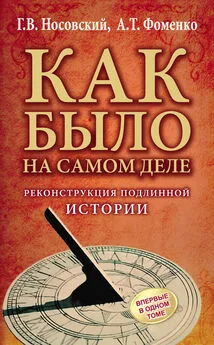

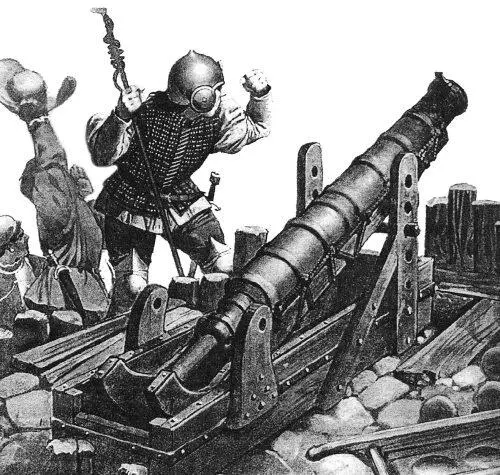

Рис. 8.61. Битва казаков Ермака = Кортеса с войском Кучума = Мотекухсомы. Казаки = конкистадоры расстреливают противника из мушкетов. Кунгурская Летопись. Взято из [67], с. 58.

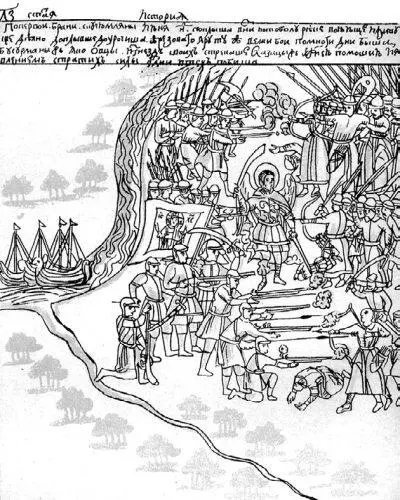

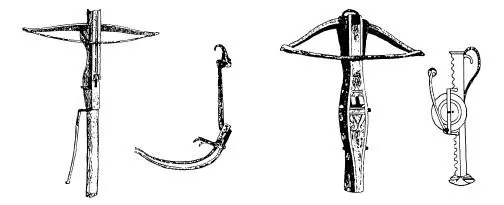

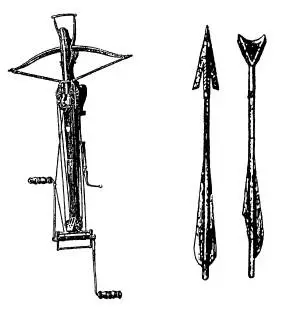

Обратимся теперь к истории конкисты. На рис. 8.62 показан гибкий испанский = османский доспех, типичный для пехотинцев-конкистадоров. На рис. 8.63 представлен испанский = османский полудоспех, шлем морион и щит. На рис. 8.64–8.70 показаны боевые арбалеты конкистадоров, то есть ордынских казаков и османов-атаманов. Арбалет — мощное оружие, долго находившееся на вооружении специальных подразделений вплоть до XX века. Дело в том, что арбалет позволяет метать, причем достаточно бесшумно, не только обычные стрелы, но и остро наточенные широкие лезвия, ножи, прикрепленные на конце древка-стрелы.

Перейдем к огнестрельному оружию конкистадоров, то есть ордынцев и османов-атаманов. На рис. 8.71 показана аркебуза XVI века. На рис. 8.72–8.78 показаны различные типы легкого и среднего огнестрельного оружия, бывшего в то время на вооружении Руси-Орды и Османии-Атамании. Тяжелых орудий здесь мы не видим, поскольку на первых порах они использовались, в основном, лишь в Евразии ввиду трудности перевозки через океан. Орудия, аналогичные испанской = османской-атаманской клепаной бомбарде XVI века, показанной на рис. 8.72, сегодня можно видеть, например, в музее венгерского города Вышгорода, см. рис. 8.79 и 8.80. Здесь сохранились остатки старинной ордынской крепости, контролировавшей реку Дунай. Похожий вид имели русские легкие морские пушки времен Петра I, см. рис. 8.81.

Рис. 8.62. Вооружение конкистадоров Кортеса, то есть казаков Ермака. «Бригандина, кольчуга, шлем кабассет, подбородник, прикрепленный к латному воротнику — именно такое снаряжение было у большей части пехотинцев-конкистадоров в конце XV — начале XVI века» [10], с. 19.

Рис. 8.63. Испанский = османский-атаманский полудоспех XVI века. Взято из [10], с. 273.

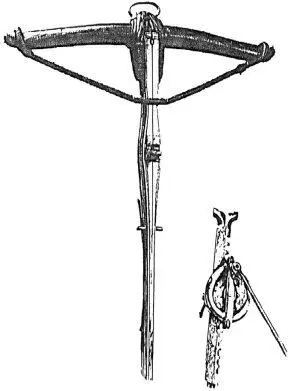

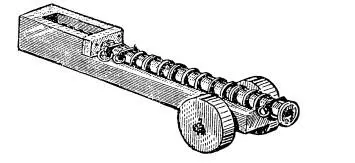

Рис. 8.64. Слева — арбалет «а pried de biche» («козья нога») и его натяжной механизм. Справа — арбалет «а cric» и натяжной механизм. Париж, Музей армии. Взято из [10], с. 20.

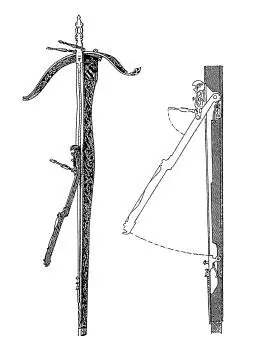

Рис. 8.65. Арбалет «а tour». Париж, Музей армии. Справа — болты, то есть стрелы, арбалета. Музей Лувра. Взято из [10], с. 21.

Рис. 8.66. Испанский = османский арбалетчик конца XV — начала XVI века. Мадрид, Музей вооружений. Взято из [10], с. 28.

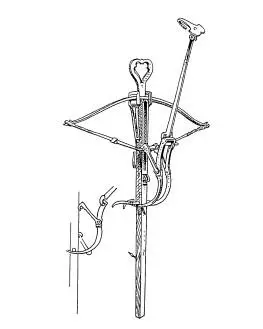

Рис. 8.67. Тяжелый арбалет начала XVI века. Вес — 2,170 кг; длина — 72,5 см; длина лука — 63,7 см. Справа — натяжной механизм. Взято из [10], с. 179.

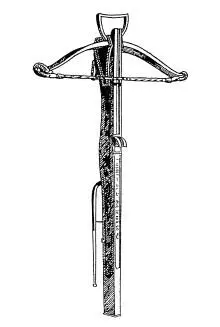

Рис. 8.68. Тяжелый арбалет XVI века и схема натяжного механизма. Взято из [10], с. 204.

Рис. 8.69. Арбалет с натяжным механизмом «козья нога». Конец XVI века. Взято из [10], с. 216.

Рис. 8.70. Арбалет примерно 1500 года. Взято из [10], с. 269.

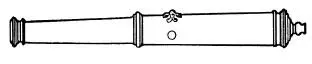

Рис. 8.71. Аркебуза со старым испанским = османским прикладом и фитильным замком. Ложа инкрустирована слоновой костью, ствол нюрнбергской работы. XVI век. Взято из [10], с. 52.

Рис. 8.72. Клепаная железная бомбарда конца XVI века. Взято из [10], с. 26.

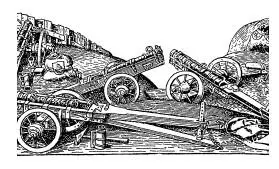

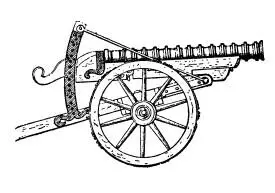

Рис. 8.73. Испанская = османская артиллерия времен конкисты. Гравюра XVI века. Взято из [10], с. 26.

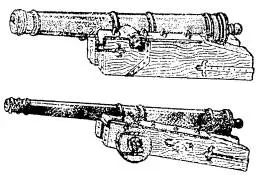

Рис. 8.74. Вверху — пушка на лафете с носовой палубы галеры XVI века. Внизу — кулеврина на лафете. XVI век. Взято из [10], с. 26.

Рис. 8.75. Современный рисунок старинного орудия XVI века. Взято из [10], с. 28.

Рис. 8.76. Бронзовая кулеврина XVI века. Взято из [10], с. 183.

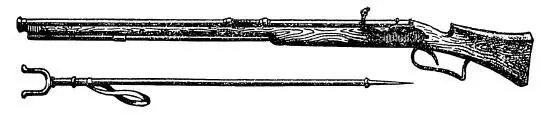

Рис. 8.77. Мушкет и вилка. Подставку-вилку втыкали в землю и клали на нее мушкет, чтобы легче и точнее было прицеливаться. XVI век, после 1525 года.

Рис. 8.78. Испанская=османская пушка, бывшая на вооружении Кортеса-Ермака. Взято из [92], с. 411.

Рис. 8.79. Старинная бомбарда. Музей венгерского города Вышгород, около Будапешта. Фотография сделана А. Т. Фоменко в 2005 году.

Рис. 8.80. Старинная бомбарда. Музей венгерского города Вышгород, около Будапешта. Фотография 2005 года.

Рис. 8.81. Легкое морское орудие времен Петра I. Переславль-Залесский. Музей «Ботик Петра I». Фотография 2004 года.

Кстати, индейцы, как нам говорят, называли пушку на своем языке TEPUZQUE. Но ведь это практически русское слово ПУШКА с определенным уважительным артиклем ТЕ, поскольку Ш и С или Z могли переходить друг в друга: tepuzque — те-пушка. Как мы уже обсуждали в нашем Словаре Параллелизмов, в книге «Реконструкция», слово ПУШКА принадлежит тому же смысловому кусту, что и слова ПУСК, ПУСКАТЬ стрелу, копье, ядро, бросать камень. Отсюда, при переходе С → Ш произошло, скорее всего, слово ПУШКА.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: