Анатолий Фоменко - Книга 1. Западный миф («Античный» Рим и «немецкие» Габсбурги — это отражения Русско-Ордынской истории XIV–XVII веков. Наследие Великой Империи в культуре Евразии и Америки)

- Название:Книга 1. Западный миф («Античный» Рим и «немецкие» Габсбурги — это отражения Русско-Ордынской истории XIV–XVII веков. Наследие Великой Империи в культуре Евразии и Америки)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель

- Год:2012

- ISBN:978-5-271-39892-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Фоменко - Книга 1. Западный миф («Античный» Рим и «немецкие» Габсбурги — это отражения Русско-Ордынской истории XIV–XVII веков. Наследие Великой Империи в культуре Евразии и Америки) краткое содержание

В этом томе авторы, как правило, не обосновывают свою точку зрения, иначе это привело бы к повторению сказанного ранее. Всеобщая история реконструируется в виде краткого учебника. За доказательствами авторы отсылают к предыдущим книгам по новой хронологии. Авторы не претендуют на высокую точность предлагаемых датировок.

Авторы обнаружили важный параллелизм, согласно которому цари-ханы Русско-Ордынской Империи XIII–XVI веков отразились в западных летописях как императоры Габсбурги XIII–XVI веков, а также как цари и императоры «античного» Рима. Французская королева Екатерина Медичи, вероятно, является отражением русской царицы Софьи Палеолог в западноевропейских летописях. Становится понятно, что такое Варфоломеевская ночь. Знаменитая Жанна д’Арк, по-видимому, описана в Библии под именем пророчицы и воительницы Деборы. А известный маршал Франции Жиль де Рэ, легендарный соратник Жанны д’Арк, отразился в Библии как знаменитый воин и богатырь Самсон. В то же время, основным оригиналом библейской истории Самсона является борьба Земщины против Опричнины на Руси при Иване IV Грозном в XVI веке.

Книга позволяет представить картину развития человечества от самого начала его письменной истории в X веке н. э. вплоть до XVIII века н. э. Книга несомненно привлечет внимание всех, кому небезразлична история Руси.

Книга 1. Западный миф («Античный» Рим и «немецкие» Габсбурги — это отражения Русско-Ордынской истории XIV–XVII веков. Наследие Великой Империи в культуре Евразии и Америки) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

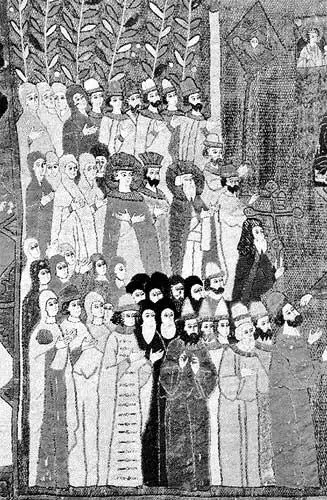

Рис. 4.7. Левая половина пелены Елены Волошанки. Взято из [812], с. 61.

Рис. 4.8. Фрагмент пелены. Считается, что это — изображение Софьи Палеолог. Странно, однако, что она стоит очень далеко от своего мужа — Ивана III Грозного. Взято из [812], с. 61.

Отсутствие достоверных портретов Софьи выглядит довольно странно. Софья Палеолог — знаменитая царица в русской и европейской истории. Немного найдется женщин-правительниц, которым уделяется столько внимания на страницах исторических книг. Как же могло так получиться, что НИ ОДНОГО ПОРТРЕТА СОФЬИ до нас не дошло. Даже стенопись в больнице Святого Духа, рис. 4.4 и рис. 4.5, представляет ее практически сзади, с затылка. Смутно виден лишь ее профиль. В то же время портрет ее брата, Андрея Палеолога, оказывается, сохранился, рис. 4.9. Портрет фронтальный, лицо видно очень хорошо. Причем находится портрет не где-нибудь, а в Ватиканском Дворце. В то же время брат Андрей себя особо ничем не прославил. Более того, как пишет Н.М. Карамзин, «сыновья его (Фомы — Авт. ) Андрей и Мануил, жили благодеяниями нового папы, Павла II, не заслуживая оных своим поведением, ВЕСЬМА ЛЕГКОМЫСЛЕННЫМ И СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫМ» [362], т. 6, столбец 37.

Рис. 4.9. «Брат великой княгини Софии Фоминичны — Андрей Палеолог. Стенопись художника Пентуриккио в Ватиканском дворце» [578], кн. 2, с. 137. Взято из [935:1], с. 55

Здесь стоит задуматься. Получается как-то очень странно. Портрет малоизвестного и легкомысленного Андрея Палеолога хорошо сохранился, а вот ни один портрет его действительно знаменитой сестры — Софьи Палеолог, почему-то не уцелел. Скорее всего, ее изображения уничтожены во время «великой чистки» в эпоху Реформации XVII–XVIII веков. Причины такой чистки мы подробно описали в «Освоение Америки Русью-Ордой», гл. 1. Ниже мы еще раз вернемся к данному вопросу.

Обратим внимание, что историк А. Нечволодов считает портрет Софьи Палеолог ПОЗДНИМ, поскольку был написан, как получается в скалигеровской хронологии, лишь через 150 лет. И на этом основании называет портрет недостоверным. Как мы теперь начинаем понимать, А. Нечволодов был введен в заблуждение ошибочной скалигеровско-миллеровской хронологией. Дело в том, что реальная история Софьи-Марии Палеолог из XVI века была сдвинута вниз примерно лет на сто. А ее портрет, написанный всего лишь лет через 50 после событий, остался на своем правильном хронологическом месте. В результате между портретом и «скалигеровской биографией» Софьи возник искусственный разрыв примерно в 100–150 лет. Возвращая теперь «биографию» Софьи на ее подлинное место, — то есть поднимая вверх примерно на 100 лет, — мы тут же обнаруживаем, что портрет Софьи, рис. 4.4, по-видимому, был написан в конце ее жизни, или же сразу после ее смерти. То есть является более достоверным, чем думают сегодня.

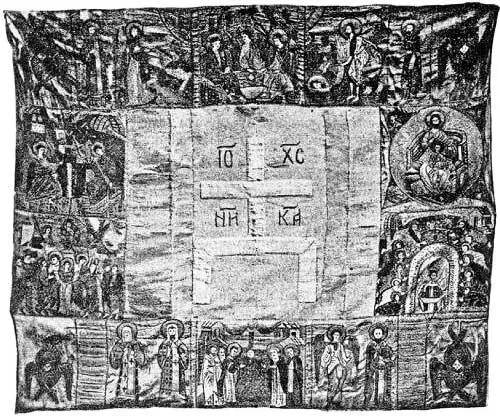

Оказывается далее, что от Софии Палеолог до наших дней дошел один-единственный предмет — вышитая ею пелена, якобы 1498 года. А. Нечволодов сообщает, что это — «ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРЕДМЕТ, СОХРАНИВШИЙСЯ ОТ НЕЕ ДО НАШИХ ДНЕЙ» [578], с. 190. См. рис. 4.10. Впрочем, неясно — на каком основании пелена приписана именно Софье Палеолог. Насколько можно судить по фотографии, никаких надписей на пелене нет.

Рис. 4.10. «Пелена, шитая великой княгиней Софией Фоминичной в 1498 году (ЕДИНСТВЕННЫЙ предмет, сохранившийся от нее до наших дней)» [578], кн. 2, с. 190.

• 5b. ЕКАТЕРИНА-МАРИЯ МЕДИЧИ. — ПОРТРЕТОВ ЕКАТЕРИНЫ МЕДИЧИ СОХРАНИЛОСЬ МНОГО, НО НАПИСАНЫ ОНИ, ВЕРОЯТНО, ПОЗДНО. Сохранилось довольно много портретов Екатерины Медичи. Впрочем, все они характеризуются весьма высоким уровнем исполнения, выдающим довольно позднюю эпоху. Скорее всего, это портреты, созданные задним числом в XVII–XVIII веках. В рамках написания «правильной реформаторской истории». Мы приводим здесь некоторые из портретов. На рис. 4.11 показано изображение Екатерины Медичи в юности.

Рис. 4.11. Екатерина Медичи в юности. Взято из [659], с. 16.

6a. СОФЬЯ-МАРИЯ ПАЛЕОЛОГ. — РИМСКИЙ ПАПА СИКСТ IV ВЫДАЕТ ЗАМУЖ СОФЬЮ ПАЛЕОЛОГ. НЕСКОЛЬКИМ ДРУГИМ ПРЕТЕНДЕНТАМ ЦАРСКОГО РОДА НА ЕЕ РУКУ БЫЛО ОТКАЗАНО. ИТАК, ОНА СТАНОВИТСЯ ЦАРИЦЕЙ-ЧУЖЕСТРАНКОЙ НА РУСИ. Н.М. Карамзин пишет: «Юная… девица, именем София, одаренная красотою и разумом, была предметом общего доброжелательства. Папа (Павел II — Авт. ) ИСКАЛ ЕЙ ДОСТОЙНОГО ЖЕНИХА… хотел сим браком содействовать видам своей Политики… Павел обратил взор на Великого Князя Иоанна… Отдаленность, благоприятствуя баснословию, рождала слухи О НЕСМЕТНОМ БОГАТСТВЕ И МНОГОЧИСЛЕННОСТИ РОССИЯН… Кардинал Виссарион… отправил Грека, именем Юрия, с письмом к Великому Князю (в 1469 году), предлагая ему руку Софии, ЗНАМЕНИТОЙ ДОЧЕРИ Деспота Морейского, которая будто бы отказала двум женихам, Королю Французскому и Герцогу Медиоланскому, не желая быть супругою Государя Латинской Веры» [362], т. 6, столбцы 37–38.

Между прочим, обратим внимание на довольно любопытное и явное несогласие Н.М. Карамзина с мнением папы Павла II, что россияне были многочисленны и несметно богаты. Надо полагать, такое несогласие является следствием воспитания наших историков в «романовском духе», когда упоминать о богатстве Руси-Орды в эпоху XIV–XVI веков стало в реформаторской России Романовых дурным тоном. Теперь следовало многократно говорить о «страшном татаро-монгольском иге». Которое якобы погрузило Русь в грязь и нищету. А уцелевшие старинные свидетельства многочисленности народа и богатства страны теперь стали именовать «баснословными слухами». Вернемся, однако, к свадьбе Софьи Палеолог.

На Русь, к Ивану III Грозному, было отправлено папское посольство с предложением брака с Софьей. Карамзин писал: «Сам Бог посылает ему СТОЛЬ ЗНАМЕНИТУЮ НЕВЕСТУ, отрасль царственного древа… сей благословенный союз, напоминая Владимиров, сделает Москву как бы новою Византиею» [362], т. 6, столбец 39. Между тем римский папа умер, и его сменил Сикст IV. Который с тем же рвением продолжил дело своего предшественника по устройству брака Ивана III Грозного с Софьей. В итоге брачный договор был подписан, и 12 ноября якобы 1472 года состоялась свадьба Софьи Палеолог и Ивана III Грозного [362], т. 6, столбец 43. Как мы теперь понимаем, на самом деле это было примерно столетием позже, в XVI веке. Н.М. Карамзин неоднократно подчеркивает то обстоятельство, что Западная Европа относилась к Софье Палеолог с огромным почтением. В частности, он пишет, что Европа «ЧТИЛА В СОФЬЕ племя древних Императоров Византийских, и, так сказать, провожала ее глазами до пределов нашего отечества» [362], т. 6, столбец 45.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Анатолий Фоменко - Книга 1. Античность — это Средневековье[Миражи в истории. Троянская война была в XIII веке н.э. Евангельские события XII века н.э. и их отражения в истории XI века]](/books/1124977/anatolij-fomenko-kniga-1-antichnost-eto-srednev.webp)

![Анатолий Фоменко - Книга 2. Расцвет царства[Империя. Где на самом деле путешествовал Марко Поло. Кто такие итальянские этруски. Древний Египет. Скандинавия. Русь-Орда на старинных картах]](/books/1125950/anatolij-fomenko-kniga-2-rascvet-carstva-imperiya-gde-na-samom-dele-puteshestvoval-marko-polo-kto-takie-italyanskie-etruski-drevnij-egipet-skandinaviya-ru.webp)