Андрей Харук - Артиллерия Вермахта

- Название:Артиллерия Вермахта

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-43638-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Харук - Артиллерия Вермахта краткое содержание

Громкие победы Вермахта в начале войны объясняются не только превосходством немецких танковых войск, авиации, связи, но и наличием мощной, прекрасно обученной, великолепно организованной и чрезвычайно эффективной артиллерии. Однако Artilleriewaffe остались в тени знаменитых Люфтваффе и Панцерваффе — до сих пор на русском языке не опубликовано ни одной серьезной работы на данную тему. ЭТА КНИГА — ПЕРВАЯ. Здесь впервые представлена исчерпывающая информация об артиллерии Вермахта и войск СС — полевой, пехотной (включая минометы), горной, реактивной, противотанковой, зенитной, как буксируемых систем, так и самоходных установок, — всесторонне рассмотрены особенности ее организации, тактики и боевого применения.

Артиллерия Вермахта - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На рубеже 20–30-х гг. в артиллерии рейхсвера станут заметными качественные изменения. В частности, в 4-м артполку в Дрездене была сформирована опытная батарея для стрельбы химическими снарядами. В 1930 г. в Ульме, а в 1932 г. в Кенигсберге формируются моторизованные батареи 150-мм гаубиц, применявшие в качестве средства тяги новые полугусеничные тягачи.

Приход к власти Гитлера 20 января 1933 г. ознаменовал крутой поворот в судьбе германской армии (да и не только армии, но и всей Германии, и всего мира…). 1 октября 1934 г. было объявлено об увеличении состава рейхсвера втрое — до 21 пехотной дивизии. Это привело к «почкованию» артиллерийских частей, в результате которого каждый из семи артполков сформировал ещё два. Таким образом, на базе 1-го АП создали 11-й и 21-й артполки, 2-го — 12-й и 20-й, 3-го — 8-й и 18-й, 4-го — 13-й и 14-й, 5-го — 9-й и 15, 6-го — 16-й и 19-й, и, наконец, 7-го — 10-й и 17-й артполки. После занятия Рейнской области было сформировано ещё 12 артдивизионов. Одновременно велись работы по отработке более совершенных организационных структур артиллерии. Своеобразным «полигоном» стала 2-я пехотная дивизия (ПД), дислоцированная в Штеттине. В составе её артполка сформировали дивизион (на конной тяге) и моторизованную батарею 150-мм гаубиц, а также батарею 105-мм пушек. В августе 1934 г. в составе дивизии появился штаб второго артполка, предназначенный для управления частями тяжелой артиллерии. А в IV (Дрезденском) военном округе началось формирование дивизионов 210-мм мортир. Рейхсвер ждал лишь официальной денонсации Версальского договора — чтобы превратится в вермахт…

Организация артиллерии вермахта

Полевая артиллерия

В зависимости от организации и поставленных целей полевую артиллерию вермахта можно разделить на дивизионную артиллерию и артиллерию РГК. Отдельно следует упомянуть части реактивной артиллерии.

Дивизионная артиллерия

При формировании своих артиллерийских частей германские военные старались в максимальной степени учесть опыт Первой мировой войны. К началу той войны полевая артиллерия германских дивизий (так же, как и французских и русских) состояла, главным образом, из легких пушек, идеально подходивших для маневренной войны. Но переход боевых действий в позиционную фазу вскрыл все недостатки этих артсистем, прежде всего — настильную траекторию огня и малую мощность снаряда, что в совокупности не позволяло эффективно поражать полевые укрепления. Германское командование быстро извлекло уроки, оперативно насытив войска полевыми гаубицами. Если соотношение количества пушек к гаубицам в 1914 г. составляло 3:1, то в 1918 г. — только 1,5:1. Версальский же трактат означал откат назад не только в абсолютном количестве гаубиц, но и в удельном весе этих орудий в артиллерийском парке рейхсвера. Естественно, после денонсации военных статей Версальского договора были приняты меры к насыщению артиллерийских частей гаубицами. Кроме чисто военных, тому имелись и экономические предпосылки — гаубицы были значительно дешевле пушек, меньше была трудоемкость их изготовления. К примеру, 105-мм гаубица leFH 18 обходилась казне в 16 400 марок, а трудоемкость её изготовления составляла 3200 человеко-часов. 75-мм пушка leFК 18 стоила 20 400 марок, а трудоемкость её изготовления была выше на целую тысячу человеко-часов. Следует отметить, что решение о «гаубизации» казалось отнюдь не бесспорным. На страницах специализированной прессы велась острая дискуссия по этому поводу. Сторонники пушек приводили, в частности, тот аргумент, что при одинаковом калибре гаубичные снаряды существенно дороже пушечных. Высказывалось и мнение, что с изъятием пушек дивизионная артиллерия утратит тактическую гибкость. Тем не менее, руководство прислушалось к мнению «гаубичной фракции», стремясь стандартизировать вооружение, избежать многотипности в производстве и в войсках. Существенным аргументом в пользу гаубиц было стремление обеспечить огневое преимущество над армиями стран-соседей — в большинстве из них основу дивизионной артиллерии составляли пушки калибра 75–76 мм.

Согласно штатам мирного времени, пехотная дивизия вермахта располагала двумя артиллерийскими полками, полностью вооруженными гаубицами — то есть, пушек в ней не было вовсе. Один полк имел три трехбатарейных дивизиона 105-мм гаубиц leFH 18 на конной тяге — в общей сложности, 36 орудий. Второй полк вооружался тяжелыми 150-мм гаубицами sFH 18 и имел два трехбатарейных дивизиона — один на конной тяге и один моторизованный (всего 24 орудия). Такая организация была удобной для административных нужд мирного времени, но в боевых условиях вела к ограничению возможности маневра артиллерией на уровне корпусов и армий. Поэтому накануне начала Второй мировой войны дивизионы на тяжелые артполки в составе пехотных дивизий были упразднены. Их дивизионы на конной тяге были введены в состав легких артполков, а моторизованные дивизионы — выведены в состав артиллерии РГК.

Таким образом, к сентябрю 1939 г. штатный состав артполка пехотной дивизии предусматривал наличие трех дивизионов легких и одного — тяжелых гаубиц, а в общей сложности — 48 орудий (36 105-мм leFH 18 и 12 150-мм sFH 18). Вся артиллерия была только на конной тяге — даже развитая автомобильная промышленность Германии не поспевала за разраставшимися, как на дрожжах, потребностями вермахта. Батарея 105-мм гаубиц на конной тяге насчитывала 171 чел. личного состава (четыре офицера, 30 унтер-офицеров, 137 рядовых), Имелось 153 лошади и 16 повозок. Батарея 150-мм гаубиц, как ни странно, была меньше по составу — 163 чел. личного состава (три офицера, 29 унтер-офицеров, 131 рядовой), 125 лошадей, 26 повозок, а кроме того — ещё и два автомобиля. Следует учесть, что массовое внедрение новых 105-мм гаубиц leFH 18 началось лишь с 1937 г., а до того основу дивизионной артиллерии составляли старые гаубицы leFH 16: в 1934 г. их насчитывалось 496, а в 1937-м — уже 980.

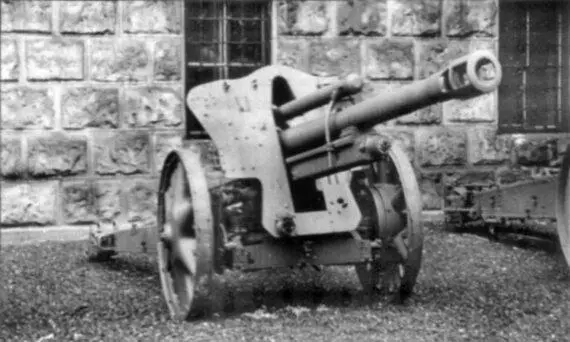

Гаубица le.F.H.18M. Это орудие изготовлено в 1937 г., а впоследствии модернизировано до уровня le.F.H.18M. Фото из музея Войска Польского (Варшава)

Штатную численность артчастей удавалось соблюсти далеко не всегда. В вермахте дивизии формировались так называемыми волнами. И даже 35 дивизий первой волны не удалось укомплектовать полностью — вместо положенных 140 артдивизионов в их составе было только 135. В 16-ти дивизиях 2-й волны не хватало 11-ти артиллерийских дивизионов — главным образом, тяжелых. А в дивизиях 3-й и 4-й волны приемлемую укомплектованность артполков к началу польской кампании удалось достичь, лишь передав им артиллерию бывшей чехословацкой армии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: