Дмитрий Хазанов - 1941. «Сталинские соколы» против Люфтваффе

- Название:1941. «Сталинские соколы» против Люфтваффе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-42347-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Хазанов - 1941. «Сталинские соколы» против Люфтваффе краткое содержание

Эта книга отвечает на самые сложные и спорные вопросы советской истории. Это исследование не замалчивает наши поражения — но и не смакует неудачи, катастрофы и потери. Это — первая попытка беспристрастно разобраться, что же на самом деле происходило над советско-германским фронтом летом и осенью 1941 года, оценить масштабы и результаты грандиозной битвы за небо, развернувшейся от Финляндии до Черного моря.

Первое издание книги выходило под заглавием «1941. Борьба за господство в воздухе»

1941. «Сталинские соколы» против Люфтваффе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Столица готовилась к отражению возможного налета вражеской авиации. Государственный Комитет Обороны (ГКО) 9 июля 1941 г. принял постановление N 73 «О противовоздушной обороне Москвы». Согласно ему полки зенитной артиллерии полностью укомплектовывались личным составом и материальной частью, а также 1-му корпусу ПВО передавались шесть новых полков. Подписавший постановление И.В. Сталин потребовал довести суммарное количество артиллерийских орудий среднего калибра до 800 штук, истребительную авиацию ПВО до 11 полков с общим числом 1003 самолета. Для усиления ПВО Москвы начали формироваться также два новых прожекторных полка, доукомплектовывались до штата полки аэростатов заграждения, передавались радиостанции и имущество телеграфной связи, строились дополнительные аэродромы [19]. В развитие постановления через несколько дней в столице появились специальные части по восстановлению дорог, вокзалов, электростанций.

Борьбе с разведчиками люфтваффе способствовало наведение порядка и дисциплины в различных службах ПВО. Когда 9 июля командующий войсками МВО генерал П.А. Артемьев проверял готовность эскадрильи 27-го иап, базировавшейся на Центральном аэродроме, то он остался неудовлетворен результатами. Все 15 истребителей оказались расставлены между сотней транспортных ТБ-3 (Г-2), «Дугласов» (ПС-84) и самолетов других типов. Маскировка практически не соблюдалась, а для подготовки к взлету дежурного звена ушло 20 мин. Нашлись и другие недостатки. Командир авиакорпуса полковник И.Д. Климов тут же приказал за два дня «навести должный порядок, требуемый войной, а нерадивых командиров наказывать, вплоть до предания суду военного трибунала» [20]. Впоследствии эта фраза будет часто повторяться в боевых приказах.

С учетом первого опыта была разработана и 10 июля утверждена командующим ВВС Красной Армии генералом П.Ф. Жигаревым и помощником командующего войсками МВО по ПВО генералом М.С. Громадиным «Инструкция истребительной авиации ПВО г. Москвы». Согласно этому документу, подъем истребительной авиации в воздух осуществлялся в зависимости от количества обнаруженных самолетов противника. Командир должен был стремиться обеспечить полуторное превосходство в численности. При массированном налете неприятеля необходимо было иметь резерв (не менее четверти наличных сил), чтобы отразить возможное нападение во время заправки основной группы машин. Летчикам категорически запрещалось вести воздушный бой до полной выработки горючего, а севшие самолеты должны были немедленно заправляться наземными службами, рассредоточиваться и маскироваться.

Истребитель И-16 потерпел аварию при вынужденной посадке

Инструкция определяла взаимодействие всех средств ПВО в светлое и темное время суток. Так, днем «атака большой группы самолетов противника одиночным истребителем не должна являться препятствием для открытия огня зенитной артиллерии». Истребителям давалось право атаковать любую цель, даже если ее обстреливали зенитки. В то же время в зонах подъема аэростатов заграждения истребители не могли летать ниже 4500 м при любой видимости, здесь не допускалось ведение огня зенитной артиллерией. Ночью зенитная артиллерия и истребители должны действовать в разных зонах, атакуя и ведя сопроводительный огонь по освещенным целям. Планировалось, что зенитки будут вести заградительный огонь по звуку моторов неприятельских самолетов. Зенитным прожектористам при сопровождении вражеских самолетов предписывалось создавать в небе перекрестие лучей при помощи трех-четырех прожекторов, не допуская освещения своих истребителей. Предполагалось, что для «обеспечения маневра истребительной авиации в своих зонах ожидания и для наведения ее на противника должны применяться светящиеся стрелы целеуказания» [21]. Несмотря на несовершенство отдельных положений, впоследствии Инструкция сыграла важную роль в организации защиты Москвы с воздуха. Особенностью истребительной авиации ПВО можно считать то, что авиаторам нельзя было заранее поставить конкретную задачу. Очень важна и предварительная подготовка каждого вылета. От летчика требовались незамедлительный старт, знание района патрулирования, быстрый выход в любую заданную точку без карты, распознавание условных сигналов, четкое взаимодействие с зенитной артиллерией и хорошая ночная подготовка.

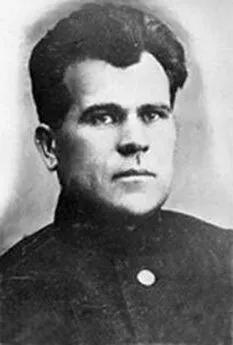

Подполковник Г.А. Когрушев после вылета на Як-1. Возглавляемый им 11-й иап отличился при отражении первых налетов на столицу

В тот же день в войска была направлена директива начальника ГУ ПВО, потребовавшая до минимума сократить время на передачу донесений об обнаруженных самолетах противника с фронта на центральный пост ВНОС. Генерал Н.Н. Воронов распорядился срочно развернуть на рубеже Ржев — Вязьма — Брянск базирование самолетов связи (они же самолеты наведения), которые должны оповещать аэродромы и одновременно наводить свои истребители на самолеты противника. Определялись вопросы взаимодействия и подчиненности 1-го корпуса и 6-го иак. Кроме того, директива требовала организовать действия истребителей над городом на высотах 8000 м и выше.

Важным шагом на пути улучшения организации управления частями корпуса стал изданный 12 июля 1941 г. приказ НКО N 0222, по которому следовало «разделить зону ПВО на четыре сектора, с точным указанием сил истребительной авиации, защищающих сектора, и начальника, персонально отвечающего за оборону его» [22]. По указанию Ставки (приказ подписал Г.К. Жуков) у командира авиакорпуса становилось теперь четыре заместителя, каждый из которых отвечал за определенный сектор и по очереди нес дежурство на главном командном пункте. Руководство истребительной авиацией в Западном секторе возлагалось на подполковника П.М. Стефановского, Южном — полковника К.Н. Трифонова, Восточном — майора М.Н. Якушина и Северном — подполковника А.И. Митенкова. По воспоминаниям Стефановского, инициатива создания новой структуры принадлежала И.В. Сталину, уверенному, что командир не сможет успешно руководить 30 подчиненными (почти столько полков включал в себя 6-й иак). «Со времен Римской империи известно, что один человек может плодотворно управлять не более чем пятью подчиненными», — заметил тогда вождь [23].

В дальнейшем распределение заместителей по зонам носило, в значительной мере, формальный характер. Внимание всех приковывало западное направление, а также текущее руководство силами авиакорпуса с командного пункта. Например, в первую ночь бомбардировки Москвы свободные от боевого дежурства на КП Митенков, Стефановский и Якушин находились соответственно на аэродромах Внуково, Кубинка и Алферьево в западном секторе обороны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: