Михаил Зефиров - Все для фронта? Как на самом деле ковалась победа

- Название:Все для фронта? Как на самом деле ковалась победа

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Аудиокнига»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-060252-0, 978-5-403-02143-2, 978-5-226-01300-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Зефиров - Все для фронта? Как на самом деле ковалась победа краткое содержание

Неизвестные и малоизвестные факты о жизни и быте рабочих и крестьян в тылу, борьба с преступностью и саботажем, анализ самых громких уголовных процессов времен Великой Отечественной, трагические судьбы людей, по тем или иным причинам вынужденных дезертировать из армии или уклониться от призыва…

Авторы книги не лакируют и не очерняют наше прошлое.

Их задача – просто и беспристрастно поведать читателям о том, каковы были условия жизни в тылу и намного ли эта жизнь была легче и безопаснее, чем на фронте…

Все для фронта? Как на самом деле ковалась победа - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

О приближении войны знали и к ней готовились. Характерный пример: записи в личном дневнике профессора Николая Добротвора [324]– интереснейшем документе времен войны:

«19 июня. Четверг. Горький.

Отпуск приближается. Но как, куда ехать. События нарастают. Очень пахнет войной, можно сказать, разразится на днях. А так хочется отдохнуть. Устал чрезвычайно.

20 июня. Пятница.

Крутится, вертится жизнь. Нет сейчас в ней устойчивой точки. Завтра же могут быть такие изменения, которые все сломают, взорвут любовь, посеют ненависть, разрушат надежды, раздавят цветы радости. Все придет в оболочке неожиданностей. Это – не пессимизм, это констатация того, что есть… Газета «Правда» от 19.06.41 г. Передовая «Правды» названа «Летний отдых трудящихся». А будем ли мы отдыхать в этом году? Погода легла на летний курс. Тепло. Наконец-то» . [325]

В первые дни войны мало кто в СССР думал, что боевые действия вскоре примут столь драматичный для страны оборот. «И линкоры пойдут, и пехота пойдет!» – пелось в предвоенных песнях. На парадах и в киножурналах люди видели тучи самолетов, грозные стволы сотен орудий и лязгающие гусеницами многобашенные танки. Настроение народа опять же хорошо отражает дневник профессора Добротвора:

«22 июня. Воскресенье. 1-й день советс-герм. войны.

Величайший исторический день! В 2 часа дня нарком иностранных дел и зам. Председателя СНК СССР т. Молотов выступил с сообщением… Когда я об этом узнал, то ничего не мог делать, мысль только о войне. Эту войну мы ждали. Она – не неожиданность. И все-таки как-то не верится, что уже война…

23 июня. Понедельник. 2-й день сов. – герм. войны.

…Опубликована наша первая военная сводка. На фронте от Балтийского до Черного моря мы сдержали натиск германских полчищ. Германские войска заняли 3 селения, углубившись на 10–15 км от границы. Мы сбили 65 немецких самолетов…

24 июня. Вторник. 3-й день войны.

Как во сне жизнь. Прямо не верится, что война. Да еще какая! Какой никогда не бывало в мире. Война за социализм, за отстаивание уже построенного социализма. Речь идет о существовании советской власти… У всех полная уверенность, что мы победим. Не можем не победить» . [326]

Однако оптимистическое настроение россиян стало несколько падать 25 июня, когда скупая сводка Совинформбюро [327]сообщила о прорыве немцев на Вильно. А это уже не «три селения на границе» . Тон дневниковых записей Добротвора сразу меняется: «А как с Ковно, как с Гродно? Об этом ни слова. Сводка очень неопределенна. Это крайне нервирует…» .

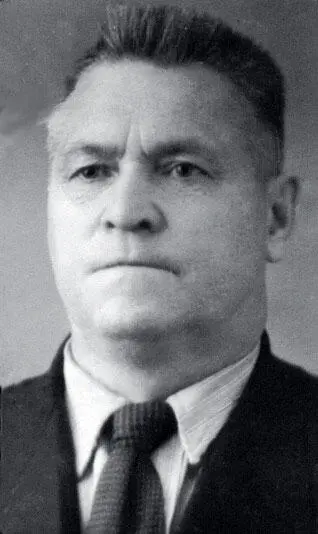

Профессор Николай Михайлович Добротвор, чей сохранившийся личный дневник стал одним из интереснейших документов периода 1941–1945 гг. (послевоенное фото)

Замалчивание официальными властями реального положения дел на фронте вполне естественно приводило к распространению различных слухов, которые генерировали настроение населения. Так, 24 июня на ГАЗе прошел слух о том, что Красная Армия уже заняла Варшаву, а также о том, что Япония объявила войну СССР и уже захватила Хабаровск. Тогда же появились и первые дезертиры «трудового фронта». В Горьковском речном порту в течение двух дней сбежали 11 грузчиков, ранее завербованных в сельской местности. По этому факту руководством порта в чисто советском стиле были проведены беседы и собрания трудового коллектива.

В первые же дни войны были отмечены факты и антисоветских выступлений. Например, 23 июня в селе Никитино Починковского района Горьковской области на одной из улиц неожиданно появился лозунг «Долой Советы!», написанный кистью крупными буквами на слоновой бумаге. На Арвинском спиртзаводе один из плотников заявил: «Лучше буду сидеть в тюрьме, но защищать большевиков не пойду». А в Ждановском районе Горького люди, начавшие рыть в земле щели на случай бомбежки, услышали из соседних домов насмешки такого характера: «Ройте, ройте, голубчики, себе могилки» . [328]

В другом крупном поволжском городе – Саратове – в первые дни войны были выловлены сорок человек, проводивших «пораженческую агитацию» и « восхвалявших фашистскую Германию и гитлеровский режим» . В самом городе одновременно возникли большие очереди за продуктами, а наиболее предусмотрительные граждане центнерами скупали муку, соль, спички и хлеб. Милиция приняла меры в духе времени. Ею были арестованы 74 «скупщика продовольствия», что, впрочем, нисколько не снимало проблему спекуляции, а лишь загоняло ее в подполье и повышало цены. [329]

В Советской России дефицит товаров был делом совершенно обыденным и привычным. В стране всегда чего-то не хватало, что-то исчезало с прилавков до того, как к ним подходил покупатель. Причем в провинции дело традиционно обстояло еще хуже. Поэтому создание собственных «стратегических запасов» было делом выживания. Наиболее ценились в этом отношении вышеперечисленные мука, соль и спички, а также сахар. С одной стороны, все они не имели сроков годности, с другой – эти товары всегда можно было продать или обменять. Сахар вообще являлся «стратегическим сырьем», поскольку использовался при изготовлении самогона.

По всей стране тем временем началась мобилизация. Первоначально под нее подпадали военнообязанные 1905–1918 гг. рождения, то есть лица в возрасте от 23 до 36 лет. Первым днем явки назначалось 23 июня. Сотни тысяч мужчин и женщин получали повестки, являлись в военкоматы, а потом отправлялись в эшелонах на фронт. Абсолютное большинство из них, призванных первыми, уже никогда не вернутся либо возвратятся калеками. Кстати, в СССР воинская обязанность была именно всеобщей, то есть касалась лиц обоего пола, хотя призывали слабый пол гораздо реже. Грань между миром и войной была незримой, и смену реальности люди восприняли не сразу. Многим казалось, что это всего лишь какой-то маскарад, недоразумение и скоро все разрешится.

Нина Дёгтева [330]вспоминала: «Конечно, я, девочка четырнадцати лет, не могла себе представить весь ужас разыгравшейся трагедии. Первый раз я это поняла 27 июня, когда из деревни Городищи, Больше-Мурашкинского района, провожали мужчин в армию. Сильные, рослые, здоровые русские мужики уходили на войну, а у каждого трое, четверо, пятеро детей… Жуткий стон стоял в деревне, ни один современный фильм не передает это, плач детей, жен, матерей. Сбор у колхозной конторы, путь от конторы до конца деревни нельзя передать словами, можно только сказать одно – отчаяние. В конце деревни дети, жены, родные вцепились в близких. Жуткий крик военного помог мужчинам уйти в никуда. Вот в этот день я ощутила страх перед войной» .

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: