Анатолий Фоменко - Калиф Иван

- Название:Калиф Иван

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2010

- ISBN:978-5-17-064469-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Фоменко - Калиф Иван краткое содержание

В книге авторы продолжают рассказ о великом «монгольском» завоевании XIV века, уделяя основное внимание личности человека, под чьим руководством было завершено это завоевание — великого князя Ивана Даниловича Калиты. Он же Иван Калиф.

Кроме того, с новой точки зрения разобраны известнейшие средневековые сочинения — «Путешествие ко двору Великого Хана» Плано Карпини и «Книга о разнообразии мира» Марко Поло. Здесь читателя ждет много нового и неожиданного. Рассказано также и о том, что из себя представляют знаменитые семь чудес света, согласно реконструкции авторов.

Одна из глав книги посвящена анализу средневековых географических карт, а в Приложении авторы излагают один из основных династических параллелизмов Новой хронологии — соответствие между династией великих московский князей и императорской династией Габсбургов в Западной Европе.

Книга не требует от читателя специальных знаний и предназначена всем, кто интересуется отечественной и мировой историей.

Калиф Иван - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Рис. 61. Осушенное археологами в XX веке болото на юге Турции, где якобы стоял храм Артемиды Эфесской, одно из чудес света. Но никаких доказательств, что именно здесь был этот храм, нет. Немногочисленные каменные обломки, якобы остатки храма, разложены тут явно для туристов. Кстати, болото это лежит у самого подножия холма, на котором возвышается средневековая сельджукская крепость и мечеть. Странно, что чудо света «скромно» возвели на болоте под холмом, а не на самом холме. Фотография 2008 года.

Поэтому возникает естественное желание поискать знаменитый храм Артемиды где-то в другом месте. Может быть, он существует до сих пор? Как и сам великий торговый город Эфес!

Выскажем следующую мысль. ХРАМ АРТЕМИДЫ ЭФЕССКОЙ — ЭТО ЗНАМЕНИТЫЙ ГИГАНТСКИЙ ХРАМ СВЯТОЙ СОФИИ В СТАМБУЛЕ. Великолепное сооружение, как мы объясняли выше, было, по-видимому, ПЕРВЫМ опытом строительства огромных храмов. Большая София, построенная, скорее всего, в XV–XVI веках, произвела сильное впечатление на современников. Даже сегодня храм поражает своим великолепием. Между прочим, в названии ЭФЕС, возможно, звучит имя СОФИЯ, прочитанное в обратном направлении: ЭФЕС — СОФИЯ. Так что, говоря о храме Артемиды в Эфесе, «античные» писатели вполне могли иметь в виду храм СОФИИ.

Совершенно естественно, что гигантский храм Святой Софии в Стамбуле с полным основанием мог быть объявлен «чудом света».

Теперь становится понятным, почему историки, ссылаясь на «древних» авторов, сообщают, что «на месте разрушенного храма Артемиды БЫЛА ВЫСТРОЕНА ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ» [572], с. 57. Скорее всего, это отражение того обстоятельства, что храм Святой Софии в XVI веке был еще христианской церковью. Лишь потом, не ранее XVII века, он был переделан в мечеть. См. наши книги «Библейская Русь» и «Забытый Иерусалим».

Есть и еще одна возможность указать место храма Артемиды Эфесской, который называли также храмом ДИАНЫ. Это — мыс Фиолент в Крыму под Севастополем.

О храме Дианы в Крыму ходили легенды. В начале XIX века А.С. Пушкин искал его следы и нашел их рядом с Георгиевским монастырем на мысе Фиолент. Причем, как выяснилось в ходе наших исследований, в этом монастыре находится подлинная пещера Рождества Христова, см. нашу книгу «Христос родился в Крыму». Там в 1152 году н. э. родился Христос. Пушкин об этом, естественно, ничего не знал. Но именно рядом с Георгиевским монастырем он и обнаружил остатки огромного «языческого» храма. И предположил, что это был храм Дианы. В свете нашего открытия места рождения Христа, предположение Пушкина выглядит более чем правдоподобно. Именно на месте рождения Христа и должен был стоять величественный храм Богородицы, построенный еще во времена «царского» христианства XIII–XIV веков. Вряд ли рядом с пещерой Рождества Христова его родственники, цари-боги Великой Империи, не поставили бы подобающего храма Диане-Богородице. Напомним, что Диана — одно из имен Богородицы времен «царского» христианства. За подробностями отсылаем читателя к нашим книгам «Христос родился в Крыму. Там же умерла Богородица» и «Царь Славян».

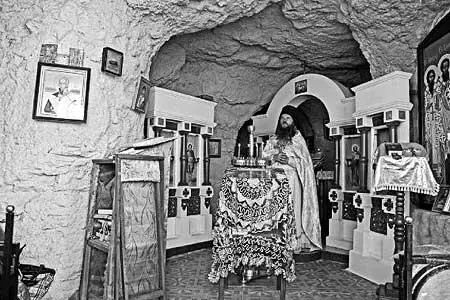

В настоящее время никаких остатков храма Дианы рядом с Георгиевским монастырем мы не нашли. Хотя во времена Пушкина они еще были. Остались лишь старые предания, овевающие это удивительное место. Рассказы о том, что здесь некогда стоял храм Дианы, а также ее грот (пещера). Причем, грот Дианы действительно существует. Это — Пещера Рождества Христова, в которой Диана-Богородица и родила Христа. Сегодня в пещере находится церковь Рождества Христова. Алтарь этой церкви, по преданию, был впервые устроен еще апостолом Андреем Первозванным. То есть, самим Христом, согласно нашей реконструкции, см. книгу «Царь Славян». В 2009 году мы побывали в этих местах. Они произвели на нас неизгладимое впечатление. См. рис. 62, рис. 62а, рис. 63, рис. 63а. Возможно, Пушкин был прав, и храм Дианы-Артемиды-Богородицы стоял именно здесь.

Рис. 62. Мыс Фиолент в Крыму. Здесь в XIX веке А.С. Пушкин видел остатки храма Дианы. В 2009 году мы видели тут табличку с надписью «На этом месте будет сооружен памятный знак А.С.Пушкину». Снимок сделан прямо от нее в сторону оконечности мыса. За спиной находится Георгиевский монастырь с пещерой Рождества Христова. Фотография 2009 года.

Рис. 62а. Георгиевский монастырь на мысе Фиолент в Крыму. Фотография 2009 года.

Рис. 63. Георгиевский монастырь в Крыму. Справа видна новая церковь святого Георгия. Слева — древняя пещерная церковь Рождества Христова. Именно здесь, в этой пещере, согласно нашей реконструкции, около 1152 года н. э. родился Христос. См. нашу книгу «Христос родился в Крыму». Фотография 2009 года.

Рис. 63а. Отец Вячеслав, настоятель Георгиевского монастыря, читает проповедь после воскресной службы в пещерной церкви Рождества Христова. Фотография августа 2009 года.

4. Статуя Зевса Олимпийского

О том, что такое Олимп и какие «боги» там проживали, мы уже рассказали в седьмой книге данной серии «Татаро-монгольское иго: кто кого завоевывал?» Напомним вкратце суть дела. «Олимпийские боги», согласно нашим исследованиям, это цари Великой = «Монгольской» Империи. Она же «древнейшая» Ассирия. В далеких провинциях Империи местное население слагало различные сказания и легенды о своих далеких и могущественных повелителях. Утопающих в роскоши и живущих загадочной, неземной жизнью. Так появились «древне»-греческие мифы об Олимпийских богах.

Поэтому «древне»-греческий Олимп, а также загадочная Олимпия — это не что иное, как столичная область Империи — Великий Новгород. Центром которого был город Ярославль XIV–XVI веков. Следовательно, «статуя Зевса Олимпийского» в Олимпии это, по-видимому, некий священный предмет, находившийся в Ярославле или около него. Попробуем разобраться, о каком предмете идет речь. Не будем забывать, что дошедшие до нас сведения об «олимпийской статуе Зевса», скорее всего, произошли из устных рассказов западноевропейских средневековых купцов и путешественников, побывавших на ярмарках далекой столицы — Великого Новгорода. Потом их рассказы многократно передавались из уст в уста и были расцвечены многочисленными домыслами и фантастическими подробностями, прежде чем были записаны на бумаге и застыли в том виде, в котором существуют сегодня.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: