Анатолий Фоменко - Забытый Иерусалим. Стамбул в свете Новой Хронологии

- Название:Забытый Иерусалим. Стамбул в свете Новой Хронологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-043838-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Фоменко - Забытый Иерусалим. Стамбул в свете Новой Хронологии краткое содержание

Сделанные авторами в 2006 году открытия позволили окончательно установить точное местоположение евангельского Иерусалима. Даже сегодня от него остаются внушительные развалины городских укреплений, известные местным жителям под именем «крепости Ерос», расположенной совсем рядом с «Исусовой горой» — Бейкосом. Согласно новой хронологии, именно здесь около 820 лет назад пострадал и был распят Иисус Христос.

В книге представлены самые последние исследования авторов по истории и хронологии Стамбула-Константинополя. Этот город, как оказалось в свете новых исследований, не совпадает с евангельским Иерусалимом (вопреки предположению, высказанному авторами в ряде предыдущих книг), но находится всего в 30 километрах от него. Стамбул-Константинополь, как доказывают авторы, был заложен во второй половине XIV века великим русским князем Дмитрием Донским, известным в истории также под именем римского императора Константина Великого. Стамбул занимает исключительное место в скалигеровской версии истории — как столица средневековой Византии, а затем Османской Порты. С точки зрения Новой хронологии историческое значение Стамбула только возрастает.

Забытый Иерусалим. Стамбул в свете Новой Хронологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

4.2. Почему московские государи выступали на войну не «с войском», а «с татарами»

Польско-литовские татары

Когда средневековые западноевропейцы рассказывали о России, они время от времени писали так: «Такой-то московский государь ВЫСТУПИЛ С ТАТАРАМИ в такой-то военный поход».

Вот, например, цитата из книги С. Герберштейна XVI века: «В 1527 году они (то есть московиты — Авт .) снова выступили С ТАТАРАМИ (?) (mit den Tartaren angezogen), в результате чего произошла известная битва при Каневе (?) (bey Carionen) в Литве» [29], с. 78. Вопросительные знаки поставлены здесь современными комментаторами, которым, конечно, все это не очень нравится.

Еще один пример аналогичного характера. В средневековой немецкой хронологической таблице, изданной в Брауншвейге в 1725 году (Deutsche Chronologische Tabellen. Braunschweig, Berleget von Friedrich Wilhelm Mener, 1725) об Иване Грозном сказано следующее:

«Iohannes Basilowiz, Erzersiel MIT DENEN TARTARN, und brachte an sein Reich Casan und Astracan» (Хрон. Табл. 1533 год, с. 159). То есть: «Иван Васильевич СО СВОИМИ ТАТАРАМИ взял в свое царство Казань и Астрахань».

Современных комментаторов смущает этот странный обычай московских правителей идти на войну не со своим войском, а с какими-то, загадочными татарами.

А мы скажем на это следующее: ТАТАРЫ и были КАЗАЦКИМ ВОЙСКОМ, то есть казацкой ОРДОЙ, РАТЬЮ московских царей. И все становится на свои места.

Обратим внимание на любопытную книгу под названием «ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКИЕ ТАТАРЫ. (Наследники Золотой Орды)» [38]. В ней собраны интересные материалы о широком участии татар в жизни Польши и Литвы не только в XVI, но и в XVII–XIX веках. Интересно, что «в начале XIX века один из выдающихся польских историков Тадеуш Чацкий обнаружил в архивах какое-то прошение, в котором польско-литовские татары называли представителей династии Ягеллонов „белыми ханами“» [38], с. 17. И далее: «До середины XIX века татарское население на польско-литовских землях делилось на три категории… Первую группу, наиболее привилегированную, составляли потомки ордынских султанов и мурз. Титул султана принадлежал в Речи Посполитой только двум татарских родам: Острыньским и Пуньским. Старших представителей рода постоянно именовали царевичами, как потомков господствовавших ханов. Остальные татарские роды происходили от ордынских мурз. Им принадлежал титул князя. Во главе княжеских татарских родов стояли: Ассанчуковичи, Баргынские, Юшыньские, Кадышевичи, Корыцкие, Крычиньские, Лостайские, Ловчицкие, Смольские, Ширинские, Тальковские, Тарашвиские, Уланы и Завицкие… ОНИ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРАВАМИ ГОСПОДСТВУЮЩЕЙ ШЛЯХТЫ» [38], с. 19.

Спрашивается, на каком языке говорили польско-литовские татары? Оказывается, «Татары среди христиан жили спокойно. ГОВОРИЛИ НА РУССКОМ ЛИБО ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ, одевались как и местное население. Часто вступали в браки с христианами» [38], с. 28. И далее: «Мечети с золотыми, жестяными полумесяцами были обычным явлением в жизни восточных районов Речи Посполитой… НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ НАПОМИНАЛИ СВОИМ ВИДОМ СЕЛЬСКИЕ КОСТЕЛЫ ЛИБО ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ» [38], с. 61. «К интересным и давно забытым обычаям относится также украшение мечетей татарскими полковыми хоругвями… Источником религиозных знаний татар являлась их письменность, сохранившаяся в виде рукописных китабов и хамаилей (шамаиль)… КИТАБЫ ПИСАЛИСЬ АРАБСКИМИ БУКВАМИ, НО ТЕКСТЫ БЫЛИ ПОЛЬСКИМИ, ЛИБО БЕЛОРУССКИМИ» [38], с. 72. «После свержения династии Романовых в Петрограде возникает „Комитет татар Польши, Литвы, Белоруссии и Украины“» [38], с. 87.

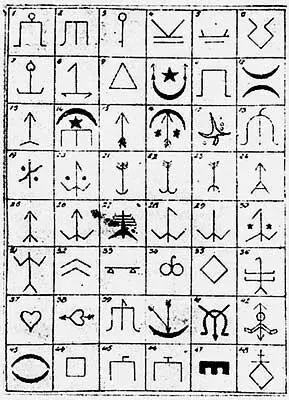

Приведем несколько старинных рисунков, взятых нами из [38]. На рис. 4.14 показаны воины татарского польского полка первой половины XVIII века. На рис. 4.15 — воины татарского полка времен Станислава Августа, конца XVIII века. На рис. 4.16 показан головной убор татарского воина польских войск времен Наполеона. Такой убор — с полумесяцем и звездой — носили «воины ТАТАРСКОГО ЭСКАДРОНА НАПОЛЕОНОВСКОЙ ГВАРДИИ (! — Авт .)» [38], с. 45. На рис. 4.17 приведены гербы-тамги литовских татар.

Рис. 4.14. «Воины татарского полка в первой половине XVIII в». [38], с. 35. Взято из [38], с. 35.

Рис. 4.15. «Воины татарского полка времен Станислава Августа (конец XVIII в.)» [38], с. 39. Взято из [38], с. 39.

Рис. 4.16. «Головной убор татарского воина времен Наполеона» [38], с. 43. Взято из [38], с. 43.

Рис. 4.17. «Гербы (тамги) литовских татар» [38], с. 156. Взято из [38], с. 156.

На рис. 4.18 показан ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКИЙ герб Лелива XVI–XVII веков. На нем два полумесяца со звездой. Один — внизу, большой, а второй, поменьше, — вверху. Этот герб приведен в предисловии к книге Михалона Литвина «О нравах татар, литовцев и московитян» [64].

Рис. 4.18. Старинный польско-литовский герб Лелива с двумя османскими полумесяцами со звездой. Взято из [64], с. 21

5. Итак, что же такое Орда?

Орда — это, говоря современным языком, русское войско, РАТЬ. С этой точки зрения совершенно естественными становятся такие выражения в русских летописях как: «князь такой-то вышел из Орды на княжение». Или «князь такой-то служил царю в Орде и после смерти своего отца пришел на княжение в свою вотчину». Переводя на современный язык, получим: «дворянин такой-то служил царю в армии и затем вернулся в свое поместье». Конечно, в XIX веке уже не было уделов. Но в более ранние времена дети князей служили в армии = Орде, после чего возвращались княжить в родные места. Так было и в Западной Европе, где дети владетельных особ служили королю в войске, затем после смерти отцов возвращались как хозяева в свои вотчины.

Еще один пример. В духовной грамоте, приписываемой Ивану Калите, говорится: «Не зная, что Всевышний готовит мне в Орде, куда еду, оставляю сию душевную грамоту… Приказываю в случае смерти сыновьям моим город Москву» [52], т. 4, гл. 9-10. Смысл духовной совершенно ясен. Отправляясь в ВОЙСКО = Орду = Рать, Иван, на случай возможной гибели в долгом военном походе оставляет завещание детям. Нас пытаются уверить, будто такие завещания князья писали каждый раз, отправляясь в Орду, — просто со страху перед «плохими ханами Орды», которые могли их казнить. Это странно. Конечно, царь мог казнить своего подданного. Но нигде не было практики написания подобных завещаний перед каждым очередным отъездом ко двору государя. На Руси же их, якобы, писали постоянно! При том, что случаи казни князей в Орде были редки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: