Максим Коломиец - Броня русской армии. Бронеавтомобили и бронепоезда в Первой мировой войне

- Название:Броня русской армии. Бронеавтомобили и бронепоезда в Первой мировой войне

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Стратегия КМ

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-27455-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Коломиец - Броня русской армии. Бронеавтомобили и бронепоезда в Первой мировой войне краткое содержание

Неудачи русской армии принято списывать на «техническую отсталость» и «косность чиновников», однако что касается бронетехники — в этой области мы всегда были на лидирующих позициях.

Во время Великой войны русские бронеавтомобили не уступали по качеству лучшим английским образцам, а бронепоезда вообще не имели себе равных. Технические решения, применявшиеся при их изготовлении, надолго обогнали свое время.

Бронечасти русской армии комплектовались самыми грамотными солдатами. Многие из них были добровольцами. Именно поэтому команды бронепоездов и бронеавтомобилей практически не поддавались разложению и революционной агитации и до самого конца войны оставались наиболее боеспособными подразделениями русской армии.

Новая книга ведущего специалиста по истории бронетехники Максима Коломийца посвящена истории, вооружению, организации и боевому применению отечественных бронечастей в годы Первой мировой войны.

Броня русской армии. Бронеавтомобили и бронепоезда в Первой мировой войне - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Видя тяжелое положение своих товарищей, им на выручку двинулся командир находившегося в резерве «Руссо-Балта» штабс-капитан Б. Подгурский, который попросил и командира 2-го Сибирского полка двинуть пехоту вперед. Подойдя к месту боя, Подгурский вместе с единственным оставшимся на ходу бронеавтомобилем № 8 ворвались в Добржанково, расстреливая все на своем пути, и заняли два моста и не дали возможности противнику отойти. В результате частям 1-й Сибирской пехотной дивизии сдалось до 500 немцев.

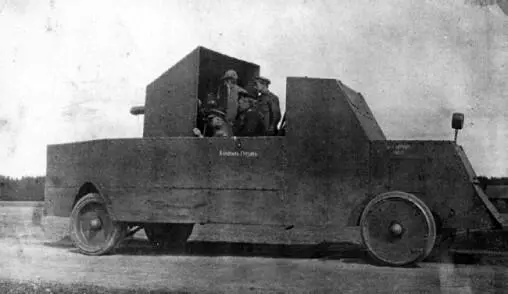

Бронированный грузовик «Маннесманн-Мулаг» с 37-мм автоматической пушкой, на заднем плане виден «Руссо-Балт». Весна 1915 года (АСКМ).

В ходе этого боя погибли штабс-капитан Гурдов и шесть пулеметчиков, умер от ран один пулеметчик, ранены штабс-капитан Подгурский, поручик Вачнадзе и семь пулеметчиков. Все четыре броневика вышли из строя, были разбиты пулями и осколками 10 из 12 пулеметов, грузовик с автоматической пушкой сгорел и не подлежал восстановлению.

За этот бой штабс-капитана П. Гурдова посмертно произвели в капитаны, наградили Георгиевским оружием и орденом Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», поручик А. Вачнадзе получил орден Св. Георгия 4-й степени, а штабс-капитан Б. Л. Подгурский — орден Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом. Были награждены Георгиевскими крестами и все экипажи боевых машин.

Направляя письмо семье погибшего капитана П. Гурдова, командир роты полковник Добржанский писал в нем: «…Сообщаю Вам, что дорогим для нашей части именем „Капитан Гурдов“ мы назвали одну из боевых машин». Этим броневиком стал «Паккард» № 20 из состава 2-го взвода.

Новые пушечные бронеавтомобили хорошо зарекомендовали себя в первых же боях. Так, 15 апреля 1915 года два «Паккарда» (№ 20 и 30) получили задачу уничтожить опорный путь противника у деревни Бромерж. При разведке выяснилось, что это сооружение «в форме люнета, силою на роту», обнесенное проволочными заграждениями. За опорным пунктом находилась большая скирда соломы, на которой немцы устроили наблюдательный пункт: «Царя над всей местностью, находясь в непосредственной близости к нашим окопам и в сравнительной безопасности от огня нашей артиллерии, лишенной возможности, благодаря отсутствию закрытых позиций, выдвинуться ближе трех верст к Бромержу, этот наблюдательный опорный пункт держал весь гарнизон в течение двух месяцев в напряженном состоянии, днем и ночью обстреливая расположение полка и корректируя огонь своей артиллерии». Многочисленные попытки солдат 76-й пехотной дивизии сжечь скирду не дали результата, лишь привели к большим потерям.

Проведя разведку, в 3 часа ночи 18 апреля 1915 года два «Паккарда» встали на заранее выбранные позиции и открыли огонь по опорному пункту и месту расположения немецкой артиллерии:

«Весь бой пушек велся в расстоянии 400 саженей от противника. Пулеметный его огонь был почти моментально прекращен. Люнет разрушен, скирд сожжен, блиндаж с ручными бомбами взорван, гарнизон перебит. От жары сгорело даже проволочное заграждение.

Выпустив 850 снарядов по всему расположению неприятеля, где поднялся сильный переполох, и обстреляв разными прицелами его тыл, не вызвав в ответ ни одного орудийного выстрела, пушки в 4 часа ночи прибыли благополучно обратно в деревню Гора».

7–10 июля 1915 года, особенно в последний день, вся рота оставалась на левом берегу Нарева от Сероцка до Пултуска, прикрывая переправу частей 1-го Туркестанского корпуса и 30-й пехотной дивизии огнем своих пушек и пулеметов — артиллерия этих частей была уже отведена в тыл. В этих боях особенно отличился «Паккард» № 20 «Капитан Гурдов».

Бронеавтомобиль «Паккард» 1-й автопулеметной роты «Капитан Гурдов» в бою. 1915 год (фото из коллекции М. Зимнего).

10 июля на переправе у деревни Хмелево экипаж броневика, видя, что немцы наседают на наши отходящие части, под огнем немецкой артиллерии выехал за проволочные заграждения и огнем прямой наводкой с дистанции 300–500 м отбил несколько немецких атак. Благодаря этому русские части на этом участке отошли без потерь.

Небезынтересно привести статью Бориса Горовского «Русское детище», опубликованную в газете «Новое время» 18 апреля 1915 года. Этот материал наглядно демонстрирует, как пресса того времени писала о бронечастях:

«В сообщениях Верховного Главнокомандования все чаще и чаще читаем мы о лихих действиях наших бронированных автомобилей. Еще не так давно слова „бронированный автомобиль“ были каким-то жупелом, ничего русскому человеку не говорящим. Первыми поняли эти слова — и совершенно неожиданно для себя — немцы.

В начале войны по дорогам Восточной Пруссии носились, то тут, то там, какие-то чудовища, внося ужас и смерть в наши войска, с диким недоумением взиравшие на невиданное оружие. Но вот в один прекрасный вечер, когда немцы с гордыми криками победителей вступили в полуразрушенный пустой уже г. Стрыков, на двух крайних улицах появились какие-то странные силуэты с русским флагом, не испугавшиеся роя жужжавших по всем направлениям пуль. Что-то зловеще затрещало, и покатились сплошные первые ряды касок, за ними другие, третьи… А ужасные серые силуэты надвигались все ближе и ближе, жгучие свинцовые струи приникали все глубже в германские колонны. И уже в середине города послышалось русское „Ура!“, мечты о теплом ночлеге во „взятом“ городке сменились неожиданным желанием бежать, скрыться от взора этих ужасных силуэтов…

То было первое знакомство Германии с нашими бронированными автомобилями. Одновременно Гинденбург получил известия о появлении таких же русских чудовищ на самых разнообразных фронтах.

Минул Стрыков, прошли бои у Гловно, Сохачева, Лодзи, Ловеча, легли под тремя машинами капитана Гурдова в течение двух часов три с половиной немецких полка у Пабианиц — узнала броневые автомобили и наша армия. Сухие короткие телеграммы из Ставки Главнокомандующего вдруг во всей полноте дали русской публике картину страшной, всесокрушающей силы наших, русских блиндированных автомобилей.

Молодая, маленькая часть в своих боевых скрижалях в 4–5 месяцев успела записать такие безумной отваги и разрушения дела, как под Пабианицами и Праснышем. Когда недавно, во время похорон героев-пулеметчиков один генерал увидел небольшой фронт, в котором большинство людей были с Георгиевскими крестами, он нашел для них лишь одно достойное приветствие: „Здорово, красавцы!“

Эти „красавцы“ — все охотники, все русские люди, их стальные, мрачные машины — русские до последнего винта — их детища.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: